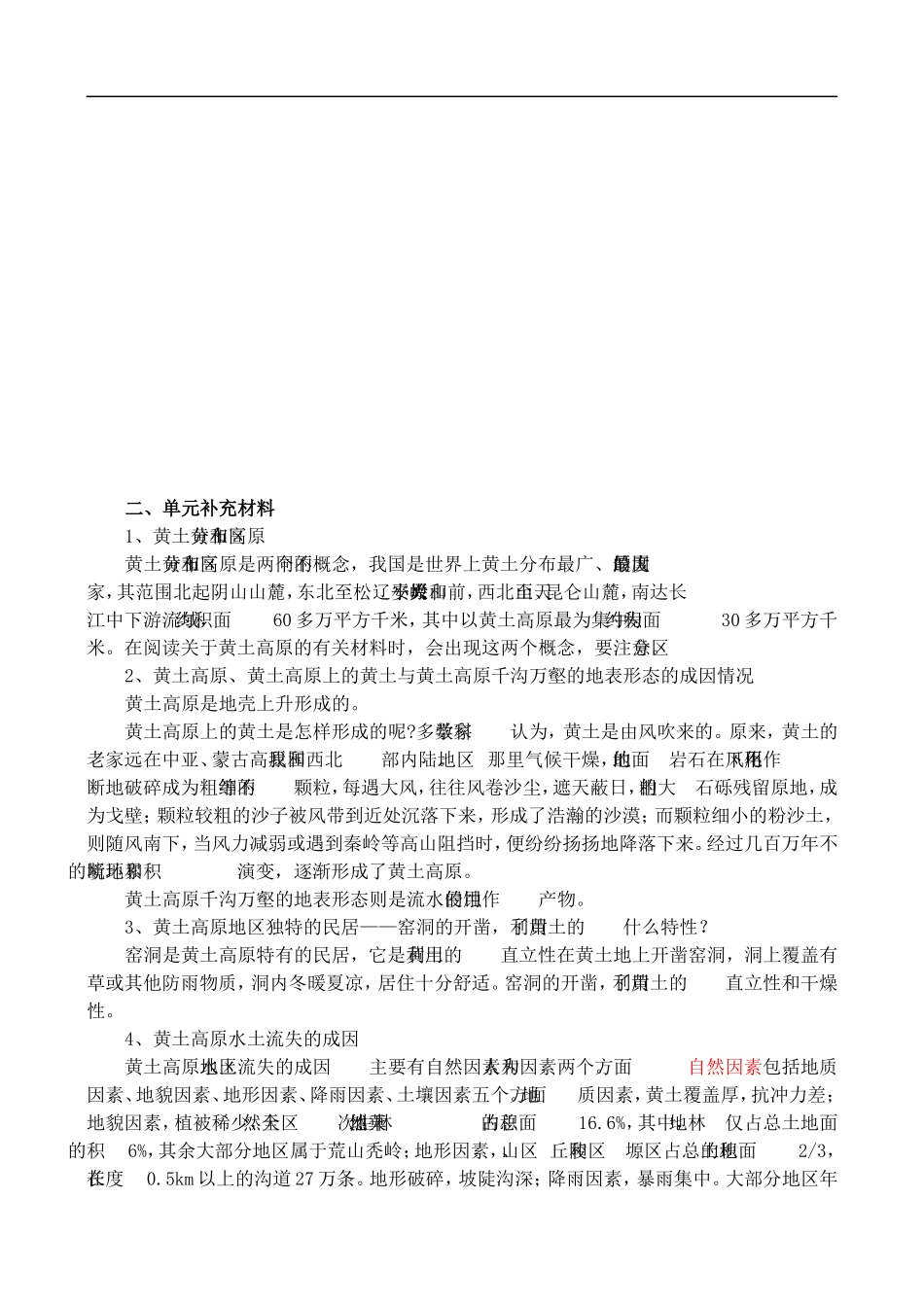

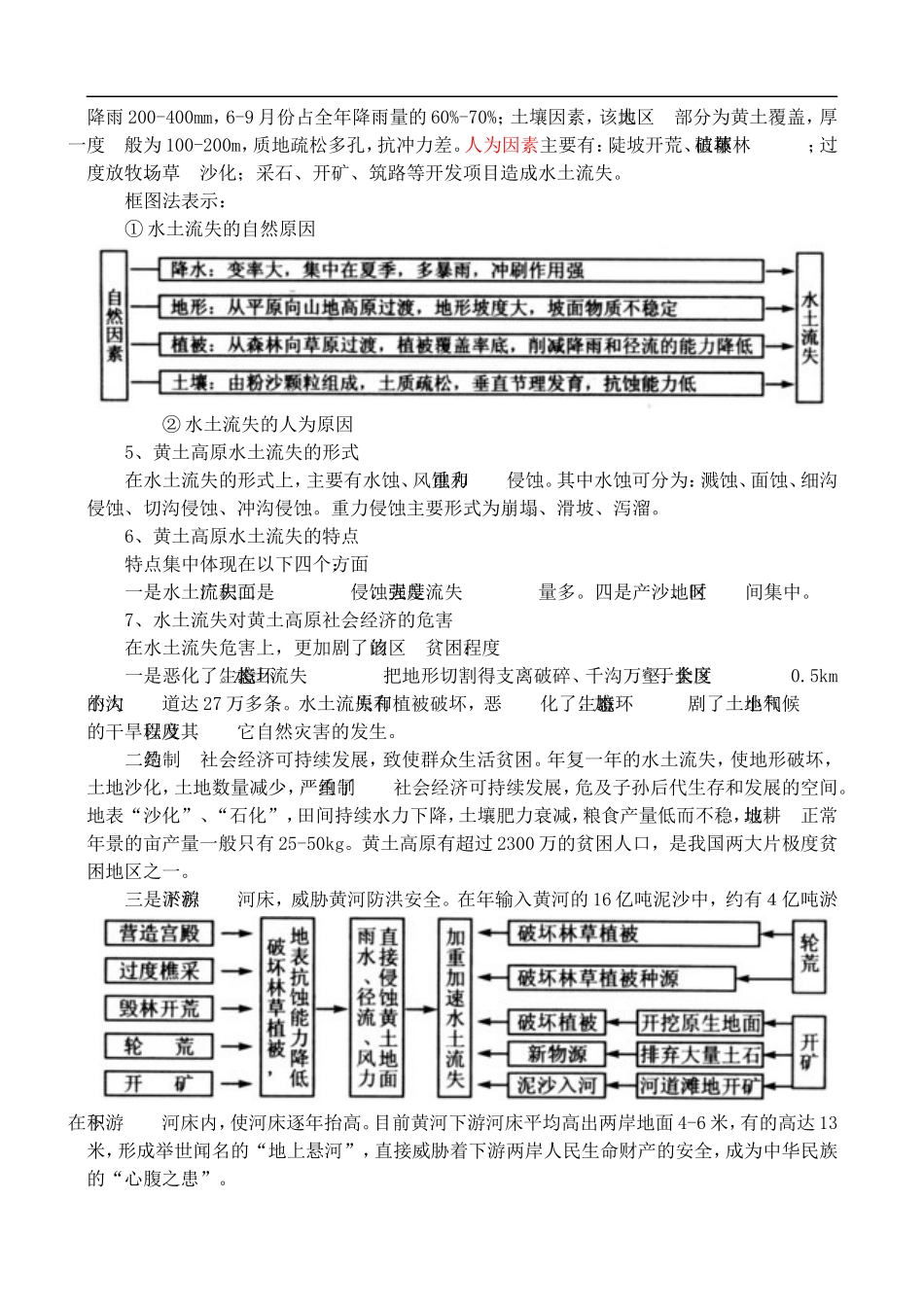

高中地理第三单元总结及补充材料教案人教版课时安排:2课时教学目的:完善与巩固第三单元学习成果,加深印象,深入理解。教学重点、难点:本单元知识的联系。教具准备:多媒体教室、有关课件等教学方法:图示法、讲述法、比较分析法教学过程:一、单元知识总结列框图法展示本单元内容,见框图:自然因素人为因素地形、气候、土壤、植被植被破坏开矿不合理的耕作制度水土流失保持水土小流域治理科技兴农,压缩农业用地保护和改善天然草场植被工程措施生物措施农业技术措施扩大林草种植面积改善矿区环境治理治理措施理措施理地理背景黄土高原的特征基本特征地理位置特殊—过渡性脆弱的生态环境抵御自然灾害的能力较低一旦破坏,恢复相当困难尖锐的人地矛盾不断尖锐的人地矛盾造成生态经济的恶性循环黄土高原养育了中华民族二、单元补充材料1、黄土分布区和黄土高原黄土分布区和黄土高原是两个不同的概念,我国是世界上黄土分布最广、厚度最大的国家,其范围北起阴山山麓,东北至松辽平原和大小兴安岭山前,西北至天山、昆仑山麓,南达长江中下游流域,面积约60多万平方千米,其中以黄土高原最为集中、面积约为30多万平方千米。在阅读关于黄土高原的有关材料时,会出现这两个概念,要注意区分。2、黄土高原、黄土高原上的黄土与黄土高原千沟万壑的地表形态的成因情况黄土高原是地壳上升形成的。黄土高原上的黄土是怎样形成的呢?多数科学家认为,黄土是由风吹来的。原来,黄土的老家远在中亚、蒙古高原和我国西北部内陆地区。那里气候干燥,地面的岩石在风化作用下不断地破碎成为粗细不等的颗粒,每遇大风,往往风卷沙尘,遮天蔽日,粗大的石砾残留原地,成为戈壁;颗粒较粗的沙子被风带到近处沉落下来,形成了浩瀚的沙漠;而颗粒细小的粉沙土,则随风南下,当风力减弱或遇到秦岭等高山阻挡时,便纷纷扬扬地降落下来。经过几百万年不断地累积和环境的演变,逐渐形成了黄土高原。黄土高原千沟万壑的地表形态则是流水侵蚀作用的产物。3、黄土高原地区独特的民居——窑洞的开凿,利用了黄土的什么特性?窑洞是黄土高原特有的民居,它是利用黄土的直立性在黄土地上开凿窑洞,洞上覆盖有草或其他防雨物质,洞内冬暖夏凉,居住十分舒适。窑洞的开凿,利用了黄土的直立性和干燥性。4、黄土高原水土流失的成因黄土高原地区水土流失的成因主要有自然因素和人为因素两个方面。自然因素包括地质因素、地貌因素、地形因素、降雨因素、土壤因素五个方面。地质因素,黄土覆盖厚,抗冲力差;地貌因素,植被稀少,全区天然次生林、天然草地占总面积的16.6%,其中,林地仅占总土地面积的6%,其余大部分地区属于荒山秃岭;地形因素,山区、丘陵区和塬区占总土地面积的2/3,长度在0.5km以上的沟道27万条。地形破碎,坡陡沟深;降雨因素,暴雨集中。大部分地区年降雨200-400mm,6-9月份占全年降雨量的60%-70%;土壤因素,该地区大部分为黄土覆盖,厚度一般为100-200m,质地疏松多孔,抗冲力差。人为因素主要有:陡坡开荒、破坏林草植被;过度放牧、草场沙化;采石、开矿、筑路等开发项目造成水土流失。框图法表示:①水土流失的自然原因②水土流失的人为原因5、黄土高原水土流失的形式在水土流失的形式上,主要有水蚀、风蚀和重力侵蚀。其中水蚀可分为:溅蚀、面蚀、细沟侵蚀、切沟侵蚀、冲沟侵蚀。重力侵蚀主要形式为崩塌、滑坡、泻溜。6、黄土高原水土流失的特点特点集中体现在以下四个方面:一是水土流失面积广。二是侵蚀强度大。三是流失量多。四是产沙地区、时间集中。7、水土流失对黄土高原社会经济的危害在水土流失危害上,更加剧了该区的贫困程度:一是恶化了生态环境。水土流失把地形切割得支离破碎、千沟万壑,全区长度大于0.5km的大小沟道达27万多条。水土流失和原有植被破坏,恶化了生态环境,加剧了土地和小气候的干旱程度以及其它自然灾害的发生。二是制约社会经济可持续发展,致使群众生活贫困。年复一年的水土流失,使地形破坏,土地沙化,土地数量减少,严重制约了社会经济可持续发展,危及子孙后代生存和发展的空间。地表“沙化”、“石化”,田间持续水力下降,土壤肥力衰减,粮食产量低...