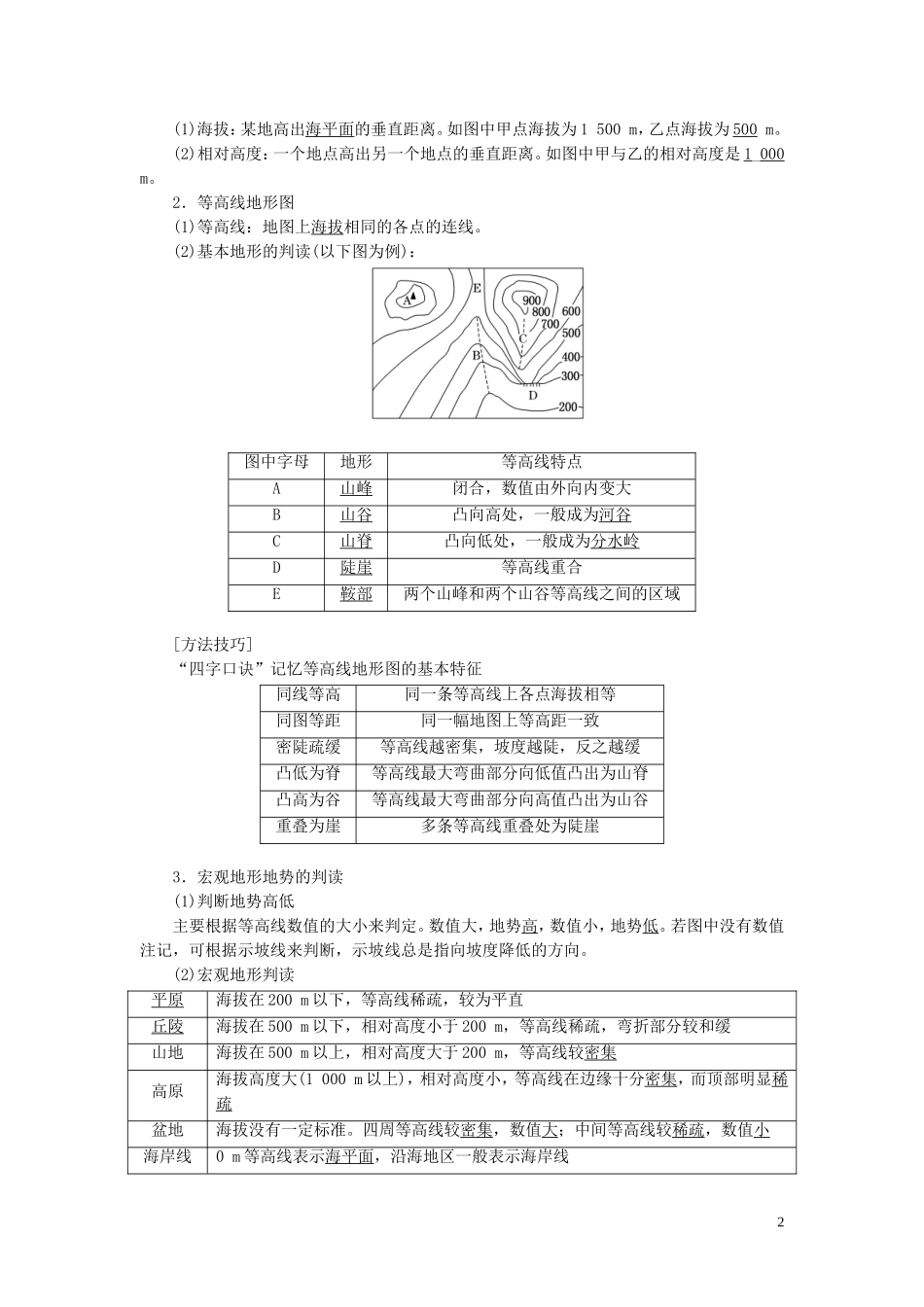

第二讲地图掌握和运用地图三要素[由图忆知]1.比例尺(1)含义:表示图上距离比实地距离缩小的程度,也叫缩尺。(2)公式:比例尺=图上距离/实地距离。(3)比例尺的表示形式有三种,图中比例尺应属于线段式;图上比例尺用文字式表达为图上1cm代表实地距离60km;用数字式表达应为1∶6_000_000。(4)比例尺特点:图幅相同的不同地图,比例尺越大的图,表示的实地范围越小,但反映的内容越详细,精确度越高。2.方向(1)图上高雄位于台北的西南方向,是根据指向标判定的。(2)除上述方法外,常用的判读依据还有:①一般地图,面向地图,“上北下南,左西右东”;②经纬网地图,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。3.图例和注记图例是地图上所用符号和色彩所表示特征的释义和说明,注记是地图上文字和数字的通称。图中“3952山峰及高程/m”属于图例,“玉山”和“3952”属于注记。认识等高线地形图1.海拔与相对高度1(1)海拔:某地高出海平面的垂直距离。如图中甲点海拔为1500m,乙点海拔为500m。(2)相对高度:一个地点高出另一个地点的垂直距离。如图中甲与乙的相对高度是1_000m。2.等高线地形图(1)等高线:地图上海拔相同的各点的连线。(2)基本地形的判读(以下图为例):图中字母地形等高线特点A山峰闭合,数值由外向内变大B山谷凸向高处,一般成为河谷C山脊凸向低处,一般成为分水岭D陡崖等高线重合E鞍部两个山峰和两个山谷等高线之间的区域[方法技巧]“四字口诀”记忆等高线地形图的基本特征同线等高同一条等高线上各点海拔相等同图等距同一幅地图上等高距一致密陡疏缓等高线越密集,坡度越陡,反之越缓凸低为脊等高线最大弯曲部分向低值凸出为山脊凸高为谷等高线最大弯曲部分向高值凸出为山谷重叠为崖多条等高线重叠处为陡崖3.宏观地形地势的判读(1)判断地势高低主要根据等高线数值的大小来判定。数值大,地势高,数值小,地势低。若图中没有数值注记,可根据示坡线来判断,示坡线总是指向坡度降低的方向。(2)宏观地形判读平原海拔在200m以下,等高线稀疏,较为平直丘陵海拔在500m以下,相对高度小于200m,等高线稀疏,弯折部分较和缓山地海拔在500m以上,相对高度大于200m,等高线较密集高原海拔高度大(1000m以上),相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏盆地海拔没有一定标准。四周等高线较密集,数值大;中间等高线较稀疏,数值小海岸线0m等高线表示海平面,沿海地区一般表示海岸线2大陆架海水深度不超过200m,且等深线稀疏大陆坡海水深度超过200m,且等深线密集海沟海水深度大,且两侧等深线密集题组练通如图为某地等高线地形图,读图完成1~3题。1.图中M、N、P、Q四地,海拔相同的可能是()A.M、NB.N、PC.M、QD.M、P2.图中没有呈现的地形是()A.盆地B.山谷C.鞍部D.陡崖3.图中河流的流向变化及其影响因素是()A.西北→北降水B.南→东南地形C.东北→东植被D.西→西南海拔解析:1.D2.D3.B第1题,根据图中等高线变化规律可读出四地的海拔,M地海拔可能为600~700m或800~900m,可能为低地,也可能为高地;N地海拔为700~800m;P地海拔为600~700m;Q地海拔为900~1000m。第2题,陡崖地形的等高线出现重叠,图中没有陡崖。第3题,根据等高线数值,结合指向标,可判断河流先由北向南流,经大拐弯后转向东南,地形是导致河流流向转变的主要因素。等高线图可以反映一个地区的地貌特征,读某地区等高线(单位:m)图,完成4~6题。4.图中两条400m等高线之间部分表示的地形类型可能是()A.山脊B.陡崖C.断块山地D.峡谷5.图中310m等高线相邻的灰色部分最可能是()①崩塌的堆积物②突出的小基岩③河中的沙洲④低矮的山丘A.①②B.②③C.③④D.①④6.该地区海拔最高处应位于()A.西南方向B.东南方向3C.东北方向D.正西方向解析:4.D5.A6.B第4题,图中两条400m等高线之间有两条长长的陡崖,说明两条等高线之间为两侧坡度很陡的峡谷。第5题,图中310m等高线位于陡崖下方,部分与图中代表陡崖的图例重合,图中灰色部分所代表的内容是导致310m等高线与陡崖图例断断续续分开的原因,该灰色部分可能是陡崖崩塌后的堆积物或突出的小基岩。第6题,根据等高线数值和...