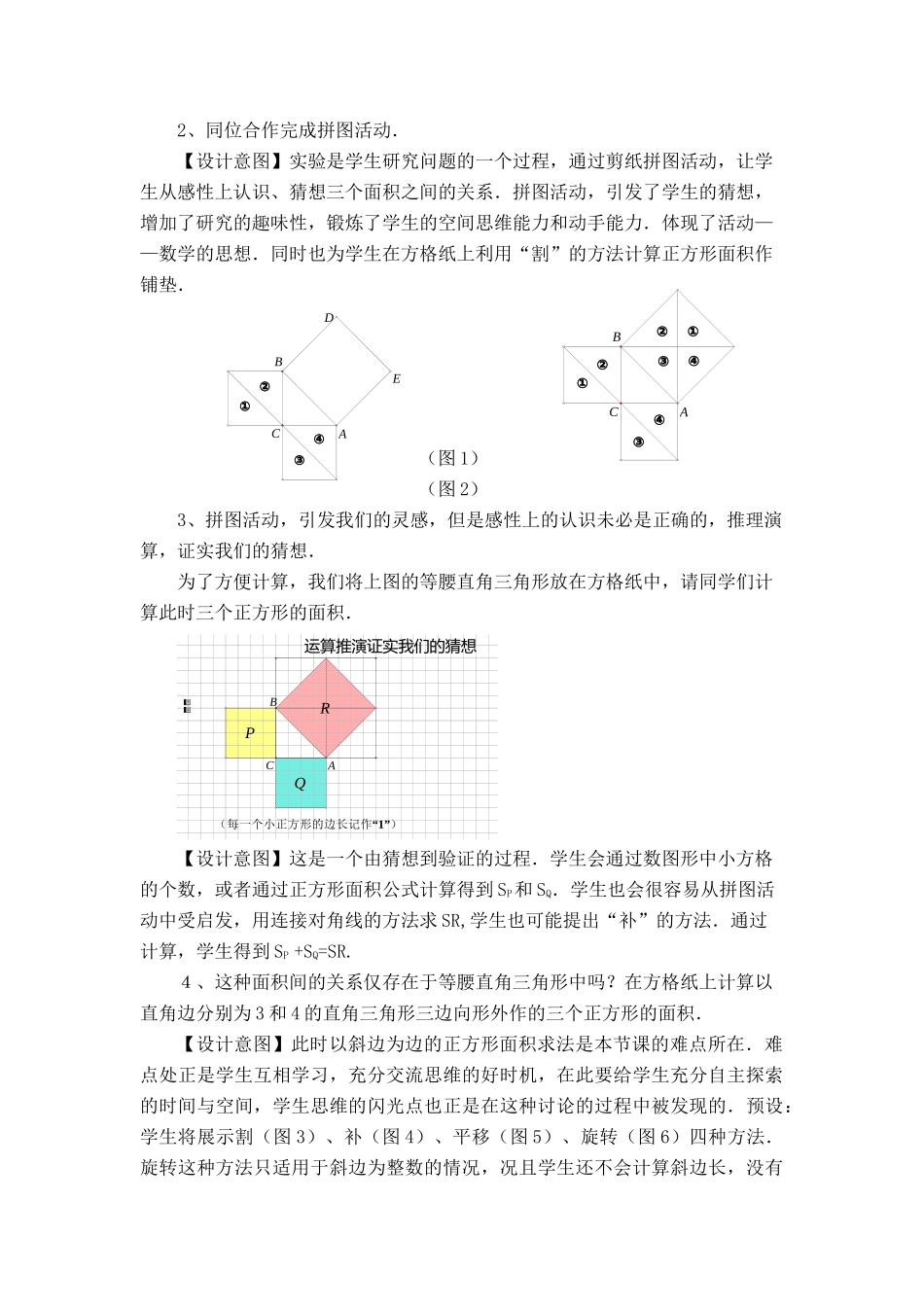

1.1勾股定理(1)说课稿一、教材分析:(一)教材所处的地位和作用本节课是九年制义务教育课程标准实验教科书八年级上册第一章第一节“勾股定理”的第一课时.在本节课以前,学生已经学习了有关三角形的一些知识,也经历过利用图形面积来探求数式运算规律的过程。在探求勾股定理的过程中,蕴涵了丰富的数学思想.把三角形有一个直角“形”的特点转化为三边之间的“数”的关系,是数形结合的典范;把探求边的关系转化为探求面积的关系,将边不在格线上的图形转化为可计算的格点图形,是转化思想的体现;先探求特殊的直角三角形的三边关系,再探求一般直角三角形的三边关系,这是特殊——一般的思想.本节课,通过提供学生活动的方案,让学生在活动中思考,在思考中创新。(二)教学目标:1、在探究勾股定理的过程中让学生体会数形结合思想,发展将未知转化为已知,由特殊推测一般的合情推理能力.2、在探究勾股定理的过程中培养学生独立思考、合作交流的学习习惯;通过解决问题增强自信心,激发学习数学的兴趣;通过老师的介绍,感受勾股定理的文化价值.3、能说出勾股定理,并能用勾股定理解决简单问题.(三)教学重点与难点:教学重点:勾股定理的探索过程.教学难点:将边不在格线上的图形转化为边在格线上的图形,以便于计算图形面积.二、教法与学法分析:教法分析:本节课采用探究发现式教学,由浅入深,由特殊到一般地提出问题。引导学生自主探索,合作交流,这种教学理念反映了时代精神,有利于提高学生的思维能力,能有效地激发学生的思维积极性。学法分析:在教师的组织引导下,采用自主探索、合作交流的研讨式学习方式,让学生思考问题,获取知识,掌握方法,借此培养学生动手、动脑、动口的能力,使学生真正成为学习的主体。三、教学过程设计(一)从数学问题引入:(1)我们学过了三角形,如果一个三角形的两条边分别长6和8,你知道第三边的长吗?你知道第三边长的范围吗?(2)如果又已知这两边的夹角,那么第三边的长是多少?如果夹角是直角,如何求第三边的长呢?(以上的图略)【设计意图】在引入上原本想从学生感兴趣的生活实际问题入手,这样做虽然能引起学生的好奇心,激发学生兴趣,但是总感觉不能引发学生深层次的思考。因此选择了从数学问题出发,揭示这节课产生的根源,将学生的原有认知作为新知的生长点,让学生体会到当一般性的问题不好解决时,可以先从特殊情况来研究.这样符合学生的认知心理,也自然地引出本节课的课题:探索直角三角形三边数量关系。用什么方法来探求“直角三角形三边数量关系呢?”(二)实验探究:勾股定理的探求过程是本节课的重点和难点,为了让学生多角度,多层次地经历这一过程,我设计了以下几个环节:1、旧知引出探索方向:回忆我们曾经利用图形面积探索过哪些计算公式或运算法则?师生讨论并展示利用面积计算单项式乘多项式、多项式乘多项式、平方差公式、完全平方公式的课件(课件略)。今天我们尝试通过计算图形面积,看能不能得到直角三角形三边数量关系?【设计意图】当老师用一种完美的方法解决数学问题的时候,学生好奇的不仅是解决问题的方法,更加关心的是:老师你是怎么想到这种方法的?本节课如何想到通过计算面积探究直角三角形三边关系的呢?从数学的发展史来看,古人言面积就是线段之积,要探求边长之间的关系不正可以转化为探求面积间的关系吗?从学习经验来看,我们曾经利用面积关系来探求数式规律。这样学生就觉得解决今天问题的方法并不陌生,自然产生探索问题的欲望和信心。2、同位合作完成拼图活动.【设计意图】实验是学生研究问题的一个过程,通过剪纸拼图活动,让学生从感性上认识、猜想三个面积之间的关系.拼图活动,引发了学生的猜想,增加了研究的趣味性,锻炼了学生的空间思维能力和动手能力.体现了活动——数学的思想.同时也为学生在方格纸上利用“割”的方法计算正方形面积作铺垫.(图1)(图2)3、拼图活动,引发我们的灵感,但是感性上的认识未必是正确的,推理演算,证实我们的猜想.为了方便计算,我们将上图的等腰直角三角形放在方格纸中,请同学们计算此时三个正方形的面积.运算推演证实我...