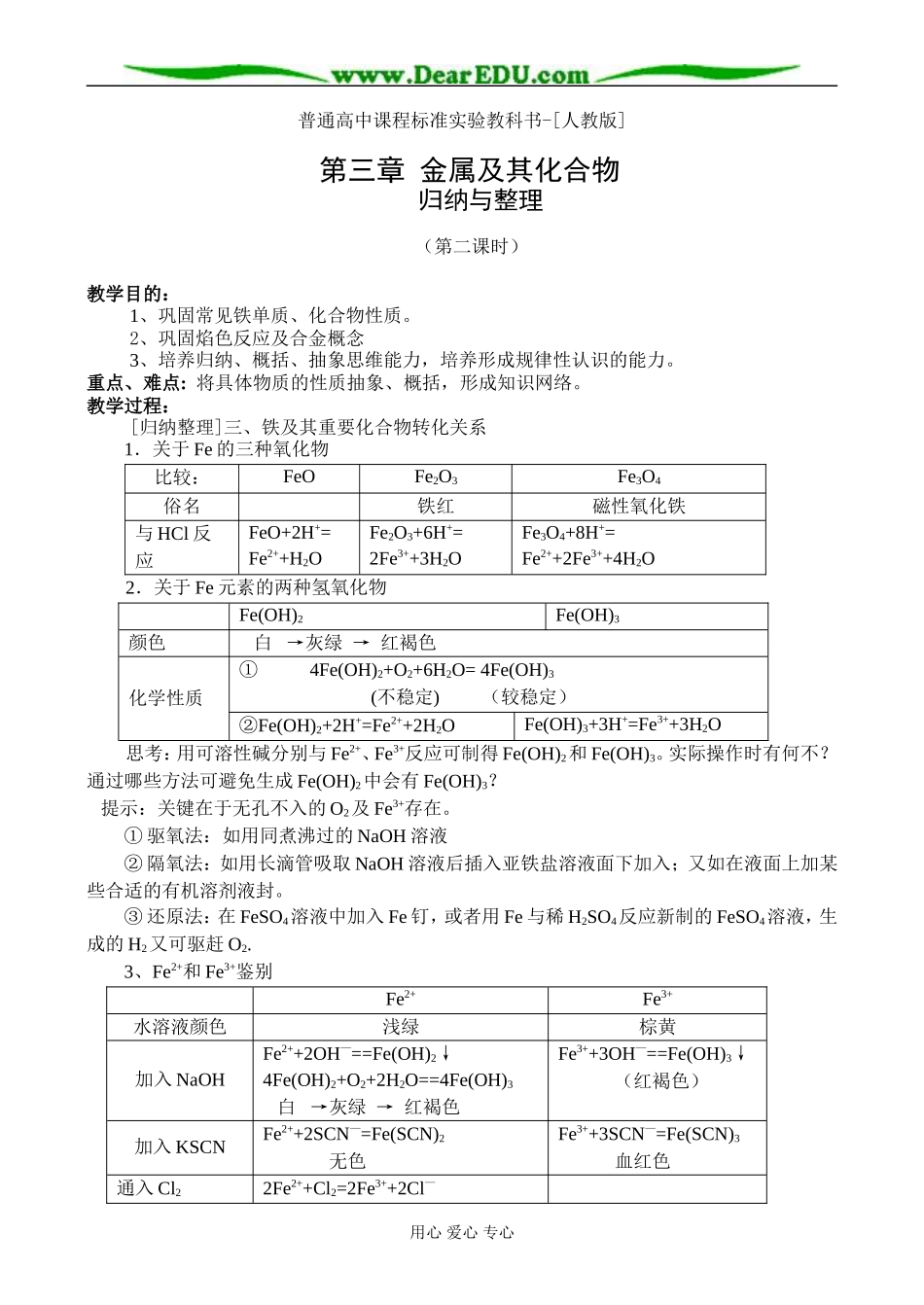

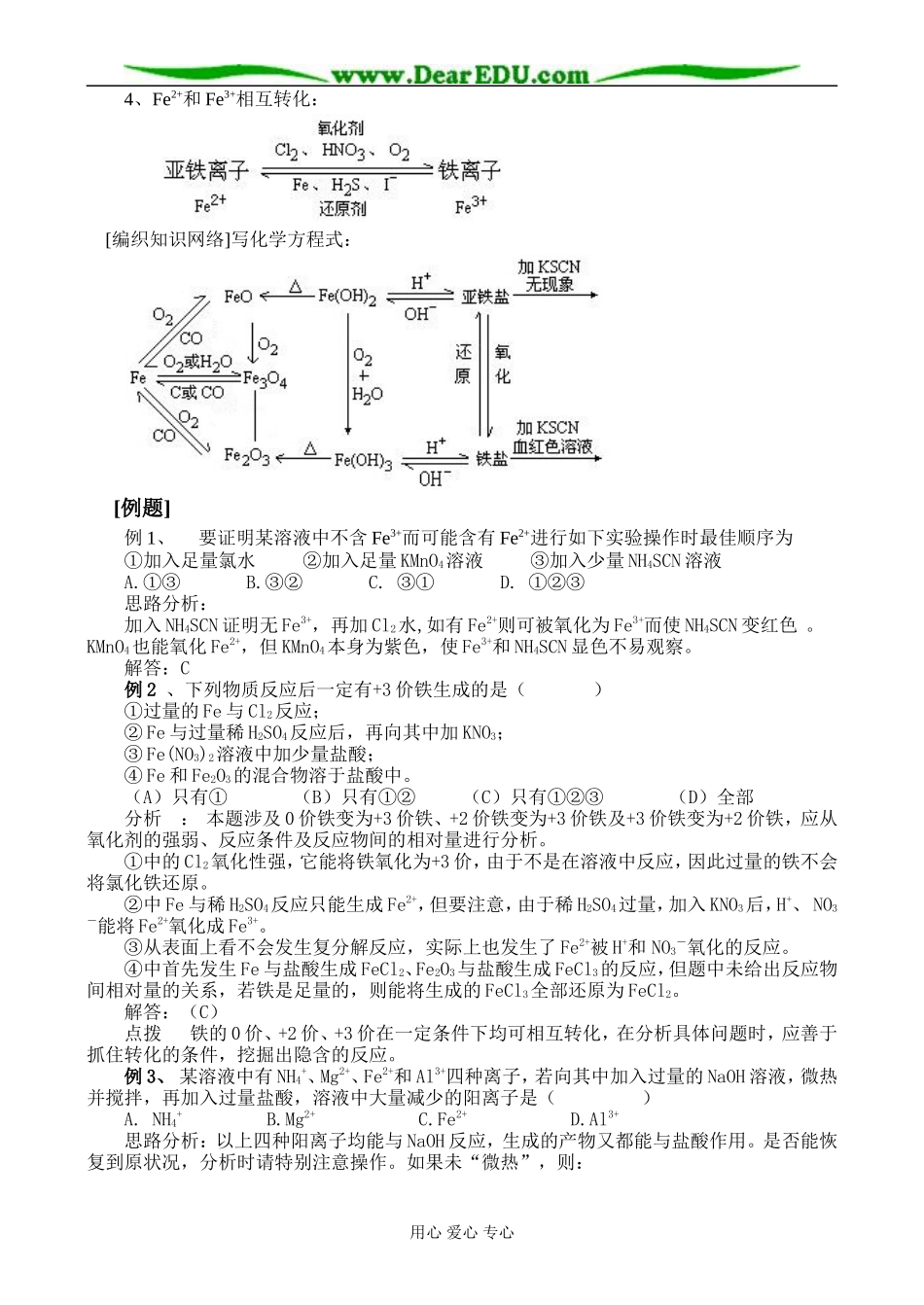

普通高中课程标准实验教科书-[人教版]第三章金属及其化合物归纳与整理(第二课时)教学目的:1、巩固常见铁单质、化合物性质。2、巩固焰色反应及合金概念3、培养归纳、概括、抽象思维能力,培养形成规律性认识的能力。重点、难点:将具体物质的性质抽象、概括,形成知识网络。教学过程:[归纳整理]三、铁及其重要化合物转化关系1.关于Fe的三种氧化物比较:FeOFe2O3Fe3O4俗名铁红磁性氧化铁与HCl反应FeO+2H+=Fe2++H2OFe2O3+6H+=2Fe3++3H2OFe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O2.关于Fe元素的两种氢氧化物Fe(OH)2Fe(OH)3颜色白→灰绿→红褐色化学性质①4Fe(OH)2+O2+6H2O=4Fe(OH)3(不稳定)(较稳定)②Fe(OH)2+2H+=Fe2++2H2OFe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O思考:用可溶性碱分别与Fe2+、Fe3+反应可制得Fe(OH)2和Fe(OH)3。实际操作时有何不?通过哪些方法可避免生成Fe(OH)2中会有Fe(OH)3?提示:关键在于无孔不入的O2及Fe3+存在。①驱氧法:如用同煮沸过的NaOH溶液②隔氧法:如用长滴管吸取NaOH溶液后插入亚铁盐溶液面下加入;又如在液面上加某些合适的有机溶剂液封。③还原法:在FeSO4溶液中加入Fe钉,或者用Fe与稀H2SO4反应新制的FeSO4溶液,生成的H2又可驱赶O2.3、Fe2+和Fe3+鉴别Fe2+Fe3+水溶液颜色浅绿棕黄加入NaOHFe2++2OH—==Fe(OH)2↓4Fe(OH)2+O2+2H2O==4Fe(OH)3白→灰绿→红褐色Fe3++3OH—==Fe(OH)3↓(红褐色)加入KSCNFe2++2SCN—=Fe(SCN)2无色Fe3++3SCN—=Fe(SCN)3血红色通入Cl22Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl—用心爱心专心4、Fe2+和Fe3+相互转化:[编织知识网络]写化学方程式:[例题]例1、要证明某溶液中不含Fe3+而可能含有Fe2+进行如下实验操作时最佳顺序为①加入足量氯水②加入足量KMnO4溶液③加入少量NH4SCN溶液A.①③B.③②C.③①D.①②③思路分析:加入NH4SCN证明无Fe3+,再加Cl2水,如有Fe2+则可被氧化为Fe3+而使NH4SCN变红色。KMnO4也能氧化Fe2+,但KMnO4本身为紫色,使Fe3+和NH4SCN显色不易观察。解答:C例2、下列物质反应后一定有+3价铁生成的是()①过量的Fe与Cl2反应;②Fe与过量稀H2SO4反应后,再向其中加KNO3;③Fe(NO3)2溶液中加少量盐酸;④Fe和Fe2O3的混合物溶于盐酸中。(A)只有①(B)只有①②(C)只有①②③(D)全部分析:本题涉及0价铁变为+3价铁、+2价铁变为+3价铁及+3价铁变为+2价铁,应从氧化剂的强弱、反应条件及反应物间的相对量进行分析。①中的Cl2氧化性强,它能将铁氧化为+3价,由于不是在溶液中反应,因此过量的铁不会将氯化铁还原。②中Fe与稀H2SO4反应只能生成Fe2+,但要注意,由于稀H2SO4过量,加入KNO3后,H+、NO3-能将Fe2+氧化成Fe3+。③从表面上看不会发生复分解反应,实际上也发生了Fe2+被H+和NO3-氧化的反应。④中首先发生Fe与盐酸生成FeCl2、Fe2O3与盐酸生成FeCl3的反应,但题中未给出反应物间相对量的关系,若铁是足量的,则能将生成的FeCl3全部还原为FeCl2。解答:(C)点拨铁的0价、+2价、+3价在一定条件下均可相互转化,在分析具体问题时,应善于抓住转化的条件,挖掘出隐含的反应。例3、某溶液中有NH4+、Mg2+、Fe2+和Al3+四种离子,若向其中加入过量的NaOH溶液,微热并搅拌,再加入过量盐酸,溶液中大量减少的阳离子是()A.NH4+B.Mg2+C.Fe2+D.Al3+思路分析:以上四种阳离子均能与NaOH反应,生成的产物又都能与盐酸作用。是否能恢复到原状况,分析时请特别注意操作。如果未“微热”,则:用心爱心专心NH4+NH3·H2ONH4+,NH4+的量并不减少。如果不“搅拌”或隔绝空气的条件下:Fe2+Fe(OH)2Fe2+,Fe2+也不会减少。正因为“微热并搅拌”,使NH3·H2ONH3↑,Fe(OH)2Fe(OH)3Fe3+,从而使NH4+、Fe2+的量减少。解答:A、C[练习]1.将铁片投入到下列溶液中不放出气体,并且铁片质量减轻的是(A)CuSO4(B)H2SO4(C)AgNO3(D)FeCl32.红热的铁与水蒸气作用,生成氢气和(A)氧化亚铁(B)氧化铁(C)四氧化三铁(D)氢氧化铁3.下列物质中,不呈黑色的是(A)Fe3O4(B)Fe2O3(C)Fe(OH)3(D)FeO4.将铁的化合物溶于盐酸,滴加KSCN溶液不发生颜色变化,再加入适量氯水,溶液立即呈红色。该化合物是下列物质中(A)Fe2O3(B)FeCl3(C)Fe2(SO4)3(D)FeO5...