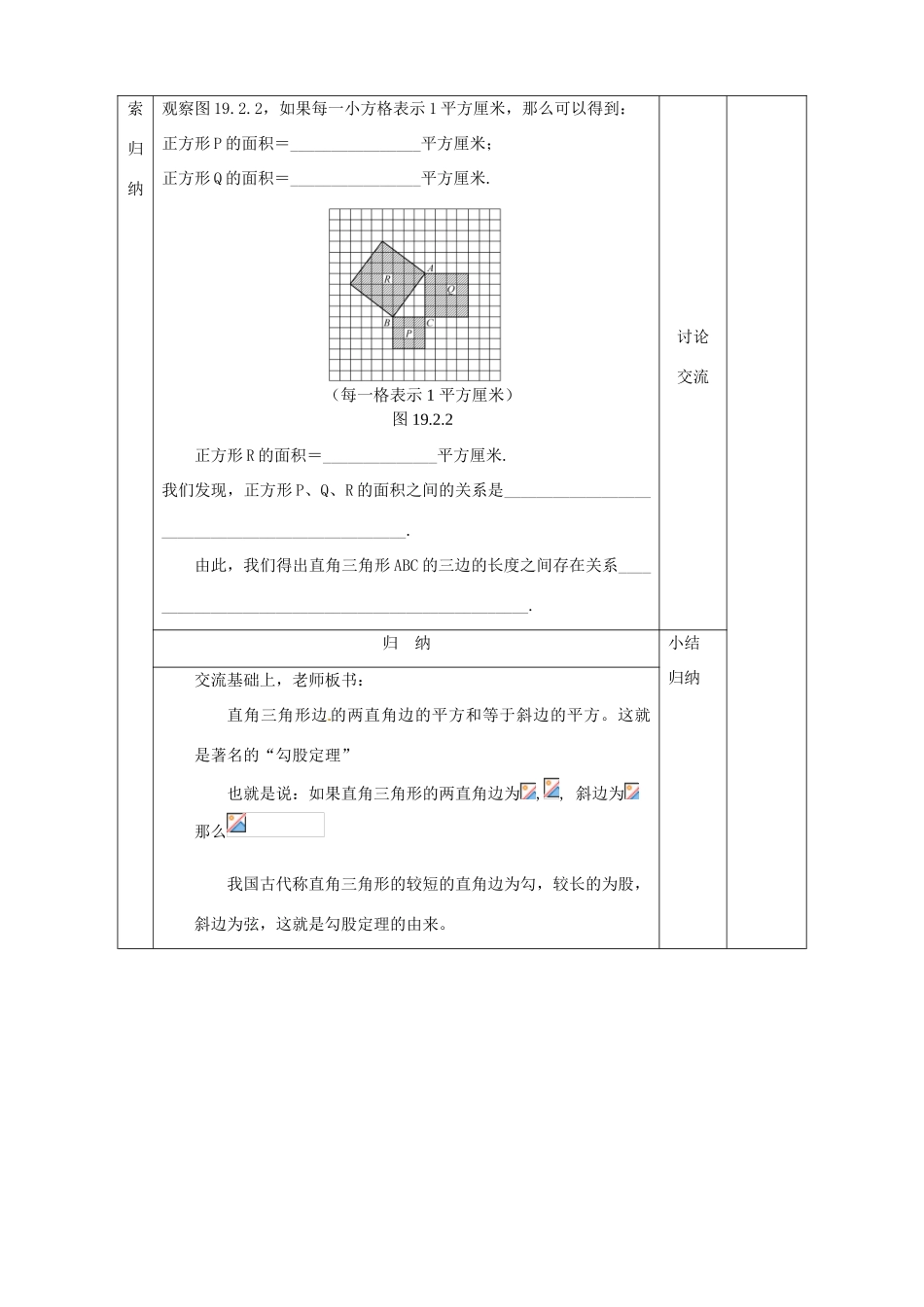

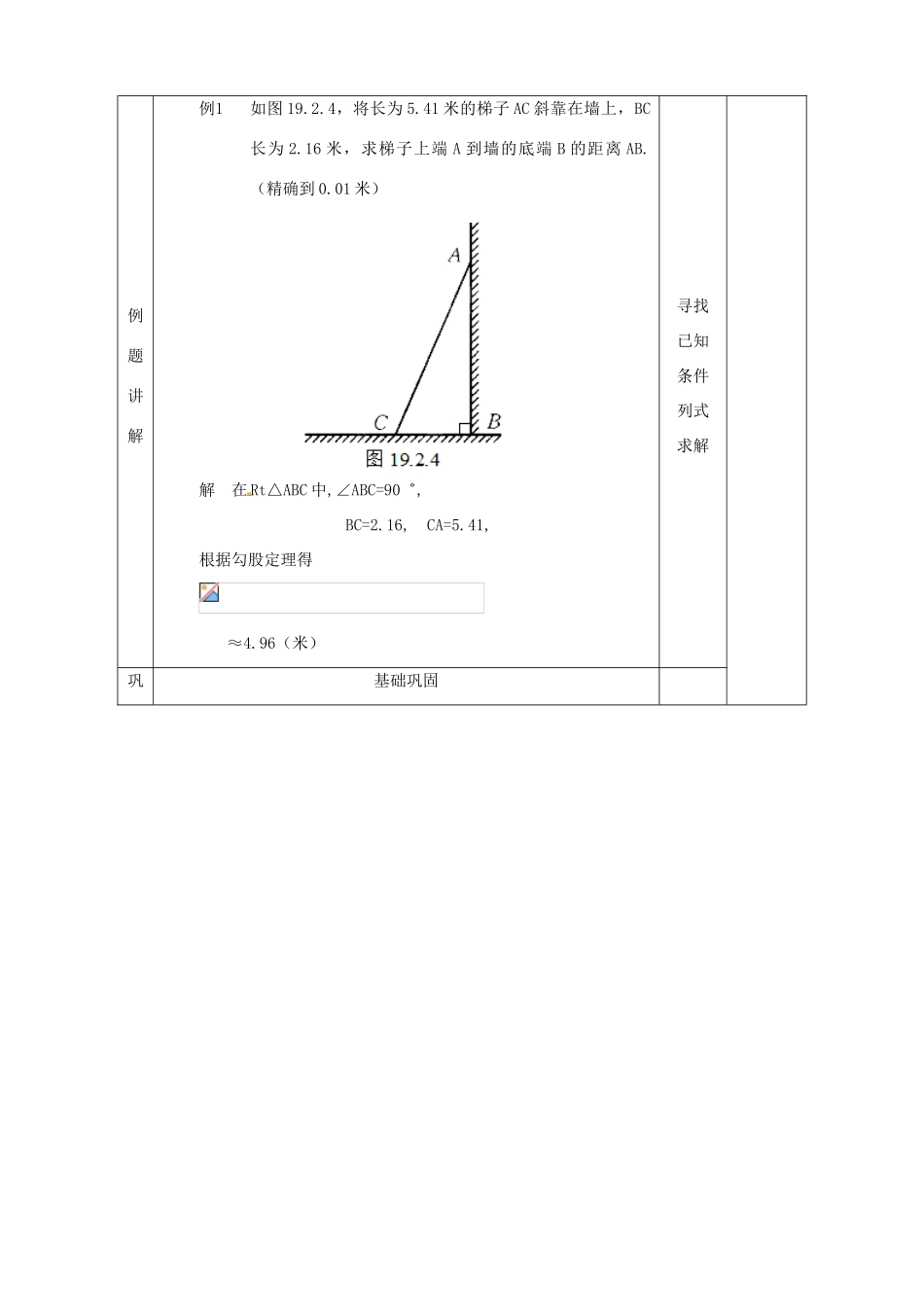

探索勾股定理课时总数第课时教学内容教学设计教学目标1、经历用数格子的办法探索勾股定理的过程,进一步发展学生的合情推力意识,主动探究的习惯,进一步体会数学与现实生活的紧密联系。2、探索并理解直角三角形的三边之间的数量关系,进一步发展学生的说理和简单的推理的意识及能力。教学重点了解勾股定理的由来,并能用它来解决一些简单的问题。教学难点勾股定理的发现教学用具幻灯(或多媒体)师生双边教学活动教学过程学生活动教学手记情景创设出示投影1(章前的图文p1)教师道白:介绍我国古代在勾股定理研究方面的贡献,并结合课本p5谈一谈,讲述我国是最早了解勾股定理的国家之一,介绍商高(三千多年前周期的数学家)在勾股定理方面的贡献。引入问题探探索小组索归纳讨论交流观察图19.2.2,如果每一小方格表示1平方厘米,那么可以得到:正方形P的面积=________________平方厘米;正方形Q的面积=________________平方厘米.(每一格表示1平方厘米)图19.2.2正方形R的面积=______________平方厘米.我们发现,正方形P、Q、R的面积之间的关系是________________________________________________.由此,我们得出直角三角形ABC的三边的长度之间存在关系_________________________________________________.归纳小结归纳交流基础上,老师板书:直角三角形边的两直角边的平方和等于斜边的平方。这就是著名的“勾股定理”也就是说:如果直角三角形的两直角边为,,斜边为那么我国古代称直角三角形的较短的直角边为勾,较长的为股,斜边为弦,这就是勾股定理的由来。例题讲解例1如图19.2.4,将长为5.41米的梯子AC斜靠在墙上,BC长为2.16米,求梯子上端A到墙的底端B的距离AB.(精确到0.01米)解在Rt△ABC中,∠ABC=90゜,BC=2.16,CA=5.41,根据勾股定理得≈4.96(米)寻找已知条件列式求解巩基础巩固固练习1.在Rt△ABC中,AB=c,BC=a,AC=b,∠B=90゜.(1)已知a=6,b=10,求c;(2)已知a=24,c=25,求b。2.如果一个直角三角形的两条边长分别是3厘米和4厘米,那么这个三角形的周长是多少厘米?3.错例辨析:△ABC的两边为3和4,求第三边解:由于三角形的两边为3、4所以它的第三边的c应满足即:辨析:(1)要用勾股定理解题,首先应具备直角三角形这个必不可少的条件,可本题△ABC并未说明它是否是直角三角形,所以用勾股定理就没有依据。(2)若告诉△ABC是直角三角形,第三边C也不一定是满足,题目中并为交待C是斜边,综上所述这个题目条件不足,第三边无法求得能力提升1.在Rt△ABC中,,,,则;2.等腰△ABC的腰长,底,则底边上的高为;3.已知四边形ABCD中,AD∥BC,,,,则以DC为边的正方形的面积为;4.在Rt△ABC中,,(1)若,则;(2)若,则;(3)Rt△ABC的三边为三个连续偶数,则它的三边分别是。概括总结这节课我们通过具体的实例验证了直角三角形三边之间的关系,实际上,勾股定理在我国古代早已被发现和运用,今天我们只不过做了粗略的探讨,通过本节课的学习,同学们一方面要掌握勾股定理的内容,另一方面要能用它来计算直角三角形边的长度。教后反思