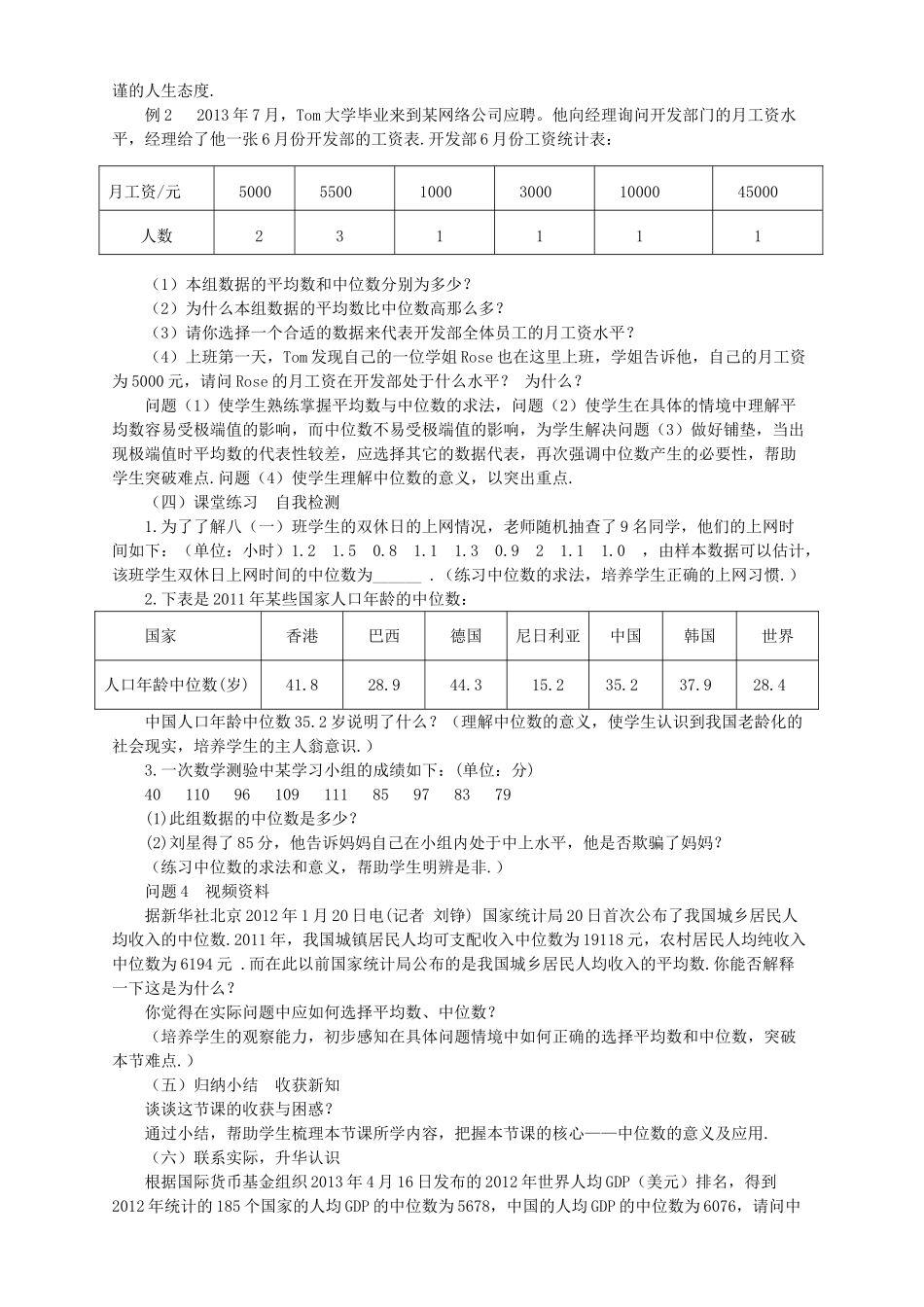

20.1.2中位数与众数一、学生状况分析从八年级开始,学生的思维由形象思维过渡到抽象逻辑思维,而抽象逻辑思维开始由经验型水平向理论型水平转化.在七年级下,学生已经学习了数据的收集、整理与描述.上一节,已学会用“平均数”来描述一组数据的集中趋势.同时,在小学时已初步接触中位数,这种已有的认知结构,是本节课学习的前提和基础.二、教学任务分析(一)教材的地位和作用《中位数》属于“统计与概率”中的统计部分.统计与概率与生活实际联系紧密.在统计中,对数据的分析以及作出合理判断的能力是非常重要的.平均数、中位数、众数是描述一组数据的集中趋势的三种数据代表,它是学生学会分析数据,作出决策的基础,只是描述的角度和适用范围有所不同.本节内容是在学生充分体会平均数的特点的基础上,引入的第二种描述数据集中趋势的统计量,它是对前面所学知识的深化与拓展,起到了“承上启下”的作用.从知识方面看:它是描述一组数据的集中趋势的知识的进一步完善.从数学的应用价值方面看:从“单一”的“平均数”分析逐步过渡到“多元”的综合分析,有利于逐步形成统计观念.(二)教学目标1.知识与技能(1)了解中位数的意义,会求出一组数据的中位数.(2)会用中位数描述一组数据的集中趋势.(3)体会中位数在描述数据的集中趋势中的作用,体会平均数的局限性..2.过程与方法通过设置问题情境,经过探索、研究、解决问题,使学生经历中位数产生的过程,体会中位数产生的必要性.3.情感态度与价值观(1)通过小组间的交流与合作,体验数学活动充满探索与创新的特点,从而培养学生的合作交流意识和探索精神.(2)在解决实际问题的情境中,体会数学与实际生活的联系,增强统计意识,培养统计能力.(三)重、难点分析重点:同知识技能目标难点:理解中位数产生的过程及必要性.(四)教法与学法结合学生的年龄特征及本节内容特点,主要采用情境教学、启发探究的教学方法,让学生在不断地的独立思考、自主探究、合作交流中进行探索学习.三、教学过程分析本节课的教学过程包含以下七个环节:初步感知引入新知归纳总结生成新知例题教学应用新知课堂练习自我检测课堂小结收获新知联系实际升华认识布置作业反思提高(一)初步感知引入新知上课伊始,我问:你在日常生活中见过哪些方面的平均数?学生纷纷回答:平均分、平均收入、平均工资、平均年龄、人均住房面积等.平均数用途这么广,那它是万能的吗?学过本节课你就知道.接着向学生呈现如下问题情境.上周,八一班组织了一次安全知识竞赛,经过激烈的角逐,各小组参赛选手的最终成绩如下:(单位:分)组别第一第二第三第四第五第六第七成绩87847690808353(1)第五小组的成绩为80分,该小组的成绩如何?你是如何判断的?这样直接引入是为了刺激学生思维的积极性.由于前一节刚讲过平均数,学生很容易以平均数作为判断依据产生一种答案——该小组成绩较好,因为所有参赛小组成绩的平均分为79分.而一些思维比较灵活的学生也给出了第二种答案——该小组成绩较差,因为一共有七个小组参赛,比80分高的有四组.此时,及时给出评价两种答案都对.问题(2),第五小组的成绩处于哪种水平?这一问的设置是为了使学生产生认知的冲突,同时使学生初步感知平均数并不是惟一的数据代表,有些情况应该选择其它的数据代表.对问题而(2)解答也出现了与问题(1)相同的两种答案.此时,选择的评价方式是统计同意每种答案的人数,结果只有个别同学同意第一种.这样既增强了学生的信心,又在潜移默化中引入了统计的思想.出示问题(3),你能否找到一个数值作为代表,通过比较,使得每个小组可以清楚地知道自己处于哪种水平?学生很容易就找到了83分,因为它是本组数据的正中间的一个数.紧接着我设计了一道变式——如果再加入一个小组,你能否找到一个数值作为代表,通过比较,使得每个小组可以清楚地知道自己处于哪种水平?设计这一道变式题是为了呈现中位数求法的两种情况,同时渗透分类的数学思想.而学生的解答是这样的(播放视频).这样循序渐进,层层追问就使学生亲身经历了中位数产生的过程,很好地体会到中位数产生的必要性.(二)归纳总结生成新知此时,点...