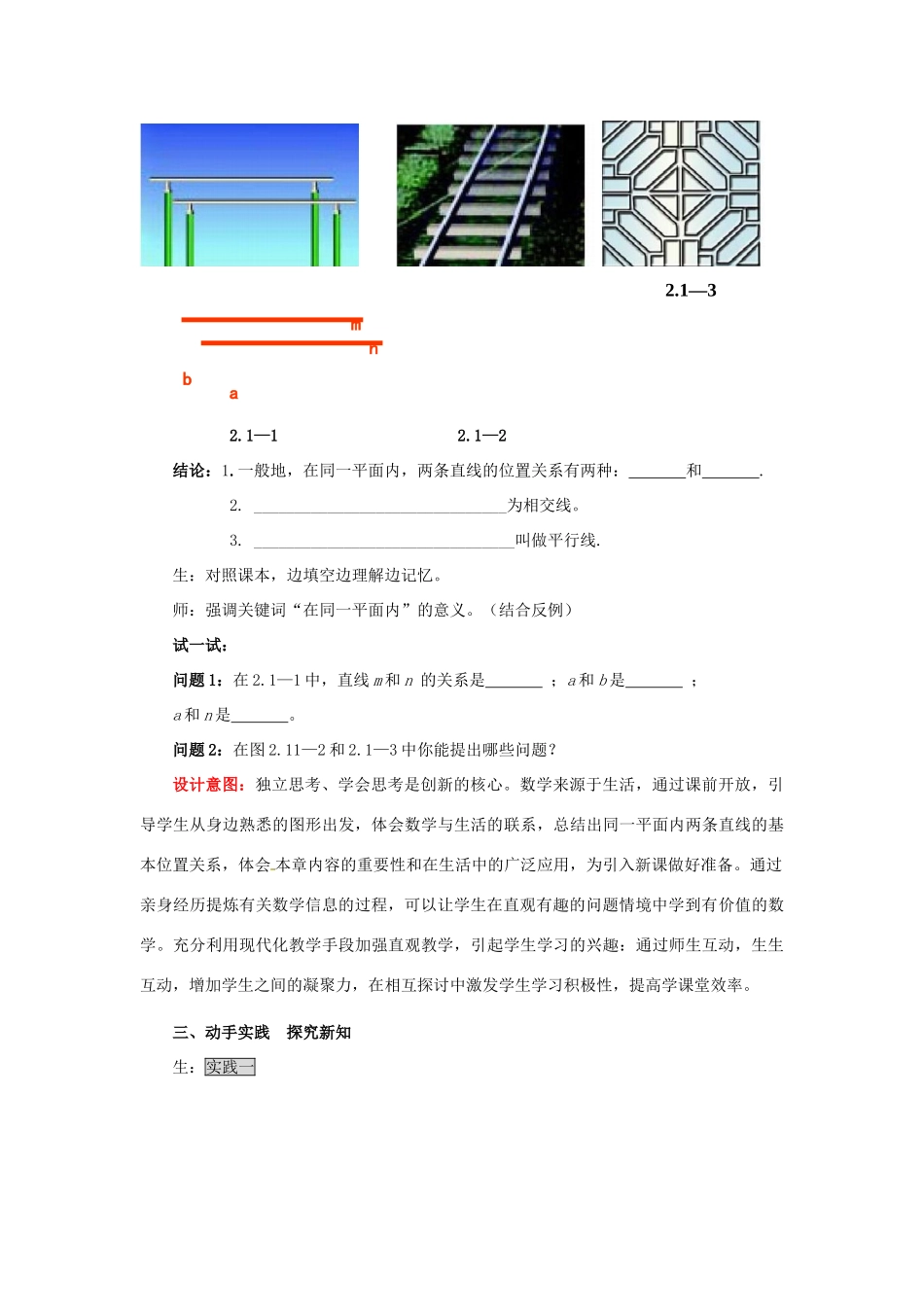

山东省枣庄市峄城区吴林街道中学七年级数学下册《第二章,两条直线的位置关系》教案2(新版)北师大版教学目标:1、在具体情境中了解相交线、平行线、补角、余角、对顶角的定义,知道同角或等角的余角相等、同角或等角的补角相等、对顶角相等,并能解决一些实际问题。2、经历操作、观察、猜想、交流、推理等获取信息的过程,进一步发展空间观念、推理能力和有条理表达的能力。3、激发学生学习数学的兴趣,认识到现实生活中蕴含着大量的数量和图形的有关问题,这些问题可以抽象成数学问题,用数学方法予以解决。教学重难点重点:(1)让学生了解同一平面,两条直线的位置关系(2)理解掌握对顶角的定义及其性质(3)理解掌握余角、补角的定义及其性质难点:补角、余角性质的应用教法与学法指导以学生活动为主线,通过精心设计的问题导语启发、点拨,引导学生观察、探究、讨论、对比、归纳、发现、创造等参与活动的综合形式教学.指导学生在课堂实践活动中,自主探索,合作交流,获得知识,提高技能,培养创造意识.教学过程一、感受生活,引入课题师:请同学们打开课本第38页观看图片,回答下列问题:你从这些图片中观察到那些图形?生:有一些相互平行的直线,也有纵横相交的直线。师:咱们的生活中两条直线除了平行和相交外还有那些情形?生:没有了。由此引出课题。二自主学习,理解概念师:展示下列图片,提出问题:2.1—12.1—2结论:1.一般地,在同一平面内,两条直线的位置关系有两种:和.2._______________________________为相交线。3.________________________________叫做平行线.生:对照课本,边填空边理解边记忆。师:强调关键词“在同一平面内”的意义。(结合反例)试一试:问题1:在2.1—1中,直线m和n的关系是;a和b是;a和n是。问题2:在图2.11—2和2.1—3中你能提出哪些问题?设计意图:独立思考、学会思考是创新的核心。数学来源于生活,通过课前开放,引导学生从身边熟悉的图形出发,体会数学与生活的联系,总结出同一平面内两条直线的基本位置关系,体会本章内容的重要性和在生活中的广泛应用,为引入新课做好准备。通过亲身经历提炼有关数学信息的过程,可以让学生在直观有趣的问题情境中学到有价值的数学。充分利用现代化教学手段加强直观教学,引起学生学习的兴趣:通过师生互动,生生互动,增加学生之间的凝聚力,在相互探讨中激发学生学习积极性,提高学课堂效率。三、动手实践探究新知生:实践一mnab2.1—3.师:(问题1):观察2.1—4:∠1和∠2的位置有什么关系?大小有何关系?为什么?小组合作交流,尝试用自己的语言描述对顶角的定义。生1:∠1和∠2有公共的顶点O,它们的两边互为反向延长线,具有这种位置关系的两个角叫做对顶角。生2:∠1和∠2是相等的。因为∠1+∠3=180°,∠2+∠3=180°所以∠1和∠2是相等的。师:(问题2)观察2.1—4,∠3和∠4是对顶角吗?是否相等?生:∠3和∠4是对顶角,它们也相等。师:(问题3):剪子可以看成图2.1—4,那么剪子在剪东西的过程中,∠1和∠2还保持相等吗?∠3和∠4呢?你有何结论?生:∠1和∠2,∠3和∠4仍然相等。师:是不是所有的对顶角都相等?不妨再试一试。结论:对顶角相等。考一考:问题3:下列各图中,∠1和∠2是对顶角的是()请先画一画:两条直线直线AB和CD,交于点O,再回答下列问题.12121212ABCD2.1—512342.1—42.1—6问题4:如图2.1—6所示,有一个破损的扇形零件,利用图中的量角器可以量出这个扇形零件的圆心角的度数吗?你能说出所量角是多少度吗?为什么?设计意图:概括归纳得到猜想和规律,并加以验证,是创新的重要方法。结合具体的学习内容,设计有效的数学探究活动,使学生经历数学的发生发展过程,积累数学活动经验。设置问题1和问题2的目的是通过创设生动有趣的活动情景,为学生提供了观察、操作、推理、交流等丰富的活动素材,使学生在自主学习的过程中,学会对顶角的概念及其性质。同时进一步培养学生抽象几何图形进行建模的能力。而问题3和问题4是利用学习过的有关事实解决实际问题,一会数学在生活中的应用,进一步巩固了对顶角的概念及其性质,方法的不唯一激发了学生的兴趣。...