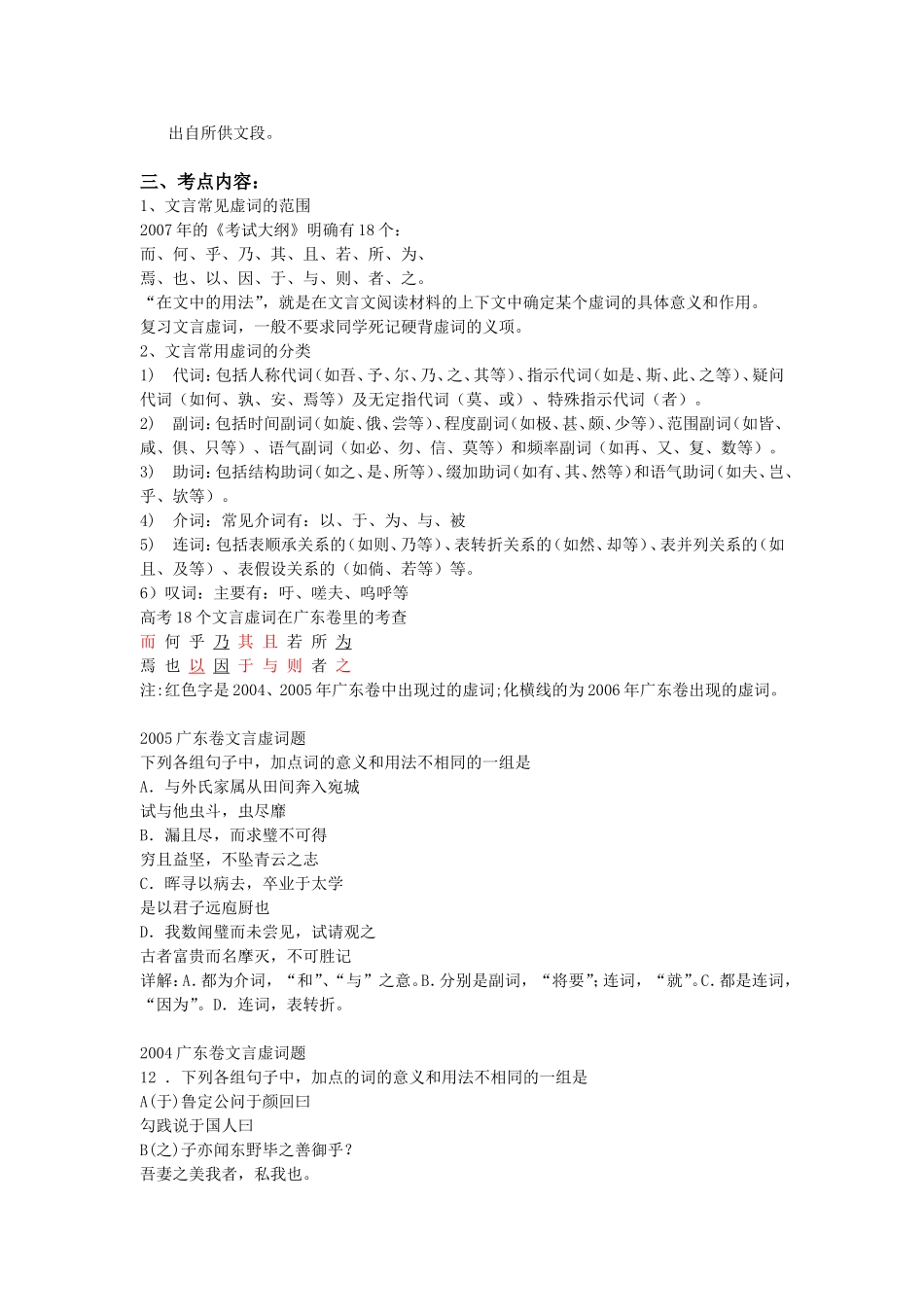

“理解文言虚词在文中的含义”教案主备教师:张晓芳课程标准:1.阅读浅易文言文,养成初步的文言语感。能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。诵读古典诗词和文言文,背诵一定数量的名篇。2.借助工具书和有关资料,读懂内容和文字不太艰深的我国古代散文,进一步培养文言语感。背诵一定数量的我国古代诗文名篇,学习中国古典诗词格律的基础知识,了解相关的中国古代文化常识,丰富文化积累,为形成传统文化的底蕴打下扎实基础。课标解读:1.《广东省考试大纲的说明》要求:阅读浅易的古代诗文。〈1〉理解B①理解常见文言实词在文中的含义;②②理解常见文言虚词在文中的意义和用法③理解与现代汉语不同的句式和用法;词类活用有使动用法、意动用法、名词做动词、形容词做名词、名词做状语等。④理解并翻译文中的句子〈2〉分析综合C①筛选文中的信息;②②归纳内容要点,概括中心意思③分析概括作者在文中的观点态度〈3〉鉴赏评价D①鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;②②评价文章的思想内容和作者的观点态度〈4〉默写常见的名句名篇A2.文言文阅读在高考试卷中占20分左右,分值之多仅次于作文和大阅读,是高考复习的重点之一。做好文言文阅读题目的关键是准确理解文段,尤其是准确理解文段中文言实词的词义。本专题重点复习几种推断文言实词的方法。教学目标:1.了解和掌握考纲要求的18个虚词。2.学会运用所学方法来确定18虚词在特定语境中的意义和用法。重点难点:虚词在文言文阅读中的推断方法。教学过程:一、考点阐述:1、抓重点。《考试说明》要求掌握的文言虚词共18个,一定要个个落实,从常用意义和非常用意义方面比较区别,把握常用意义和用法,照顾特殊意义和用法,可以采用多义比较的方法,以类相从,同类集中。2、抓课文。课文是虚词运用的典范,重点文章一定要反复吟咏体味,考试中才能得心应手。二、近几年高考文言虚词的命题规律1、放在文言文阅读的第二题中考,分值为3分,每年必考。2、题型:四个选项,八个句子,形式是两两比较,考查异同,其中一个选自课本,另一个出自所供文段。三、考点内容:1、文言常见虚词的范围2007年的《考试大纲》明确有18个:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。“在文中的用法”,就是在文言文阅读材料的上下文中确定某个虚词的具体意义和作用。复习文言虚词,一般不要求同学死记硬背虚词的义项。2、文言常用虚词的分类1)代词:包括人称代词(如吾、予、尔、乃、之、其等)、指示代词(如是、斯、此、之等)、疑问代词(如何、孰、安、焉等)及无定指代词(莫、或)、特殊指示代词(者)。2)副词:包括时间副词(如旋、俄、尝等)、程度副词(如极、甚、颇、少等)、范围副词(如皆、咸、俱、只等)、语气副词(如必、勿、信、莫等)和频率副词(如再、又、复、数等)。3)助词:包括结构助词(如之、是、所等)、缀加助词(如有、其、然等)和语气助词(如夫、岂、乎、欤等)。4)介词:常见介词有:以、于、为、与、被5)连词:包括表顺承关系的(如则、乃等)、表转折关系的(如然、却等)、表并列关系的(如且、及等)、表假设关系的(如倘、若等)等。6)叹词:主要有:吁、嗟夫、呜呼等高考18个文言虚词在广东卷里的考查而何乎乃其且若所为焉也以因于与则者之注:红色字是2004、2005年广东卷中出现过的虚词;化横线的为2006年广东卷出现的虚词。2005广东卷文言虚词题下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是A.与外氏家属从田间奔入宛城试与他虫斗,虫尽靡B.漏且尽,而求璧不可得穷且益坚,不坠青云之志C.晖寻以病去,卒业于太学是以君子远庖厨也D.我数闻璧而未尝见,试请观之古者富贵而名摩灭,不可胜记详解:A.都为介词,“和”、“与”之意。B.分别是副词,“将要”;连词,“就”。C.都是连词,“因为”。D.连词,表转折。2004广东卷文言虚词题12.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是A(于)鲁定公问于颜回曰勾践说于国人曰B(之)子亦闻东野毕之善...