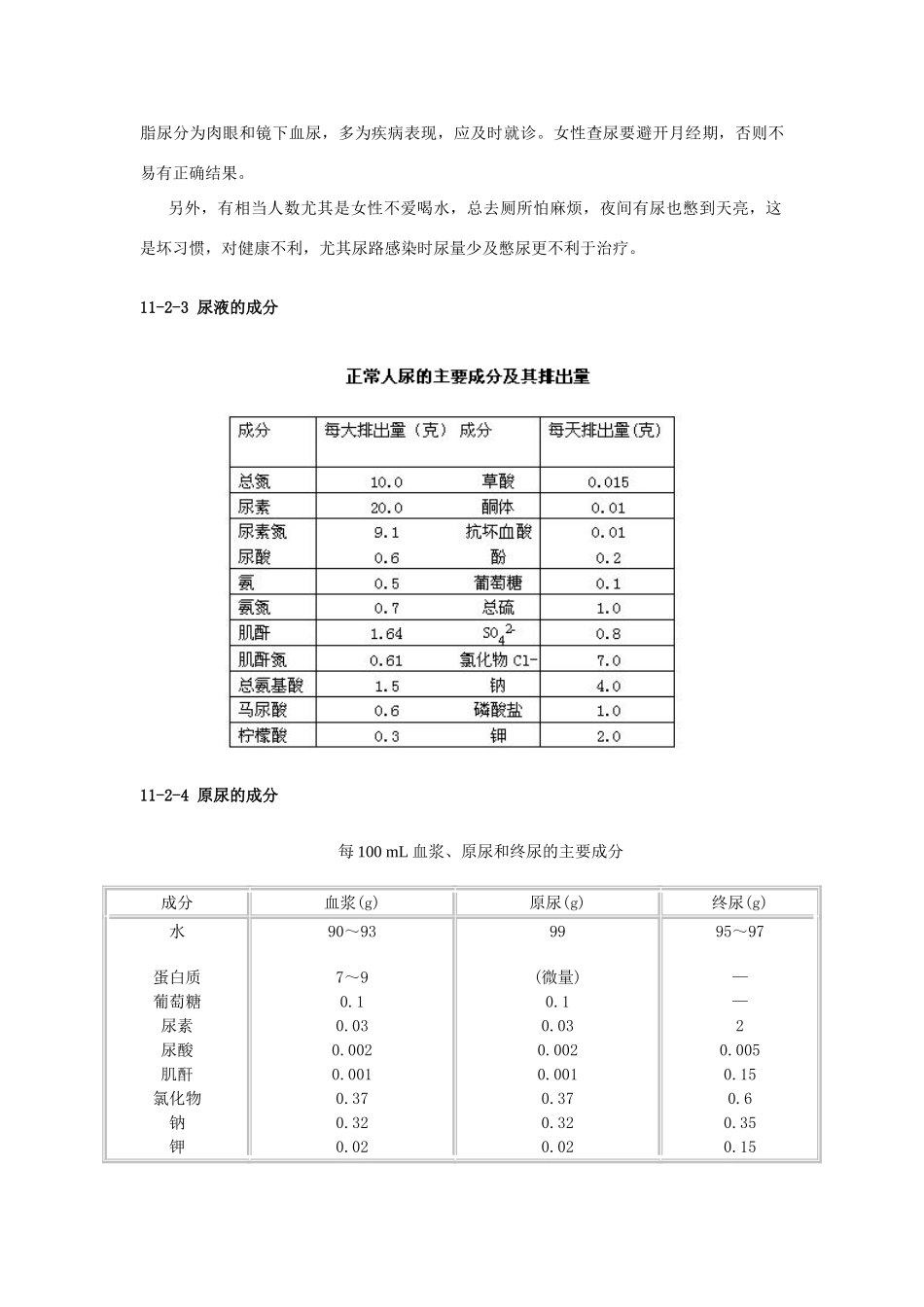

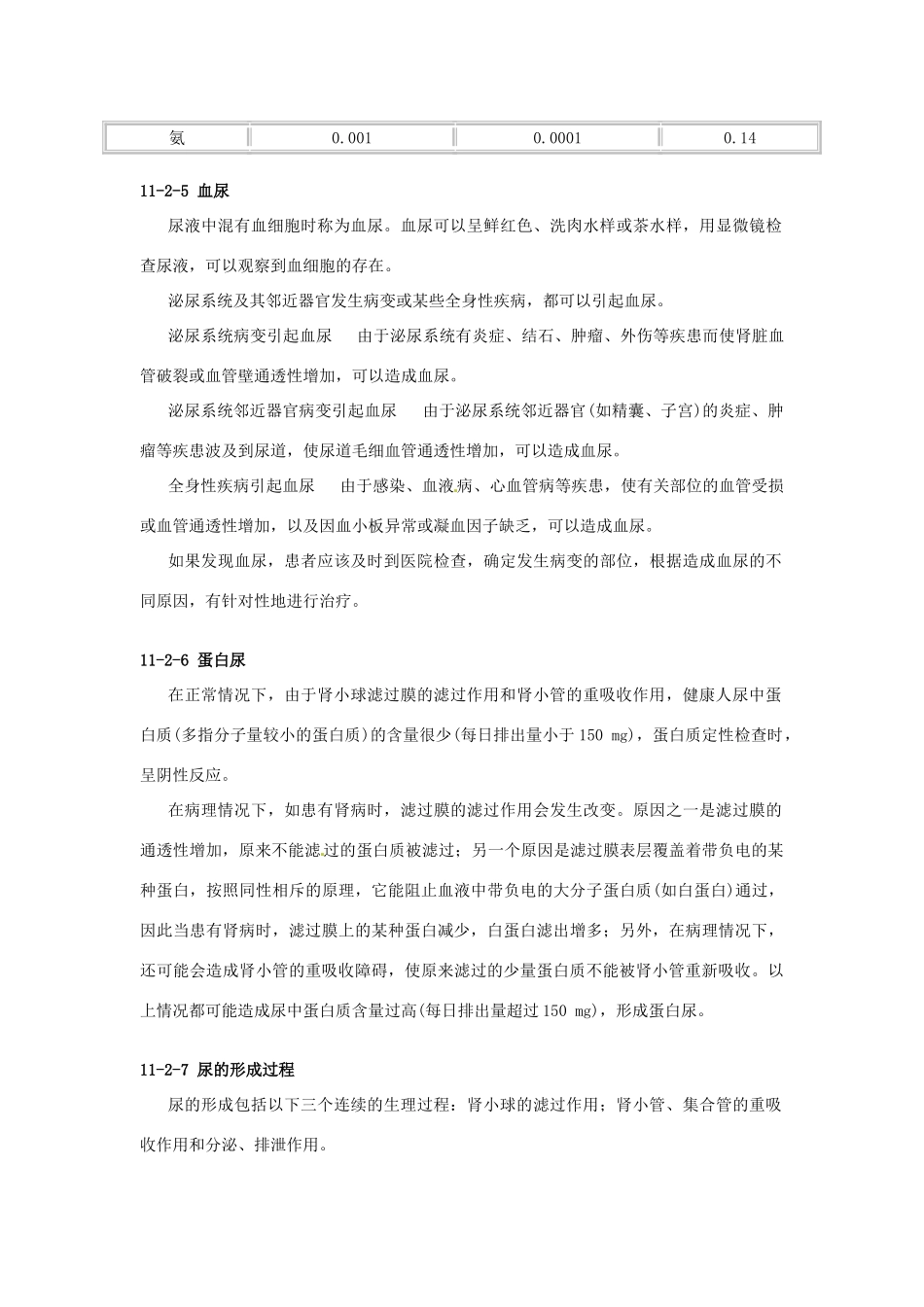

11-2-11农民的宝厕——生态堆肥厕所11-2-1尿液的形成尿液的形成从肾丝球微血管滤过血浆液开始,此过程称之为肾丝球滤过作用,滤过液则称为肾丝球滤过液。由于此不含血球的滤过液,除了蛋白质外,所有其它物质的浓度均与血浆相等,因此称这种滤过液也称为超滤过液。当此滤过液在肾小管中流动时,因物质的转运而改变了管内滤过液的成份。当有物质由肾小管内转移到肾小管外的微血管中时,此过程称之为肾小管再吸收,简称为再吸收。反之有物质从管外微血管转移到肾小管内时,其过程称之为肾小管分泌,简称分泌。尿中排泄的物质可来自肾丝球的滤过作用、或来自肾小管的分泌作用。滤过出来的物质也可能完全在肾小管内被再吸收,而不出现在尿液中。所以任何物质在尿液中的排泄量恒等于该物质从肾丝球的滤过量,加上肾小管的分泌量,减去再吸收量。11-2-2尿液和健康人们每天都要排尿,而尿液是肾脏排泌的人体代谢产物,尿液的成分和性质、状态可反映人体的代谢情况。尿液检查不仅反映泌尿系统疾病,对人体其他系统疾病都有一定诊断及鉴别意义。尿液分常规检查、生化检查、病理检查等而常规检查应用最多,是三大常规(血、尿、便)之一。然而人们对尿液关注不多,应该怎样观察尿液呢?1、尿量:正常人每24小时排尿约1000--2000毫升,尿量多少与饮水量多少有关,但如果尿量大于2500毫升,视为多尿,常见于糖尿病、尿崩症等;尿量每24小时少于400毫升为少尿,少于100毫升为无尿,无尿是危重信号,有可能为肾衰早期,应予警惕。2、尿透明度:正常新鲜尿液是透明的,放置后可有轻微混浊,这是盐类结晶沉淀的结果,碱性尿易出现磷酸盐、碳酸盐,结晶为灰白色,酸性尿易出现尿酸盐,结晶为淡红色,多在尿少量出现。3、尿PH:代表尿液酸碱度,可受食物及药物影响,一般尿液多为弱酸性,吃素食或蔬菜量大时或服苏打尿碱性,吃大量肉类或服Vitc时尿酸性。通常不代表病理状态。4、尿泡沫:正常尿液摇晃后可产生少量白色或浅黄色泡沫,严重蛋白尿可有大量泡沫,多见于肾炎、肾病综合征时,热退后可再复查,如蛋白转阴,不一定为病理情况。5、尿液颜色:正常尿液淡黄色,色素主要来自尿色素及尿胆素等,尿色深浅取决于尿液浓缩程度,黄褐色、黄绿色尿见于胆囊及肝脏疾病及溶血性黄疸;脓尿见于尿路感染脂尿分为肉眼和镜下血尿,多为疾病表现,应及时就诊。女性查尿要避开月经期,否则不易有正确结果。另外,有相当人数尤其是女性不爱喝水,总去厕所怕麻烦,夜间有尿也憋到天亮,这是坏习惯,对健康不利,尤其尿路感染时尿量少及憋尿更不利于治疗。11-2-3尿液的成分11-2-4原尿的成分每100mL血浆、原尿和终尿的主要成分成分血浆(g)原尿(g)终尿(g)水蛋白质葡萄糖尿素尿酸肌酐氯化物钠钾90~937~90.10.030.0020.0010.370.320.0299(微量)0.10.030.0020.0010.370.320.0295~97——20.0050.150.60.350.15氨0.0010.00010.1411-2-5血尿尿液中混有血细胞时称为血尿。血尿可以呈鲜红色、洗肉水样或茶水样,用显微镜检查尿液,可以观察到血细胞的存在。泌尿系统及其邻近器官发生病变或某些全身性疾病,都可以引起血尿。泌尿系统病变引起血尿由于泌尿系统有炎症、结石、肿瘤、外伤等疾患而使肾脏血管破裂或血管壁通透性增加,可以造成血尿。泌尿系统邻近器官病变引起血尿由于泌尿系统邻近器官(如精囊、子宫)的炎症、肿瘤等疾患波及到尿道,使尿道毛细血管通透性增加,可以造成血尿。全身性疾病引起血尿由于感染、血液病、心血管病等疾患,使有关部位的血管受损或血管通透性增加,以及因血小板异常或凝血因子缺乏,可以造成血尿。如果发现血尿,患者应该及时到医院检查,确定发生病变的部位,根据造成血尿的不同原因,有针对性地进行治疗。11-2-6蛋白尿在正常情况下,由于肾小球滤过膜的滤过作用和肾小管的重吸收作用,健康人尿中蛋白质(多指分子量较小的蛋白质)的含量很少(每日排出量小于150mg),蛋白质定性检查时,呈阴性反应。在病理情况下,如患有肾病时,滤过膜的滤过作用会发生改变。原因之一是滤过膜的通透性增加,原来不能滤过的蛋白质被滤过;另一个原因是滤过膜表层覆盖着带负电的某种蛋白,按照同性相...