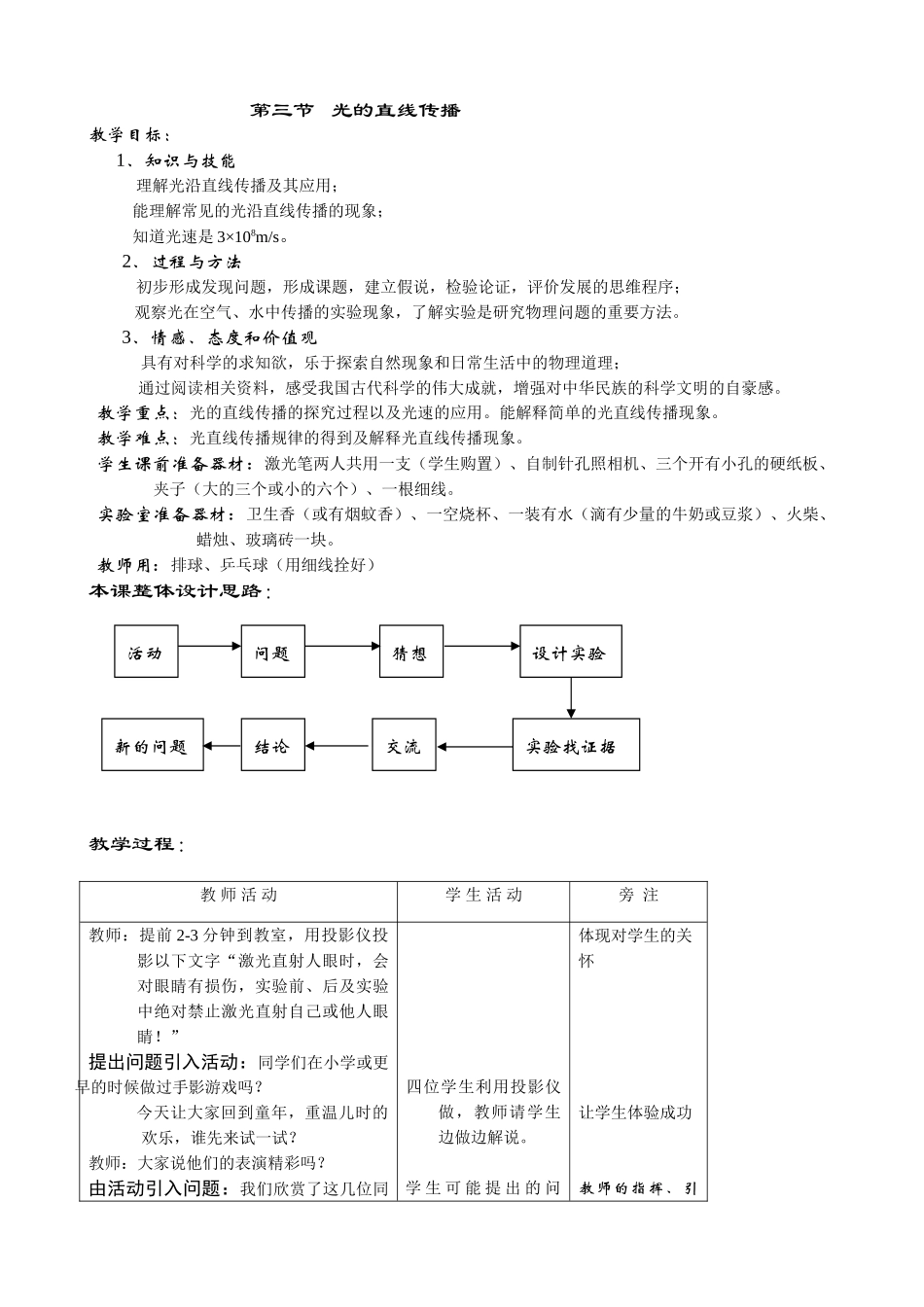

第三节光的直线传播教学目标:1、知识与技能理解光沿直线传播及其应用;能理解常见的光沿直线传播的现象;知道光速是3×108m/s。2、过程与方法初步形成发现问题,形成课题,建立假说,检验论证,评价发展的思维程序;观察光在空气、水中传播的实验现象,了解实验是研究物理问题的重要方法。3、情感、态度和价值观具有对科学的求知欲,乐于探索自然现象和日常生活中的物理道理;通过阅读相关资料,感受我国古代科学的伟大成就,增强对中华民族的科学文明的自豪感。教学重点:光的直线传播的探究过程以及光速的应用。能解释简单的光直线传播现象。教学难点:光直线传播规律的得到及解释光直线传播现象。学生课前准备器材:激光笔两人共用一支(学生购置)、自制针孔照相机、三个开有小孔的硬纸板、夹子(大的三个或小的六个)、一根细线。实验室准备器材:卫生香(或有烟蚊香)、一空烧杯、一装有水(滴有少量的牛奶或豆浆)、火柴、蜡烛、玻璃砖一块。教师用:排球、乒乓球(用细线拴好)本课整体设计思路:教学过程:教师活动学生活动旁注教师:提前2-3分钟到教室,用投影仪投影以下文字“激光直射人眼时,会对眼睛有损伤,实验前、后及实验中绝对禁止激光直射自己或他人眼睛!”提出问题引入活动:同学们在小学或更早的时候做过手影游戏吗?今天让大家回到童年,重温儿时的欢乐,谁先来试一试?教师:大家说他们的表演精彩吗?由活动引入问题:我们欣赏了这几位同四位学生利用投影仪做,教师请学生边做边解说。学生可能提出的问体现对学生的关怀让学生体验成功教师的指挥、引活动问题猜想设计实验交流结论新的问题实验找证据学的惟妙惟肖的表演,你能提出与这一现象有关的问题吗?(思考了一下)教师:刚才大家提出了好多想要知道的问题,所提的问题都很好。我们今天不可能全把它们研究完,选出其中的两个来共同探讨一下:3、影是怎样形成的?4、影为什么会随手形的变化而变化?大家猜想一下形成影的原因是什么呢?教师引导鼓励:如果在流动的水中插一竹竿,水能绕过插在水中的竹竿而向前流动,光能否像水那样绕过吗?教师:如何证明你的猜想呢?教师:介绍大家桌子上的器材【有导向地介绍:卫生香(或有烟蚊香)、一空烧杯、一装有水(滴有少量的牛奶或豆浆)的烧杯、玻璃砖一块、火柴、蜡烛、激光笔、三个开有小孔的硬纸板、夹子(大的三个或小的六个)、一根细线】,要求用桌上提供的器材寻找你的证据。教师引导:太阳光射进教室时,此时我们看不到光,设想一下,用扫帚将地上的灰尘扫起来,还看到吗?教师引导:自然界中大的天文现象……教师:用投影仪演示日、月食的形成过程(因陋就简,形象直观),并投影出它的解释图。接着说明其应用——“夏、商、周断代工程”过渡:我国古代对光的这种传播规律早有记载,最早的是4世纪《墨经》记述了一种叫小孔成像的现象。下面我们重温一下古人观察到的现象。教师:除上述记载外,我国宋代博学家沈括有一部科学巨著,被英国的李约瑟称为“中国科学史”的坐标,大家知道这部巨著吗?《梦溪笔谈》它里面也有这一现象的描述投影:“若鸢飞于空中,其影随鸢而移,或中间为窗所束,则影与鸢相逆,题:1、手是肉色的,为什么影是黑色的?2、所有的物体都有影吗?3、影是怎样形成的?4、影为什么会随手形的变化而变化?5、手影为何不在黑板上?光可能沿直线传播学生回答:实验收集证据学生不会用烟雾来显示光的传播方向学生交流:学生自己做给其他同学看。学生列举生活中的光直线传播的实例:学生可能没有举出日食和月食。学生活动:用自制的针孔照相机观察蜡烛火焰的像。导作用渗透物理研究的方法——类比。这时教师的引导作用是不可忽视,同时学生也在进行真正意义上的思考,而不是教师强加给他的体验成功思维发散与应用物理学与人文科学的结合,体会科学的作用,增强民族自豪感,实施情感目标创设情境,再次进入活动鸢东则影西,鸢西则影东”给出解释投影:作图给出解释过渡:情景设置:两小孩为光传播是否需要时间所进行的争论。关于光的传播是否需要时间的问题在历史上还有一段故事。投影出光速的测定史:伽利略实验。阅读后说明:科学...