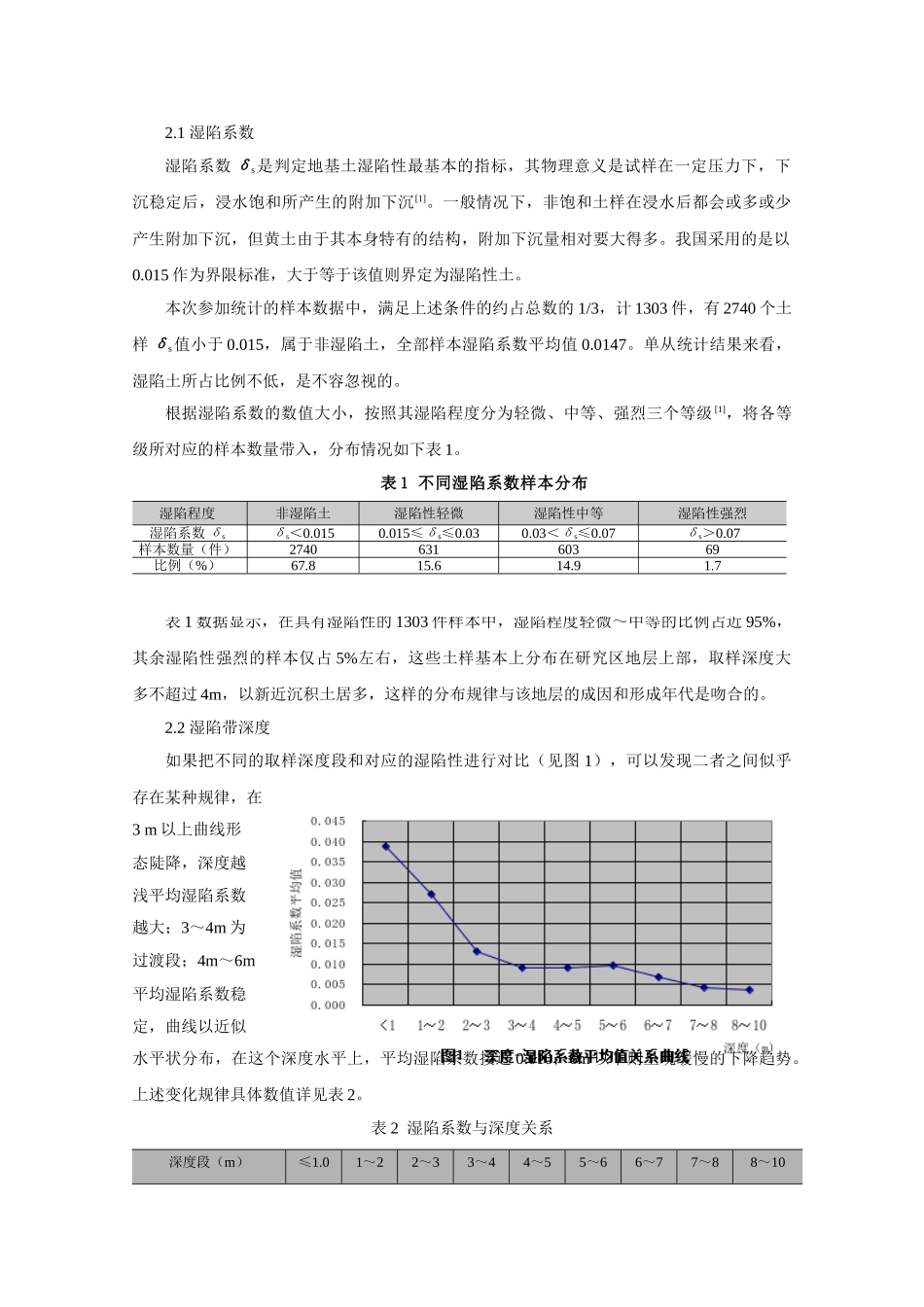

石家庄市黄土地基湿陷性研究贾文华,杨昌绣,王永正(中兵北方勘察设计研究院石家庄050011)摘要:石家庄市区上部地层具有黄土的部分特征,属于次生黄土,具有不均匀湿陷性,可称之为黄土状土。该土层湿陷性随深度增加减弱,但不呈线性关系,存在3m、6m二个突变点。在勘察、设计、施工时,应有针对性地采取相应的对策。为采取Ⅰ级土样进行湿陷试验,需布置适量的探井。关键词:黄土状土;成因类型;湿陷系数统计;勘察方法;工程对策0.序言黄土在我国西北地区大面积分布,范围大致以陕西省为中心,主要包括山西、河南、甘肃、宁夏、内蒙等省区,周边省份包括河北也有零星分布,面积达百万平方公里以上[1],其分布范围之广,对工程建设危害之严重,在我国出现的十种特殊土[2]中列为首位。所以,深化对黄土,特别是黄土地基湿陷性研究,一直是岩土工程界的重要课题之一。石家庄市地处华北平原西部,与西北黄土高原接壤,在区域地理环境上,属于西北黄土高原与华北冲洪积平原的过渡地带,第四系地层物质成分来源于西部高原山区,其中最上部全新统地层具有黄土的特征,以颗粒组成和塑性指数界定,可细分为黄土状粉土或黄土状粉质粘土,厚度一般6~10米左右,这个深度是大多数建筑地基的主要受力层,工程性质极为重要,因而倍受本地区岩土工程师的关注。本文在已有研究成果[6]基础上,侧重于对建筑地基的湿陷性和工程特性进行探讨,试图寻找其中的分布规律。文中引用的基本数据来自于近5年来的实际工程资料,共计379个项目,4043个样本数据,全部为探井Ⅰ级土样。湿陷试验采用双线法,试验压力200kPa(部分新近土150kPa),研究范围主要是在建的三环路以内。由于作者水平有限,所提观点可能有失偏颇,欢迎批评指正。1.地质背景石家庄市区西依太行山,发源于山间大小不等的河谷,在山前形成一系列的冲洪积扇,相互交错成为一个庞大的扇群,这其中以滹沱河冲洪积扇规模最大,对研究区第四系地层沉积起着控制作用。滹沱河发源于山西省五台县,上游流经黄土高原,携大量泥沙和黄土质成分,出山口后依次沉积,在轴部发育着近代河床及漫滩,为一套砂砾石粗颗粒建造,扇的二翼则形成以细粒土为主的稳定沉积地层。研究区大部分处于该冲洪积扇的右扇(南翼)辐射范围内,上部地层的物质成分与上游的岩土体存在密切关系,是黄土经水流搬运再沉积的产物,其中包含的少量钙质成分,决定了这套地层的黄土属性。除滹沱河外,区内还有太平河、小绞河等规模较小的支流,所形成的较小规模冲洪积扇体,对市区西部地层形成有影响,但其范围有限,就整个研究区而言不起主导作用。根据已有研究成果,本地区第四系全新统划分为三段[7]。下段杨家寺组(Q41)岩性为灰白色~黄褐色砂土,该段地层在研究区内普遍分布,是滹沱河冲洪积扇在全新统早期的沉积物,这一点已由市区大量的勘察资料所证实。特例情况是,西部的部分地段,由于处在该洪积扇边缘或之外,同期地层受山前其它小型洪积扇控制,故而缺少了这套地层,除此之外,研究区内均可将该砂层作为标志层。就湿陷性而言,在该层之上的细粒土,都存在程度不同的湿陷性,又可分为高湾组(Q42)和岐口组(Q43),前者多为浅黄色或褐黄色,厚度4~6米,层位稳定;后者则颜色较深,一般呈褐色,在探井或开挖的深基坑中,可以找到青砖屑、陶瓷碎片等人类活动的遗迹,属于全新统最晚期的新近沉积物,对比流域上游古中山国文化期,形成年代应不超过二千五百年,厚度大部分在1~3米之间,受古地理环境影响,个别区段可达5米以上;这两组地层总厚度6~10米,在野外可鉴定出如下特征:(1)粒度成分以粉粒为主,黏粒(≤0.005mm)含量不多,所占比例在5~15%之间;(2)含有一定数量的钙质成分,包括连接土颗粒之间的隐晶体、钙质结核及白色菌丝状条纹,菌丝条纹主要出现在上部新近沉积土中;(3)存在针状大孔隙,直径0.2~0.5mm,新近沉积土最大可达1.0mm,下部则有退化迹象。相比较典型黄土,大孔隙的分布密度和规模要弱些。(4)土体中存在垂直节理,但不十分发育,具一定的贯通性。上述表征体现了本地区黄土的一些特性,但与西北典型的黄土相比,二者在成因、结构、...