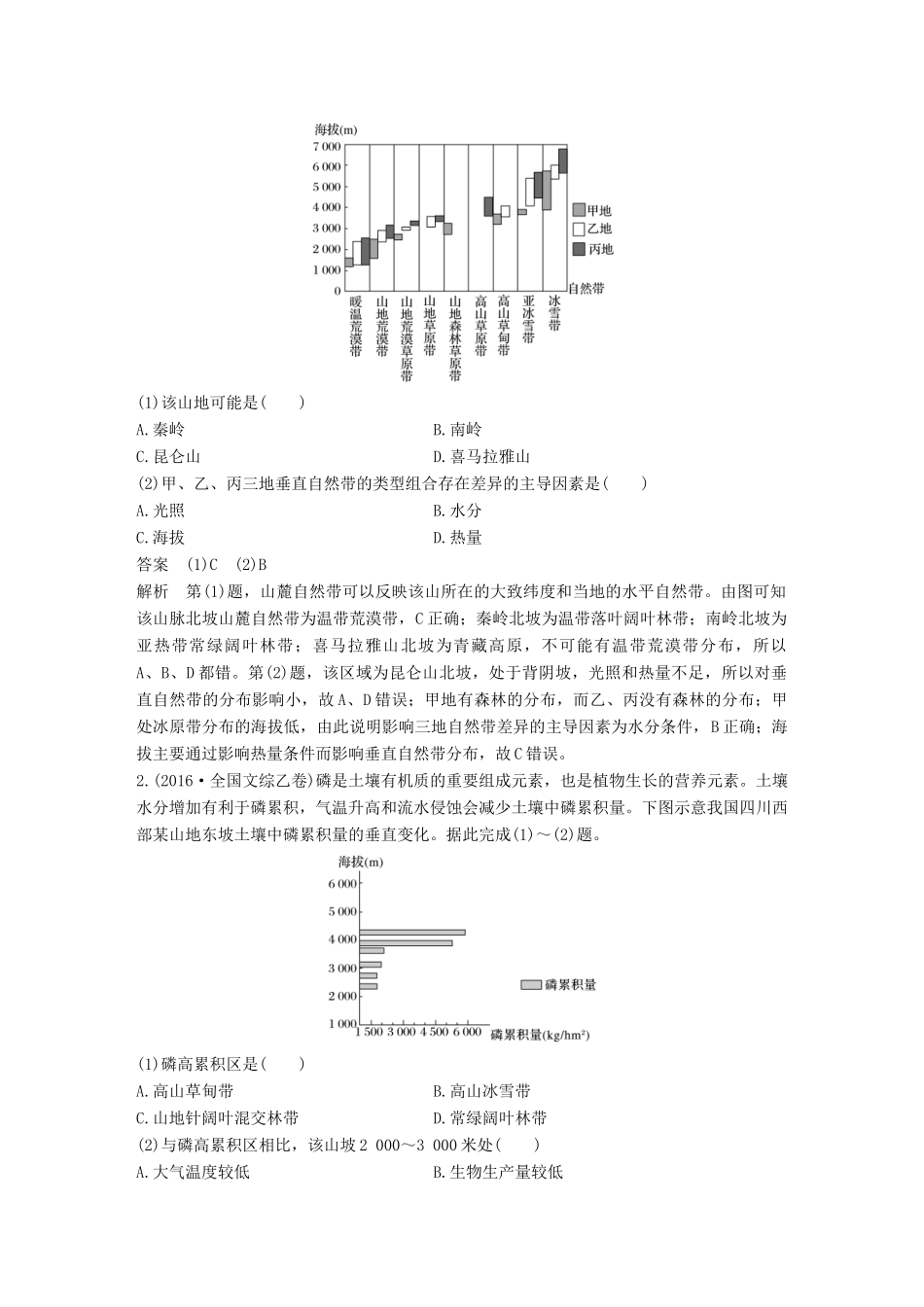

必考点8自然地理事象的垂直分布规律考向1气温的垂直分布(2015·浙江文综)逆温是在一定条件下出现的气温随高度上升而升高的现象。某校气象兴趣小组在十月下旬晴朗的夜晚对我国南方山区谷地进行逆温测定。下图为“该小组多次观测所得的逆温时空变化平均结果”。完成(1)~(2)题。(1)下列关于该地逆温特征的描述,正确的是()A.逆温强度近地面较大,向上减小B.逆温强度午夜达到最大,后减弱C.逆温现象日落前出现,日出前消失D.强逆温前半夜增速慢,后半夜降速快(2)造成逆温层上界峰值在时间上滞后于强逆温层上界峰值的主要原因是()A.大气吸收地面辐射存在昼夜差异B.大气散射反射在高度上存在差异C.空气上下热量传递存在时间差异D.下垫面反射率在时间上存在差异答案(1)A(2)C解析第(1)题,仔细读图,根据逆温上界和强逆温上界的高度的不同可以看出,逆温强度近地面较大,向上减小,A项正确。图中显示日出前后逆温强度最大,B项错;逆温现象日落后出现,日出后消失,C项错;读图可知,强逆温前半夜增速慢,后半夜有段时间仍是增速,日出后快速下降,D项排除。第(2)题,地面辐射是大气主要的直接热源,空气上下热量传递存在时间差,逆温上界高于强逆温上界,造成逆温上界峰值滞后于强逆温上界峰值,C项正确。大气吸收地面辐射存在昼夜差异,大气散射反射在高度上存在差异,下垫面反射率在时间上存在差异,这些与逆温上界峰值滞后于强逆温上界峰值无关,A、B、D项错。考向2降水的垂直分布(2013·天津文综)读下图,回答第1题。1.下列曲线图,正确反映上图气流运动过程中气温、降水可能性变化趋势的是()答案B解析本题解题的关键是掌握气温随海拔的变化规律及地形雨的形成原理。对流层中,气温随海拔升高而降低,由此排除A、C两项。山地迎风坡容易形成地形雨,降水多,背风坡降水少,故正确答案为B项。(2013·重庆文综)下图是47°N部分地点海拔与年降水量对照图。读图回答第2题。2.与乙地相比,甲地年降水量大的主要影响因素是()A.距海距离B.地形条件C.局地水域D.植被分布答案B解析读题干和图形信息可知,甲地位于47°N,127°E~129°E之间,为我国小兴安岭,地势较高,夏季风(东南风)受其抬升,降水较多;乙地位于47°N,133°E~135°E之间,为我国三江平原,地势低平,且其东侧是丘陵地形,乙地位于夏季风的背风坡,降水较少,造成甲地降水多于乙地的主要因素是地形条件,B项正确。考向3自然带的垂直分布1.(2015·山东文综)下图为“我国某山地北坡甲、乙、丙三地垂直自然带随海拔变化示意图”。完成(1)~(2)题。(1)该山地可能是()A.秦岭B.南岭C.昆仑山D.喜马拉雅山(2)甲、乙、丙三地垂直自然带的类型组合存在差异的主导因素是()A.光照B.水分C.海拔D.热量答案(1)C(2)B解析第(1)题,山麓自然带可以反映该山所在的大致纬度和当地的水平自然带。由图可知该山脉北坡山麓自然带为温带荒漠带,C正确;秦岭北坡为温带落叶阔叶林带;南岭北坡为亚热带常绿阔叶林带;喜马拉雅山北坡为青藏高原,不可能有温带荒漠带分布,所以A、B、D都错。第(2)题,该区域为昆仑山北坡,处于背阴坡,光照和热量不足,所以对垂直自然带的分布影响小,故A、D错误;甲地有森林的分布,而乙、丙没有森林的分布;甲处冰原带分布的海拔低,由此说明影响三地自然带差异的主导因素为水分条件,B正确;海拔主要通过影响热量条件而影响垂直自然带分布,故C错误。2.(2016·全国文综乙卷)磷是土壤有机质的重要组成元素,也是植物生长的营养元素。土壤水分增加有利于磷累积,气温升高和流水侵蚀会减少土壤中磷累积量。下图示意我国四川西部某山地东坡土壤中磷累积量的垂直变化。据此完成(1)~(2)题。(1)磷高累积区是()A.高山草甸带B.高山冰雪带C.山地针阔叶混交林带D.常绿阔叶林带(2)与磷高累积区相比,该山坡2000~3000米处()A.大气温度较低B.生物生产量较低C.土壤含水量较低D.地表径流量较小答案(1)A(2)C解析第(1)题,图中磷的累积量在4000米到4500米处最大,四川西部山地该高度植被应为高山草甸带。第(2)题,由图可知,2000米到3000米处,磷的累积量相对较少;相对磷高累积区,海拔低,气温高,不利于累积,A项错误;材料中没有说...