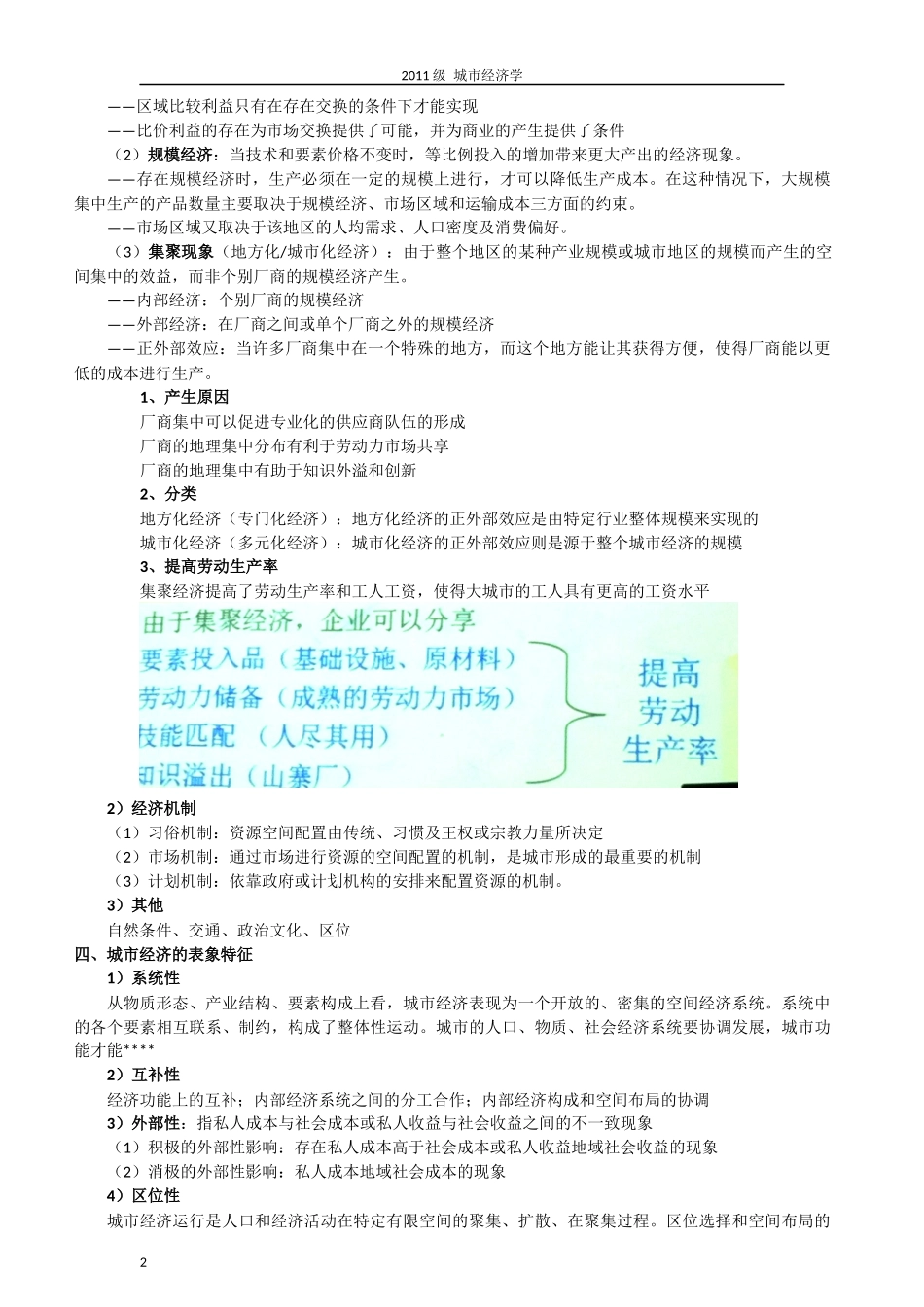

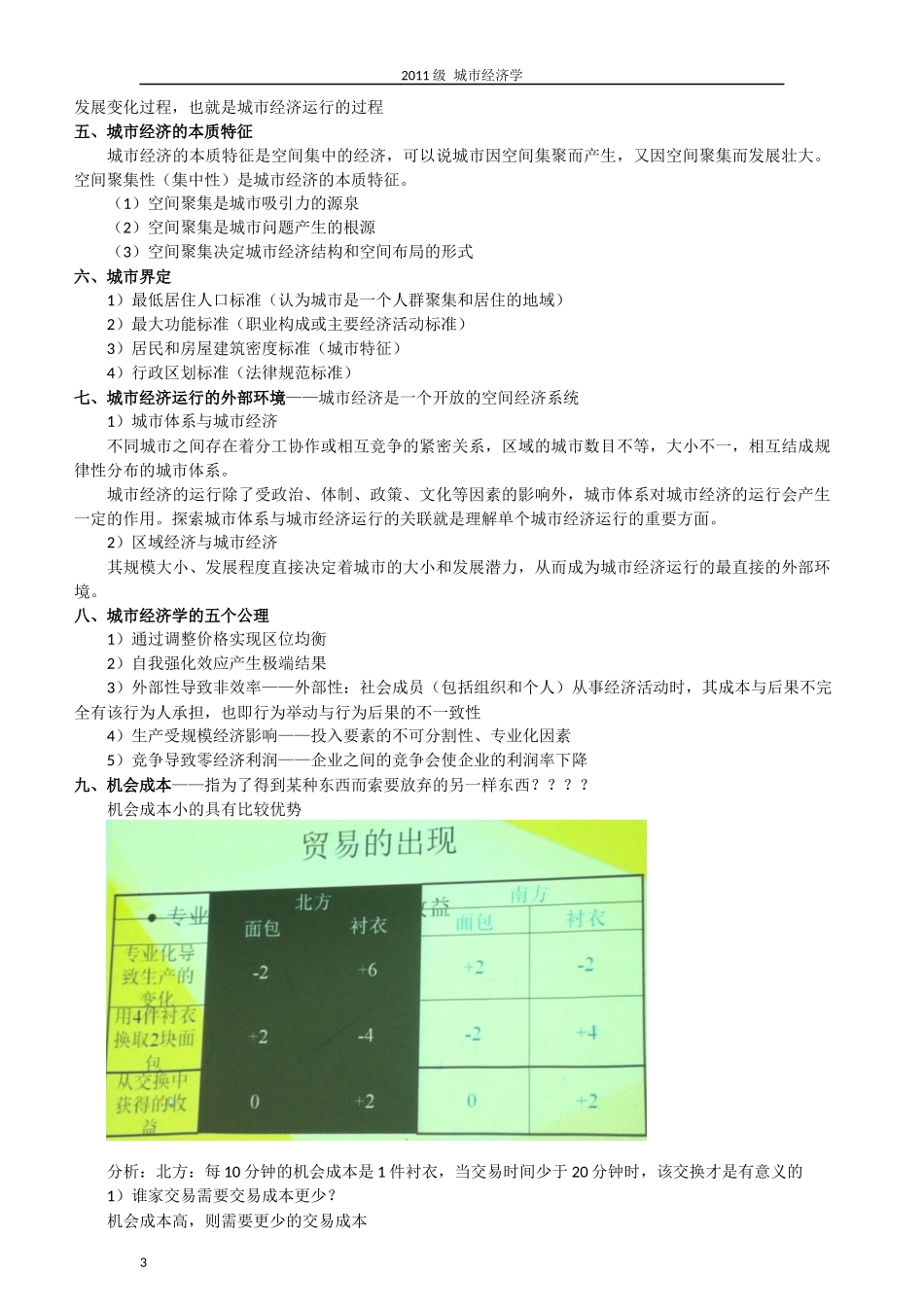

2011级城市经济学城市经济学复习要点整理【题型】名词解释(4*5)、简答题(5*8)、论述题(2*10)、材料分析(1*20)第一章概论一、城市经济学概念(书)城市经济学是属于地理学和经济学的交叉学科,用于研究家庭效用最大化和厂商利润最大化下的位置或区位选择。二、城市经济学的性质、特点、理论价值1)城市经济学是中观经济学不同于企业——城市是企业的集合,同时是“企业外”实体的集合,还是“企业+企业外”实体的“外部效益”的集合。不同于国家——城市是国民经济的地域支点,是国家连接企业的中坚环节,是动态的非平衡态耗散结构体系,它的均衡或平衡存在于城市与城市外部的更大系统之中。2)城市经济学是空间经济学城市的发展过程是一个在空间地域不断集中、扩展的过程3)城市经济学是综合性经济学效益综合性——城市是经济实体、社会实体、物质实体的综合体,决定城市经济学要重视城市经济、社会、环境的综合效益。生产力与生产关系的综合体——城市经济的发展使城市管理和城市文化密切相关。这是社会上层建筑对经济基础作用的必然反映。三、城市区域的形成过程城市+镇——大都市——大城市区域第二章城市一、城市的定义城市是一个巨大的人口集团密集的地域,以二、三产业为主并与之相依存,同时作为周边的地方中心,进行高级的社会经济活动,是具有复杂的利益目标的各种各样的组织的地方。1)地理解释城市是发生于地表的一种普遍宏观现象,有一定的空间性、区域性、综合性;城市是有中心性能的区域焦点,是国民经济与劳动人口投入点和结合点2)建筑学解释城市是空间和社会构成的整体,是一个复杂的建筑工程综合体,是各种建筑物和各种管线系统的汇集地。3)生态学解释城市是以人类社会为主体,以地域空间和各种设施为环境的生态环境4)统计学解释城市是与大规模人口及独特的组织制度和生活方式相联系的集合体,通常以居住区的范围和居民人数作为确定城市的主要方法二、城市的基本特征1)空间上的密集性(集中性)——人口、建筑物、经济、文化活动2)经济上的非农性——非农产业聚集、非农土地利用3)构成上的异质性(多样性)三、城市的产生1)城市形成的经济动力——生产方面的经济动因其主导作用(1)比较利益:区域比较利益建立在区域分工基础上的贸易比较优势所带来的经济利益。由于个人生产能力的差异、区域的资源条件差异和技术条件的差异,产生了劳动生产率的禅意,区域之间建立起在比较优势基础上的专业分工生产,然后通过区际贸易获得经济利益。——一个区域的生产模式可以由比较优势来确定12011级城市经济学——区域比较利益只有在存在交换的条件下才能实现——比价利益的存在为市场交换提供了可能,并为商业的产生提供了条件(2)规模经济:当技术和要素价格不变时,等比例投入的增加带来更大产出的经济现象。——存在规模经济时,生产必须在一定的规模上进行,才可以降低生产成本。在这种情况下,大规模集中生产的产品数量主要取决于规模经济、市场区域和运输成本三方面的约束。——市场区域又取决于该地区的人均需求、人口密度及消费偏好。(3)集聚现象(地方化/城市化经济):由于整个地区的某种产业规模或城市地区的规模而产生的空间集中的效益,而非个别厂商的规模经济产生。——内部经济:个别厂商的规模经济——外部经济:在厂商之间或单个厂商之外的规模经济——正外部效应:当许多厂商集中在一个特殊的地方,而这个地方能让其获得方便,使得厂商能以更低的成本进行生产。1、产生原因厂商集中可以促进专业化的供应商队伍的形成厂商的地理集中分布有利于劳动力市场共享厂商的地理集中有助于知识外溢和创新2、分类地方化经济(专门化经济):地方化经济的正外部效应是由特定行业整体规模来实现的城市化经济(多元化经济):城市化经济的正外部效应则是源于整个城市经济的规模3、提高劳动生产率集聚经济提高了劳动生产率和工人工资,使得大城市的工人具有更高的工资水平2)经济机制(1)习俗机制:资源空间配置由传统、习惯及王权或宗教力量所决定(2)市场机制:通过市场进行资源的空间配置的机制,是城市形成的最重要的机制(3)计划机制:依靠政...