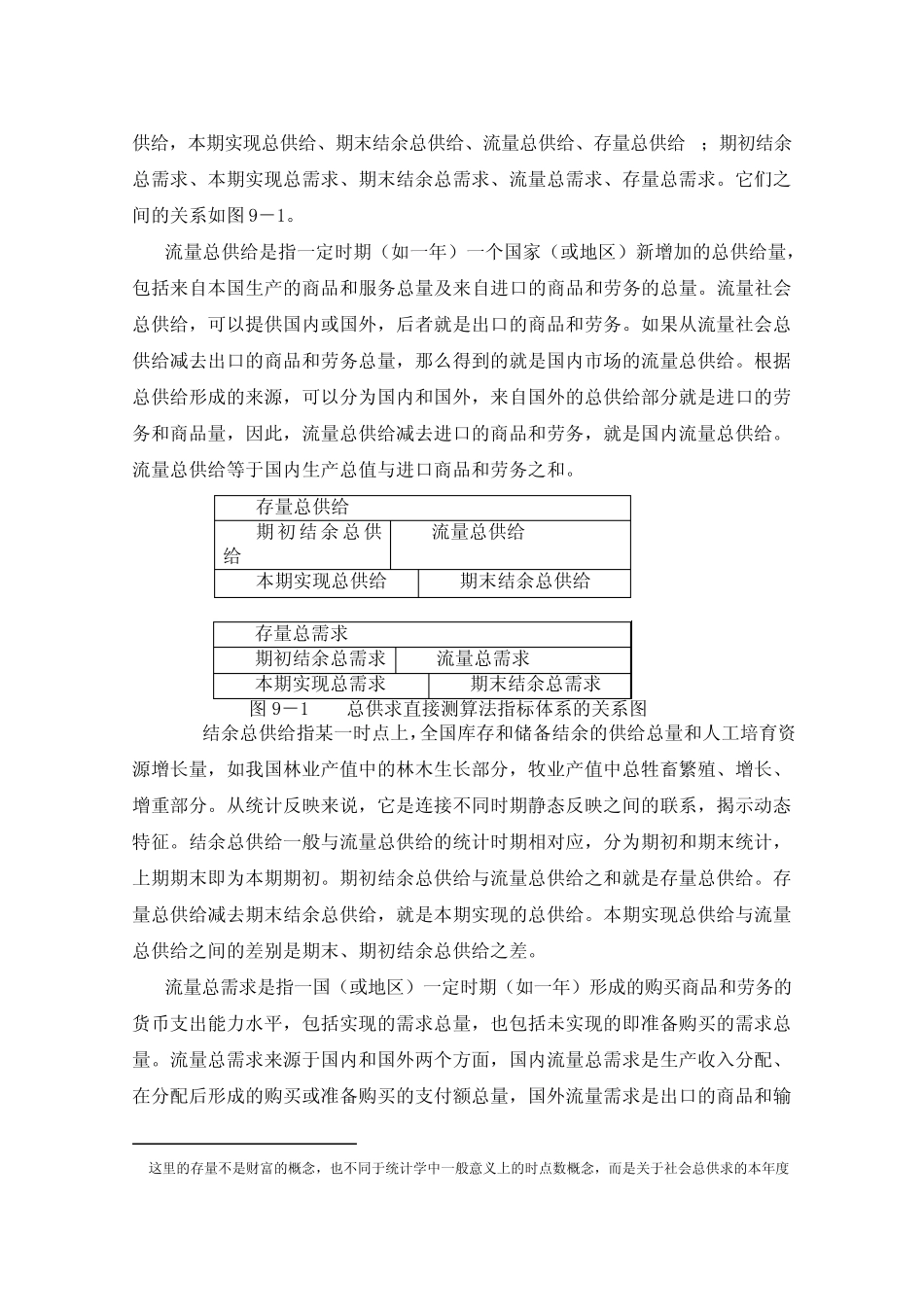

第二章社会总供给和总需求统计分析一、社会总供给和总需求的两种统计模式社会总供给和总需求统计有两种模式。一种模式以西方经济学中“总供给=总需求”的理论模型为框架,运用国民经济核算资料,并作为国民经济核算体系的重要组成部分,从实物概念出发,就一定时期内实际发生的,即已经实现的供给总量和需求总量进行统计。由于这种模式是对同一问题从两种不同角度进行反映,已实现的总供给和总需求必然是恒等的。这种模式的计算结果不能直接判断社会总供求的均衡与失衡。如要分析社会总供给和总需求的均衡与失衡,必须借助于其他指标来间接进行分析,如通过就业率或失业率、物价指数以及汇率的波动等来观察。所以,这种模式对社会总供需均衡与失衡的测度与分析,采用的是间接反映的方法。这种模式通常被称为“间接法”。另一种模式是从社会总供求运行的客观过程,即实物运动和价值运动过程出发,从流量和存量两个方面统计社会总供给和总需求,反映社会总供给和总需求运行过程的数量特征。它不仅包括实际发生的供给总量和需求总量统计,而且还包括未实现平衡的供给和需求总量的统计。在这种模式下,总供给和总需求可以不相等,经常存在供求缺口。这一缺口的绝对总量和相对量大小及其评判,正是宏观经济运行平均与否的分析依据。所以这种模式可以直接用来判断和分析社会总供求的均衡与失衡,故而这种模式被称为“直接法”。二、运用国民经济核算资料对中国1997年总供求的实际测算在测算社会总供求的第一种模式下,供给和需求统计核算是从市场交换的销售方和购买方分别统计的,尽管统计反映的方面不同,但它们都是来自同一实物流量,所以供给和需求的统计核算结果是相等的。社会总供给和总需求统计核算包括一定时期的国民经济生产最终成果的全部,也包括对外贸易经济活动发生的进口、出口以及劳务输入和输出形成的供给和需求。一般分别从总供给和总需求进行统计核算。表9-1中列出的是中国1997年社会总供给和总需求总量和结构的实际测算结果。表9-1中国社会总供给与总需求的统计核算(1997)绝对数(亿元)比重(%)社会总供给1.国内生产总值(1)第一产业(2)第二产业其中:工业建筑业(3)第三产业其中:交通运输仓储邮电通信业批发和零售贸易餐饮业2.商品及劳务的进口总额合计74772.413968.836770.331752.35018.024033.34525.56281.511805.886578.286.416.142.536.75.827.85.27.313.6100.0社会总需求1.最终消费居民消费政府消费2.资本形成总额固定资本形成总额存货增加3.货物和服务出口合计44768.236117.88650.428564.025698.02866.015152.888485.050.640.89.832.329.03.217.1100.0计算误差1906.8─资料来源:国家统计局,《中国统计年鉴1998》,中国统计出版社。从理论上讲,采用国民经济核算体系资料所计算的社会总供给与社会总需求应该完全相等。但是,在实际计算中,由于社会总供给的测算以生产法计算的国内生产总值为基础,而社会总需求则以支出法国内生产总值为基础,生产法GDP与支出法GDP本身就存在计算误差,所以两者的计算结果是不相等的。表9-1中所列我国1997年的社会总供给与社会总需求之间的计算误差为1906.8亿元,约占社会总供给的2.2%。三、社会总供给和总需求的直接测算法1、直接测算法的基本理论统计应从时点指标、时期指标或者说是从流量和存量两方面去反映总供给和总需求。我们提出社会总供给和总需求统计的一组概念和指标,它们是期初结余总供给,本期实现总供给、期末结余总供给、流量总供给、存量总供给;期初结余总需求、本期实现总需求、期末结余总需求、流量总需求、存量总需求。它们之间的关系如图9-1。流量总供给是指一定时期(如一年)一个国家(或地区)新增加的总供给量,包括来自本国生产的商品和服务总量及来自进口的商品和劳务的总量。流量社会总供给,可以提供国内或国外,后者就是出口的商品和劳务。如果从流量社会总供给减去出口的商品和劳务总量,那么得到的就是国内市场的流量总供给。根据总供给形成的来源,可以分为国内和国外,来自国外的总供给部分就是进口的劳务和商品量,因此,流量总供给减去进口的商品和劳务,就是国内流量...