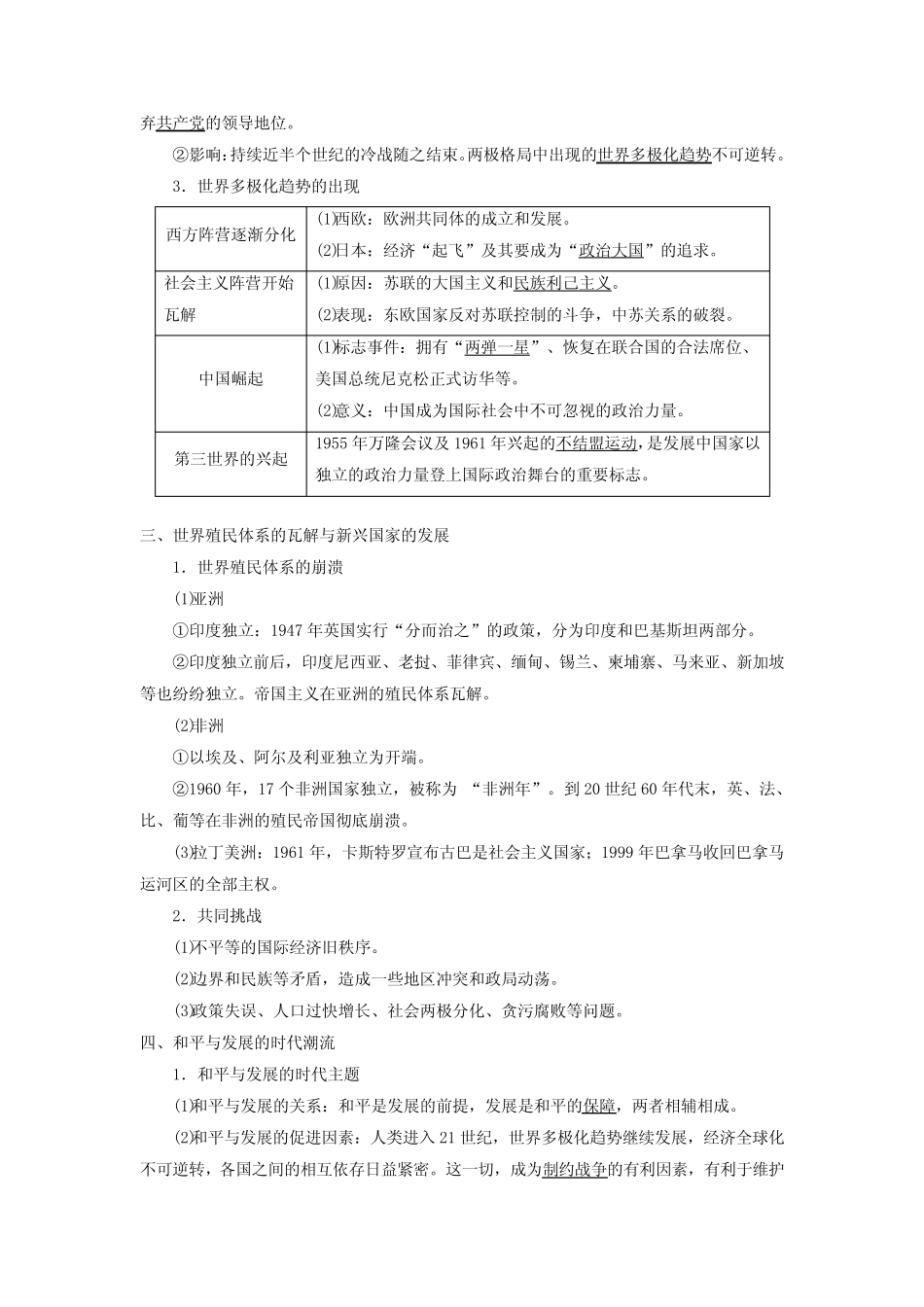

第30讲第二次世界大战及战后国际秩序的形成一、战后国际秩序的建立1.雅尔塔体系内涵第二次世界大战中后期,反法西斯同盟国的首脑相继在开罗、德黑兰、雅尔塔和波茨坦等地召开会议,缔结了一系列条约和协定,建立了以美、苏、英、中等战胜国为主导的战后国际秩序,史称“雅尔塔体系”。评价(1)积极性:以建立和维护世界和平为主要目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。(2)消极性:是大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益。2.成立联合国(1)宗旨:维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。(2)决议原则①原因:联合国吸取国联的教训,将制裁侵略的权力集中于安理会。②原则:实行形成实质性事项决议需要五个常任理事国一致同意的“大国一致”原则。③意义:使和平解决争端和制裁侵略具有更大的可操作性。二、国际格局的变化1.冷战的主要表现领域以美国为首的资本主义阵营以苏联为首的社会主义阵营政治杜鲁门主义共产党和工人党情报局经济实施马歇尔计划,巩固了西欧的资本主义制度成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系军事1949年4月,成立“北约”1955年,成立“华约”2.两极格局(1)特点:两极格局是不对称和不完全的。美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国。有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。(2)两极格局的瓦解①原因:苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势;国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位。②影响:持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。3.世界多极化趋势的出现西方阵营逐渐分化(1)西欧:欧洲共同体的成立和发展。(2)日本:经济“起飞”及其要成为“政治大国”的追求。社会主义阵营开始瓦解(1)原因:苏联的大国主义和民族利己主义。(2)表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂。中国崛起(1)标志事件:拥有“两弹一星”、恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等。(2)意义:中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。第三世界的兴起1955年万隆会议及1961年兴起的不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。三、世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展1.世界殖民体系的崩溃(1)亚洲①印度独立:1947年英国实行“分而治之”的政策,分为印度和巴基斯坦两部分。②印度独立前后,印度尼西亚、老挝、菲律宾、缅甸、锡兰、柬埔寨、马来亚、新加坡等也纷纷独立。帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。(2)非洲①以埃及、阿尔及利亚独立为开端。②1960年,17个非洲国家独立,被称为“非洲年”。到20世纪60年代末,英、法、比、葡等在非洲的殖民帝国彻底崩溃。(3)拉丁美洲:1961年,卡斯特罗宣布古巴是社会主义国家;1999年巴拿马收回巴拿马运河区的全部主权。2.共同挑战(1)不平等的国际经济旧秩序。(2)边界和民族等矛盾,造成一些地区冲突和政局动荡。(3)政策失误、人口过快增长、社会两极分化、贪污腐败等问题。四、和平与发展的时代潮流1.和平与发展的时代主题(1)和平与发展的关系:和平是发展的前提,发展是和平的保障,两者相辅相成。(2)和平与发展的促进因素:人类进入21世纪,世界多极化趋势继续发展,经济全球化不可逆转,各国之间的相互依存日益紧密。这一切,成为制约战争的有利因素,有利于维护世界和平。2.在合作共赢中促进全球共同发展(1)全球治理机制①传统的治理机制:联合国、国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织等,仍然发挥着全球治理的作用。②新的治理机制(加强国际协调):二十国集团正在发挥积极作用;中国在地区层面积极参与上海合作组织、金砖国家、新开发银行等组织。(2)中国方案内容①坚持在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作,推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。②倡导构建人类命运共同体,进一步促进全球治理体系变革。意义①是为推动世界和平与可持续发展给出的一个可供选择的、理性可行的行动方案。②是为了推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展。实践通过实施共建“一带一路”合作倡议、发起创...