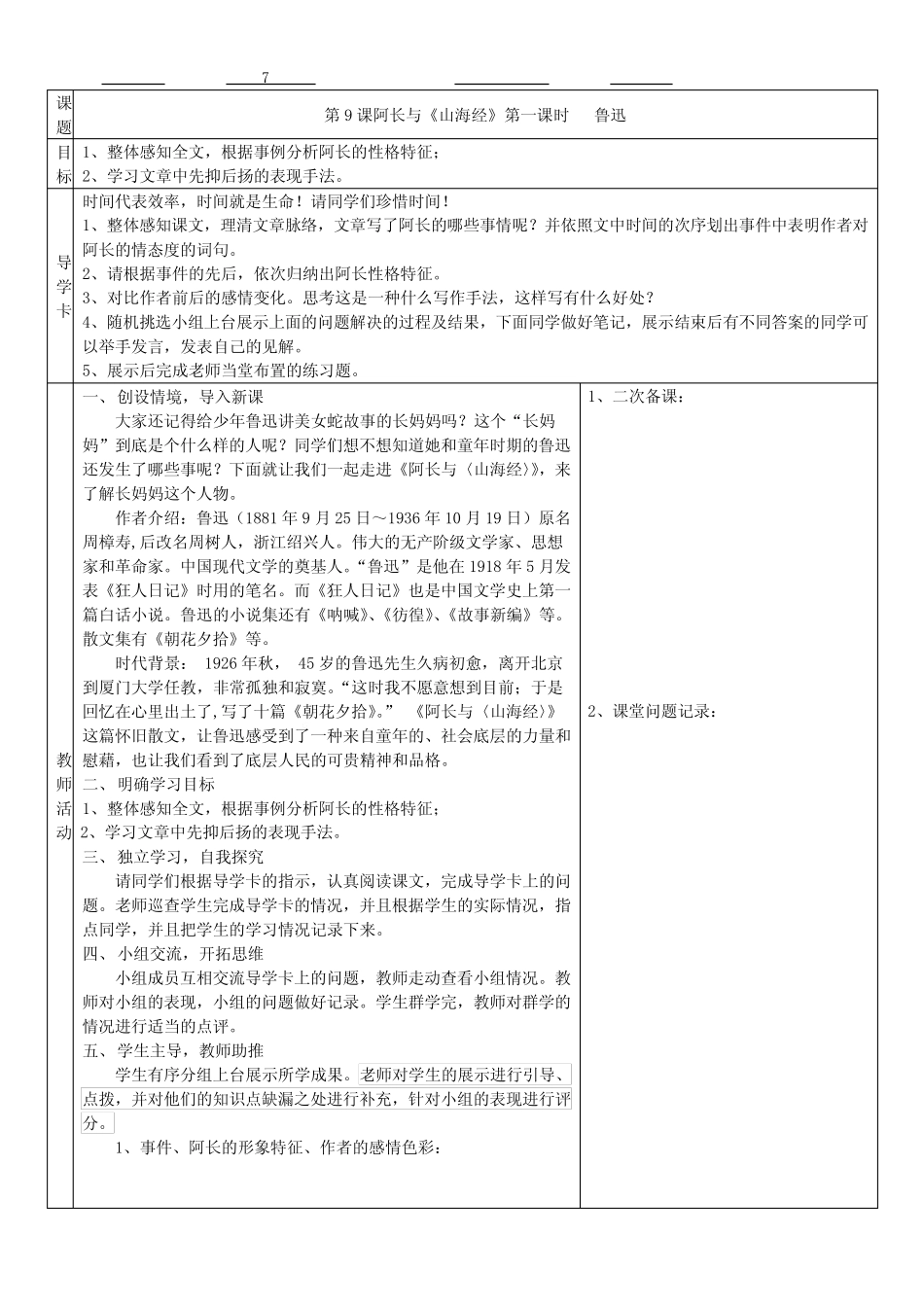

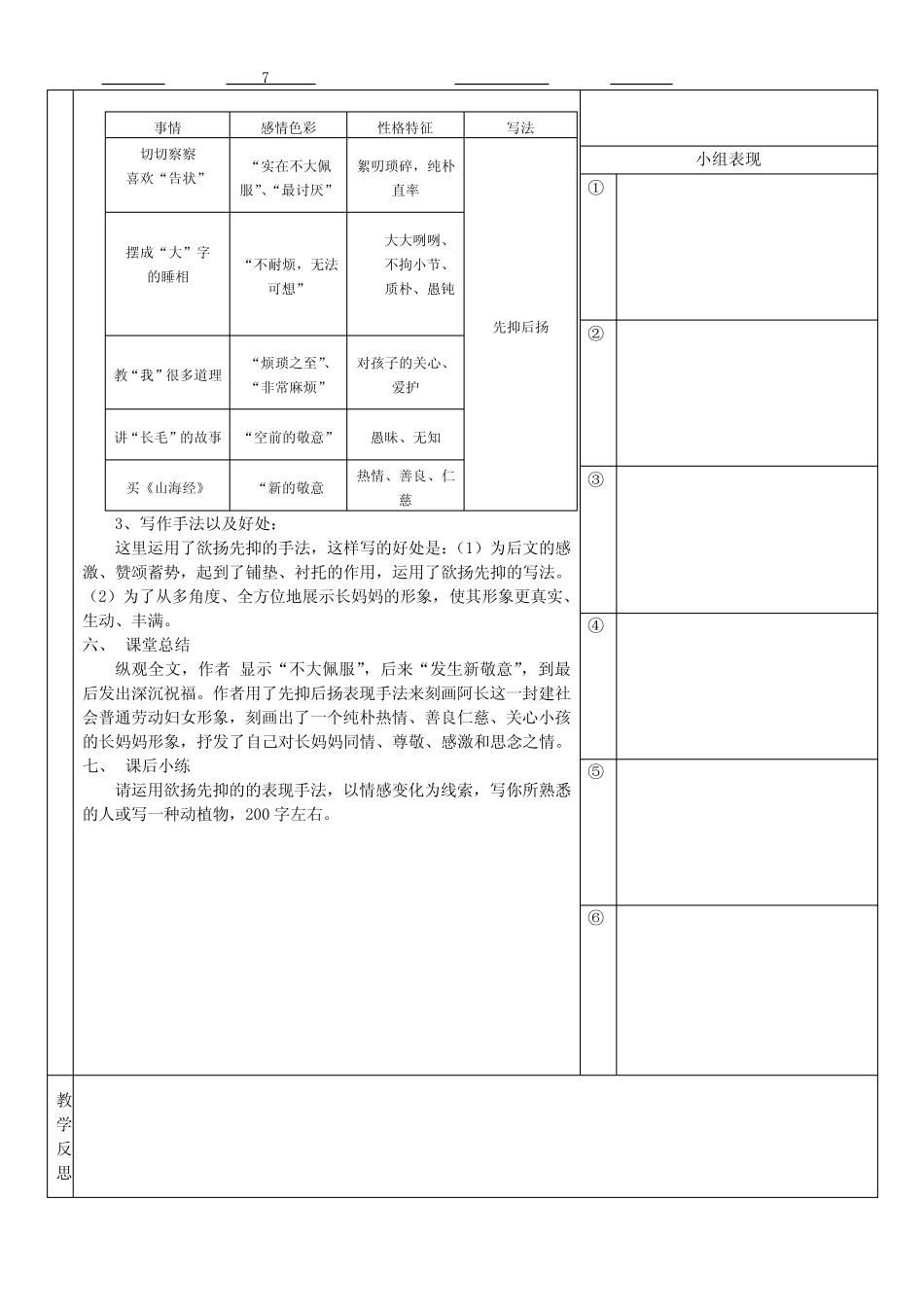

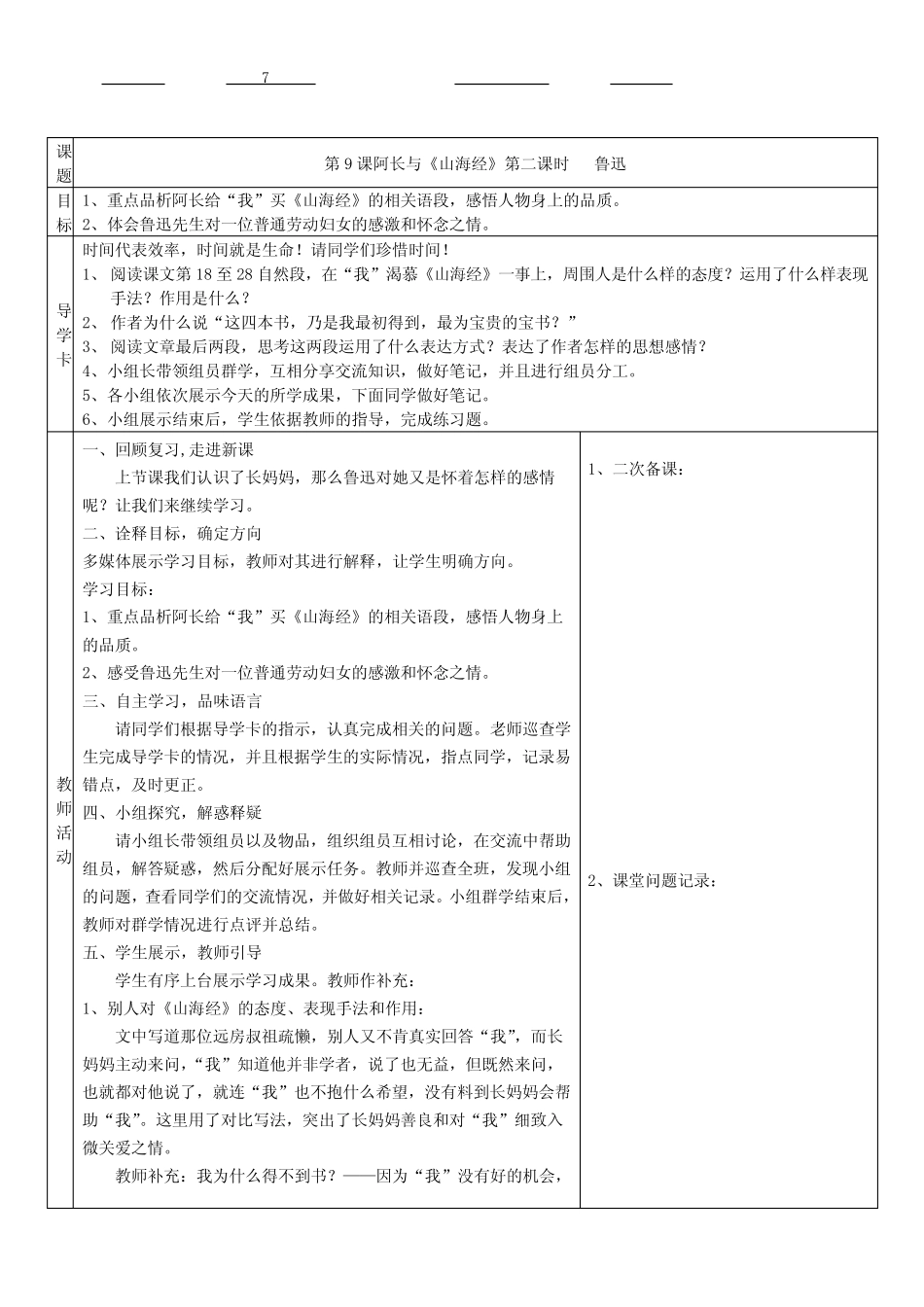

7课题第9课阿长与《山海经》第一课时鲁迅目标1、整体感知全文,根据事例分析阿长的性格特征;2、学习文章中先抑后扬的表现手法。导学卡时间代表效率,时间就是生命!请同学们珍惜时间!1、整体感知课文,理清文章脉络,文章写了阿长的哪些事情呢?并依照文中时间的次序划出事件中表明作者对阿长的情态度的词句。2、请根据事件的先后,依次归纳出阿长性格特征。3、对比作者前后的感情变化。思考这是一种什么写作手法,这样写有什么好处?4、随机挑选小组上台展示上面的问题解决的过程及结果,下面同学做好笔记,展示结束后有不同答案的同学可以举手发言,发表自己的见解。5、展示后完成老师当堂布置的练习题。教师活动一、创设情境,导入新课大家还记得给少年鲁迅讲美女蛇故事的长妈妈吗?这个“长妈妈”到底是个什么样的人呢?同学们想不想知道她和童年时期的鲁迅还发生了哪些事呢?下面就让我们一起走进《阿长与〈山海经〉》,来了解长妈妈这个人物。作者介绍:鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日)原名周樟寿,后改名周树人,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。“鲁迅”是他在1918年5月发表《狂人日记》时用的笔名。而《狂人日记》也是中国文学史上第一篇白话小说。鲁迅的小说集还有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等。散文集有《朝花夕拾》等。时代背景:1926年秋,45岁的鲁迅先生久病初愈,离开北京到厦门大学任教,非常孤独和寂寞。“这时我不愿意想到目前;于是回忆在心里出土了,写了十篇《朝花夕拾》。”《阿长与〈山海经〉》这篇怀旧散文,让鲁迅感受到了一种来自童年的、社会底层的力量和慰藉,也让我们看到了底层人民的可贵精神和品格。二、明确学习目标1、整体感知全文,根据事例分析阿长的性格特征;2、学习文章中先抑后扬的表现手法。三、独立学习,自我探究请同学们根据导学卡的指示,认真阅读课文,完成导学卡上的问题。老师巡查学生完成导学卡的情况,并且根据学生的实际情况,指点同学,并且把学生的学习情况记录下来。四、小组交流,开拓思维小组成员互相交流导学卡上的问题,教师走动查看小组情况。教师对小组的表现,小组的问题做好记录。学生群学完,教师对群学的情况进行适当的点评。五、学生主导,教师助推学生有序分组上台展示所学成果。老师对学生的展示进行引导、点拨,并对他们的知识点缺漏之处进行补充,针对小组的表现进行评分。1、事件、阿长的形象特征、作者的感情色彩:1、二次备课:2、课堂问题记录:73、写作手法以及好处:这里运用了欲扬先抑的手法,这样写的好处是:(1)为后文的感激、赞颂蓄势,起到了铺垫、衬托的作用,运用了欲扬先抑的写法。(2)为了从多角度、全方位地展示长妈妈的形象,使其形象更真实、生动、丰满。六、课堂总结纵观全文,作者显示“不大佩服”,后来“发生新敬意”,到最后发出深沉祝福。作者用了先抑后扬表现手法来刻画阿长这一封建社会普通劳动妇女形象,刻画出了一个纯朴热情、善良仁慈、关心小孩的长妈妈形象,抒发了自己对长妈妈同情、尊敬、感激和思念之情。七、课后小练请运用欲扬先抑的的表现手法,以情感变化为线索,写你所熟悉的人或写一种动植物,200字左右。事情感情色彩性格特征写法切切察察喜欢“告状”“实在不大佩服”、“最讨厌”絮叨琐碎,纯朴直率先抑后扬摆成“大”字的睡相“不耐烦,无法可想”大大咧咧、不拘小节、质朴、愚钝教“我”很多道理“烦琐之至”、“非常麻烦”对孩子的关心、爱护讲“长毛”的故事“空前的敬意”愚昧、无知买《山海经》“新的敬意热情、善良、仁慈小组表现①②③④⑤⑥教学反思7课题第9课阿长与《山海经》第二课时鲁迅目标1、重点品析阿长给“我”买《山海经》的相关语段,感悟人物身上的品质。2、体会鲁迅先生对一位普通劳动妇女的感激和怀念之情。导学卡时间代表效率,时间就是生命!请同学们珍惜时间!1、阅读课文第18至28自然段,在“我”渴慕《山海经》一事上,周围人是什么样的态度?运用了什么样表现手法?作用是什么?2、作者为什么说“这四本书,乃是我最初得到,最为宝贵的宝书?”3、阅读文章最后两段,思考...