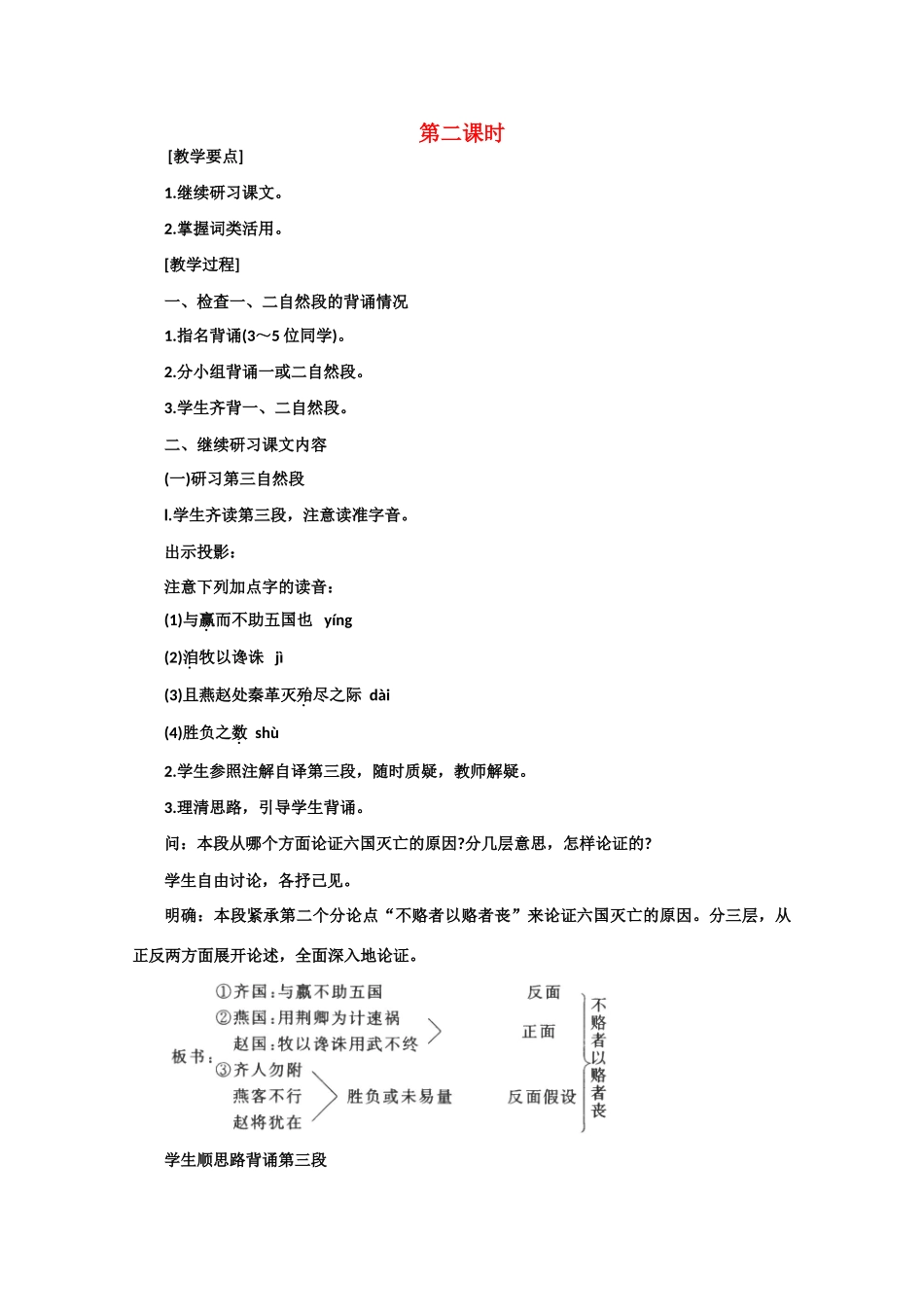

第二课时[教学要点]1.继续研习课文。2.掌握词类活用。[教学过程]一、检查一、二自然段的背诵情况1.指名背诵(3~5位同学)。2.分小组背诵一或二自然段。3.学生齐背一、二自然段。二、继续研习课文内容(一)研习第三自然段l.学生齐读第三段,注意读准字音。出示投影:注意下列加点字的读音:(1)与赢而不助五国也yíng(2)洎牧以谗诛jì(3)且燕赵处秦革灭殆尽之际dài(4)胜负之数shù2.学生参照注解自译第三段,随时质疑,教师解疑。3.理清思路,引导学生背诵。问:本段从哪个方面论证六国灭亡的原因?分几层意思,怎样论证的?学生自由讨论,各抒己见。明确:本段紧承第二个分论点“不赂者以赂者丧”来论证六国灭亡的原因。分三层,从正反两方面展开论述,全面深入地论证。学生顺思路背诵第三段(二)研习四、五自然段1.学生反复诵读四、五自然段。2.请两名同学试析这两个自然段。出示投影:注意下列句中加点词的意义和用法①礼天下之奇才:名词活用作动词,“礼遇”“以礼相待”。②并力西向:名词作状语,“向西”。③为秦人积威之所劫:为……所,表被动的一种句式。④日削月割:两个词都是名词作状语,“日日”“月月”。⑤苟以天下之大:假若,如果,连词。3.问:第四段的中心是什么?作者是如何论述的?第五段是否多余,为什么?学生分组讨论,回答,教师评价。明确:第四段的中心是论史评古。作者先承上文之末的设想抒发感慨,如六国不赂秦而抗秦,必将大有作为,行文摇曳多姿,兴味无穷;然后承上启下,又回到史实,揭开病根,重申赂秦之弊,最后借题发挥,大声疾呼,告诫为国者,对敌要以此为训,敢于斗争。第五段并非多余,是针对现实抒发感慨,指出北宋“以天下之大”而重复六国赂秦破灭之“弊”的不当,这是中心论点的引申,亦是写作的本意所在——借古讽今。提问:第五段或明或暗地作了多方面的对比,请同学说出几个来。学生自由回答明确:第五段虽没有直接展开对比,但通过文字信息可知对比是多方面的。首先是六国与秦的爵位比较(“皆诸侯”)、实力比较(“其势弱于秦。而犹有可以不赂而胜之之势”);当然。暗中说了宋与契丹、西夏的爵位比较、实力比较;其次是宋与六国的比较。以及契丹、西夏与秦的比较。4.学生背诵四、五自然段三、浅析本文的写作特色1.学生讨论。自由发言2.教师点拨:本文属史论,但并不是进行史学分析,也不是就历史写历史,而是借史立论,以古鉴今,选择一个角度,阐明自己对现实政治的主张。本文作者从历史和现实相结合的角度,依据史实抓住六国破灭“弊在赂秦”这一点来立论,针砭时弊,切中要害,表明了作者明达而深湛的政治见解。文末巧妙地联系北宋现实,点明全文主旨。语意深切,发人深省。作者对中心论点的论证。运用了例证、引证、假设论证,特别是突出地运用了对比论证,使论点鲜明,论证严密。为了使说理更为有力,作者运用了多种语言表达方式,如:引古人之名言形象说理,用“食之不得下咽”形容“秦人”的惶恐不安,用“呜呼”“悲夫”等感情强烈的嗟叹,另外,对以地事秦的憎恶,对“义不赂秦”的褒扬,对“用武不终”的惋惜,对“为国者”的痛惜之情都溢于言表,有强烈的感染力。再加上对偶、对比、引用、设问等修辞方式的运用,使文章富于变化,纵横恣肆,起伏跌宕,有雄辩的力量和充沛的气势。3.明确:①借古讽今,切中时弊②论点鲜明,论证严密③语言生动,气势充沛四、课堂练习出示投影:阅读下文,完成文后各题。齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?________。五国既丧,齐亦不免矣。________,________,能守其土,________。是故燕虽小国而后亡,________。至丹以荆卿为计,________。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,________。洎牧以谗诛,邯郸为郡,________。且燕赵处秦革灭殆尽之际可谓智力孤危战败而亡诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则________,________,当与秦相较,或未易量。1.在横线上填写课文原句。2.给画曲线的句子填上:恰当的标点。3.给下列字注音。①赂②泊④殆④谗4.解释下列加点的字。①始速祸焉()②当与秦相较()③洎牧以谗诛()④终继五国迁灭()5.文中的“三国”“刺客”...