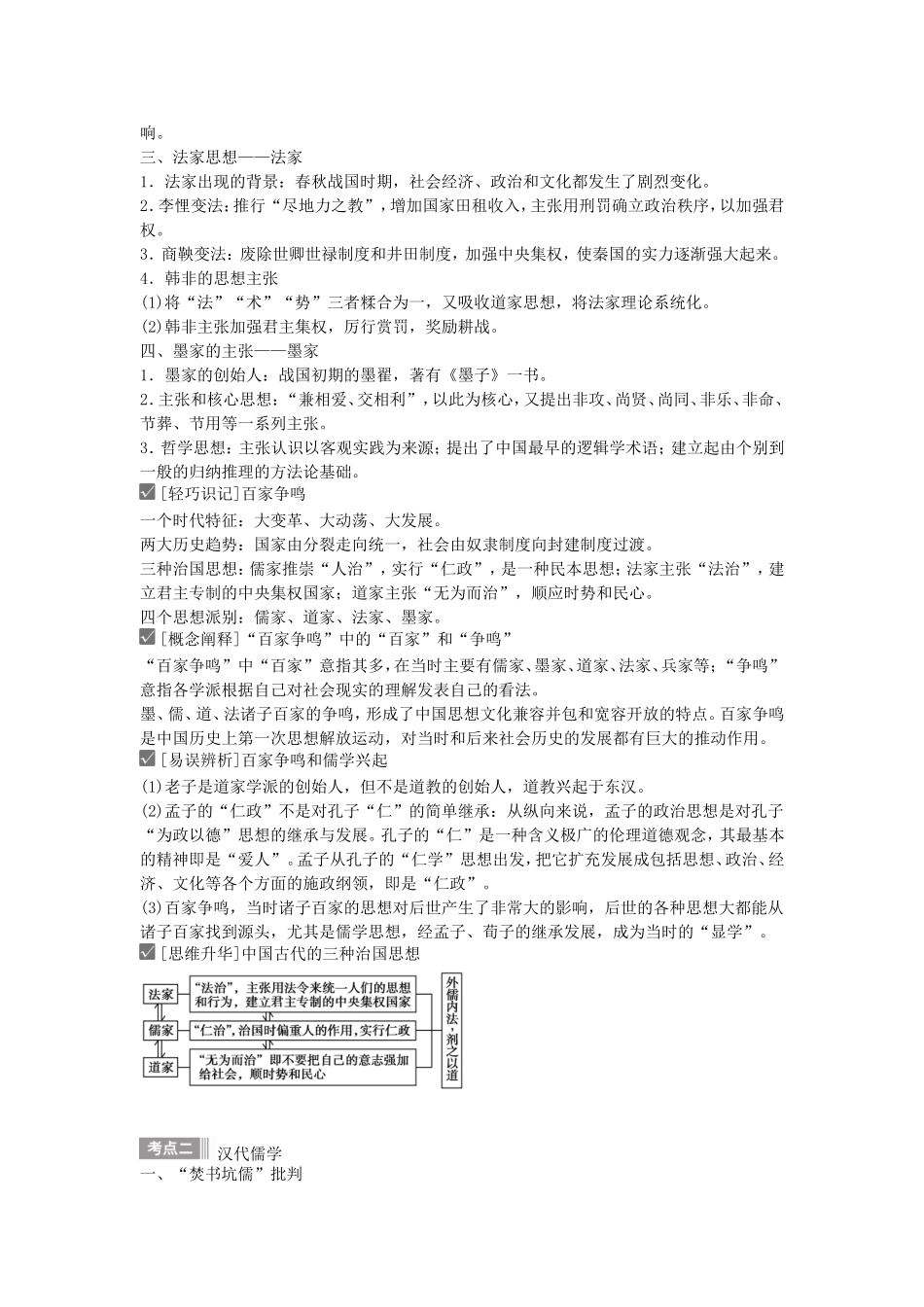

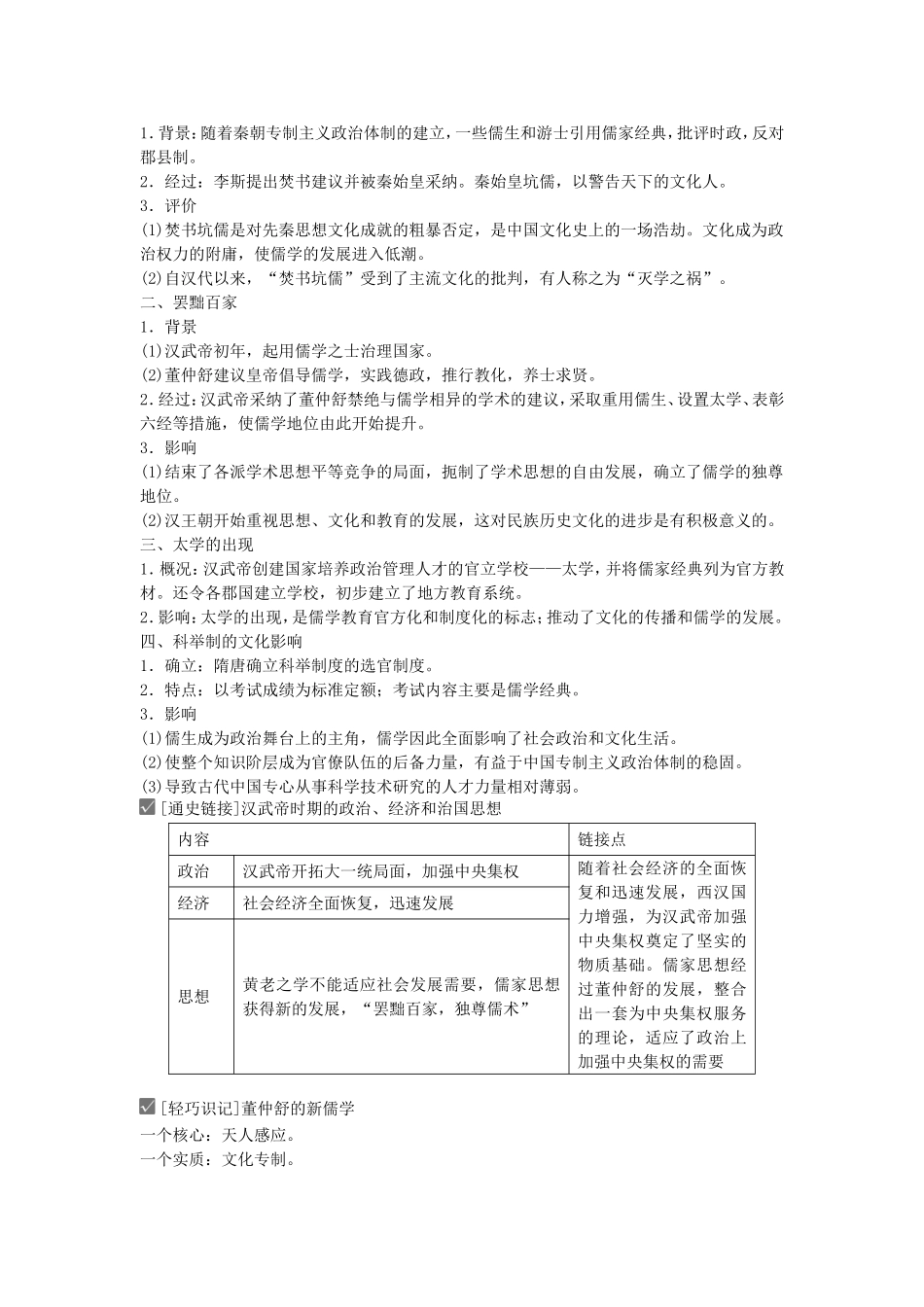

2015《金版新学案》高中历史(人民版)总复习讲义:专题十二第23讲百家争鸣和汉代儒学专题概览时期春秋战国时期汉代宋、明时期明末清初主要表现春秋时期,孔子创立儒家学派。战国时期孟子、荀子继承发展了儒家思想,与其他学派形成“百家争鸣”的局面汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家思想确立了在中国传统文化中的主流地位儒学吸收佛道思想,发展为“理学”,更加理论化和思辨化,使儒学进入了一个崭新的阶段思想家批判发展儒家思想,使中国传统文化重新焕发生机专题主旨儒家思想是中国传统文化的代表,随着社会的不断发展,儒家思想也不断地吸收新内容,兼容并蓄,不断演变,并呈现出明显的时代特色第23讲百家争鸣和汉代儒学百家争鸣一、孔子和早期儒学——儒家1.孔子的思想(1)政治上:提出了“仁”与“礼”的学说,希望统治者“克己复礼”,推行“德治”;注重政治与人事,对鬼神持敬而远之的态度。(2)教育上:开创了中国古代私人讲学之风,主张“有教无类”,注重人的全面发展。整编文献:《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。2.孟子的思想(1)发挥了孔子的“德治”思想,提倡“仁政”的学说;提出道德规范有四种。(2)提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的学说。3.荀子的思想(1)在天人关系上:一方面强调“天行有常”,另一方面,又提出了“制天命而用之”的重要思想。(2)关于“礼”的思想:认为学习的最高目标是把握“礼”。二、老庄之学——道家1.老子的思想(1)认为“道”是世界的根本。指出事物具有向相反的方面转化的规律。(2)老子的理想社会是“小国寡民”的社会,他的思想通过《老子》一书流传下来。2.庄子的思想(1)提出了“齐物”的观点:认为万物没有界限和差别。(2)老庄崇尚自然,其主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响。三、法家思想——法家1.法家出现的背景:春秋战国时期,社会经济、政治和文化都发生了剧烈变化。2.李悝变法:推行“尽地力之教”,增加国家田租收入,主张用刑罚确立政治秩序,以加强君权。3.商鞅变法:废除世卿世禄制度和井田制度,加强中央集权,使秦国的实力逐渐强大起来。4.韩非的思想主张(1)将“法”“术”“势”三者糅合为一,又吸收道家思想,将法家理论系统化。(2)韩非主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励耕战。四、墨家的主张——墨家1.墨家的创始人:战国初期的墨翟,著有《墨子》一书。2.主张和核心思想:“兼相爱、交相利”,以此为核心,又提出非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用等一系列主张。3.哲学思想:主张认识以客观实践为来源;提出了中国最早的逻辑学术语;建立起由个别到一般的归纳推理的方法论基础。[轻巧识记]百家争鸣一个时代特征:大变革、大动荡、大发展。两大历史趋势:国家由分裂走向统一,社会由奴隶制度向封建制度过渡。三种治国思想:儒家推崇“人治”,实行“仁政”,是一种民本思想;法家主张“法治”,建立君主专制的中央集权国家;道家主张“无为而治”,顺应时势和民心。四个思想派别:儒家、道家、法家、墨家。[概念阐释]“百家争鸣”中的“百家”和“争鸣”“百家争鸣”中“百家”意指其多,在当时主要有儒家、墨家、道家、法家、兵家等;“争鸣”意指各学派根据自己对社会现实的理解发表自己的看法。墨、儒、道、法诸子百家的争鸣,形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展都有巨大的推动作用。[易误辨析]百家争鸣和儒学兴起(1)老子是道家学派的创始人,但不是道教的创始人,道教兴起于东汉。(2)孟子的“仁政”不是对孔子“仁”的简单继承:从纵向来说,孟子的政治思想是对孔子“为政以德”思想的继承与发展。孔子的“仁”是一种含义极广的伦理道德观念,其最基本的精神即是“爱人”。孟子从孔子的“仁学”思想出发,把它扩充发展成包括思想、政治、经济、文化等各个方面的施政纲领,即是“仁政”。(3)百家争鸣,当时诸子百家的思想对后世产生了非常大的影响,后世的各种思想大都能从诸子百家找到源头,尤其是儒学思想,经孟子、荀子的继承发展,成...