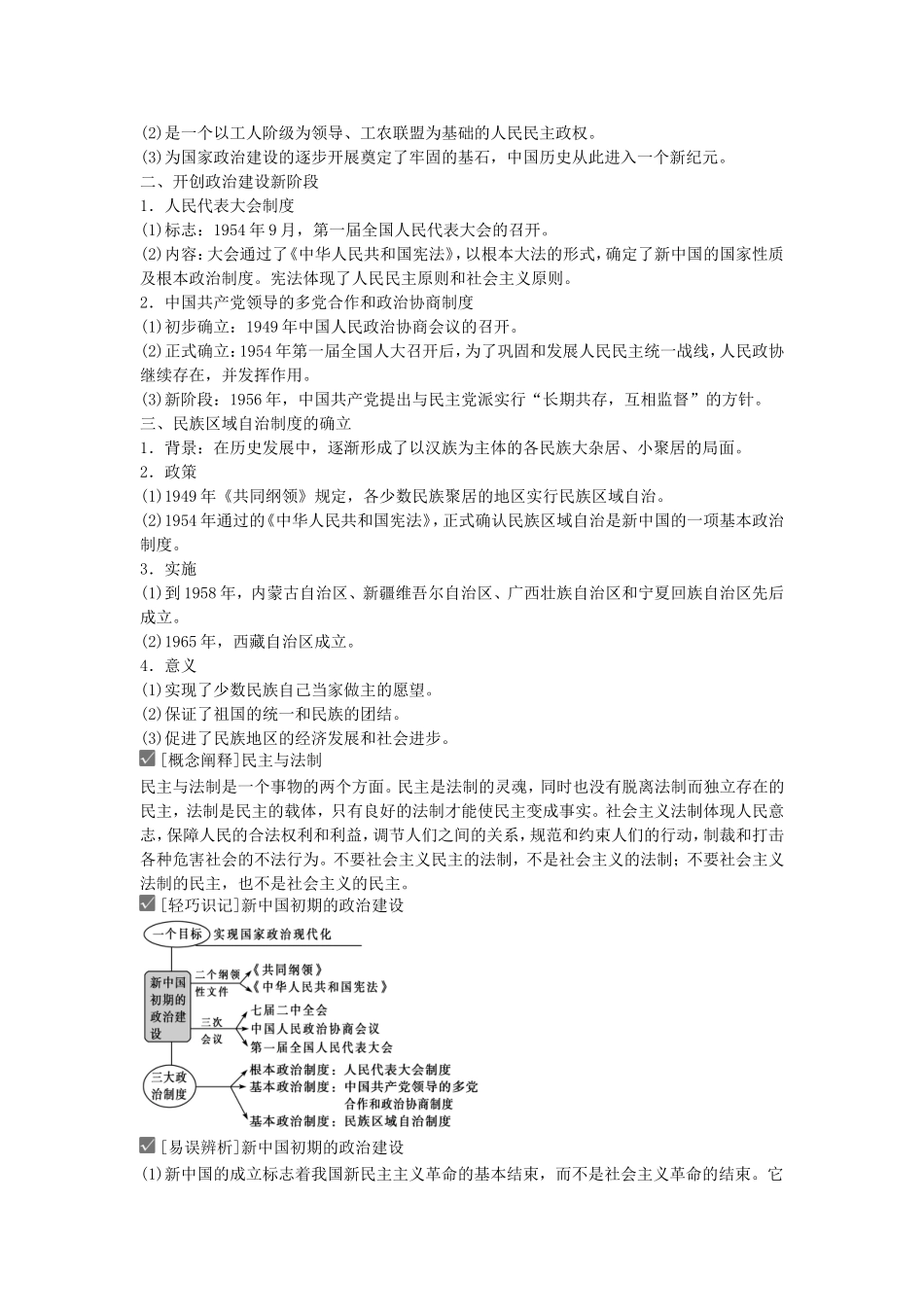

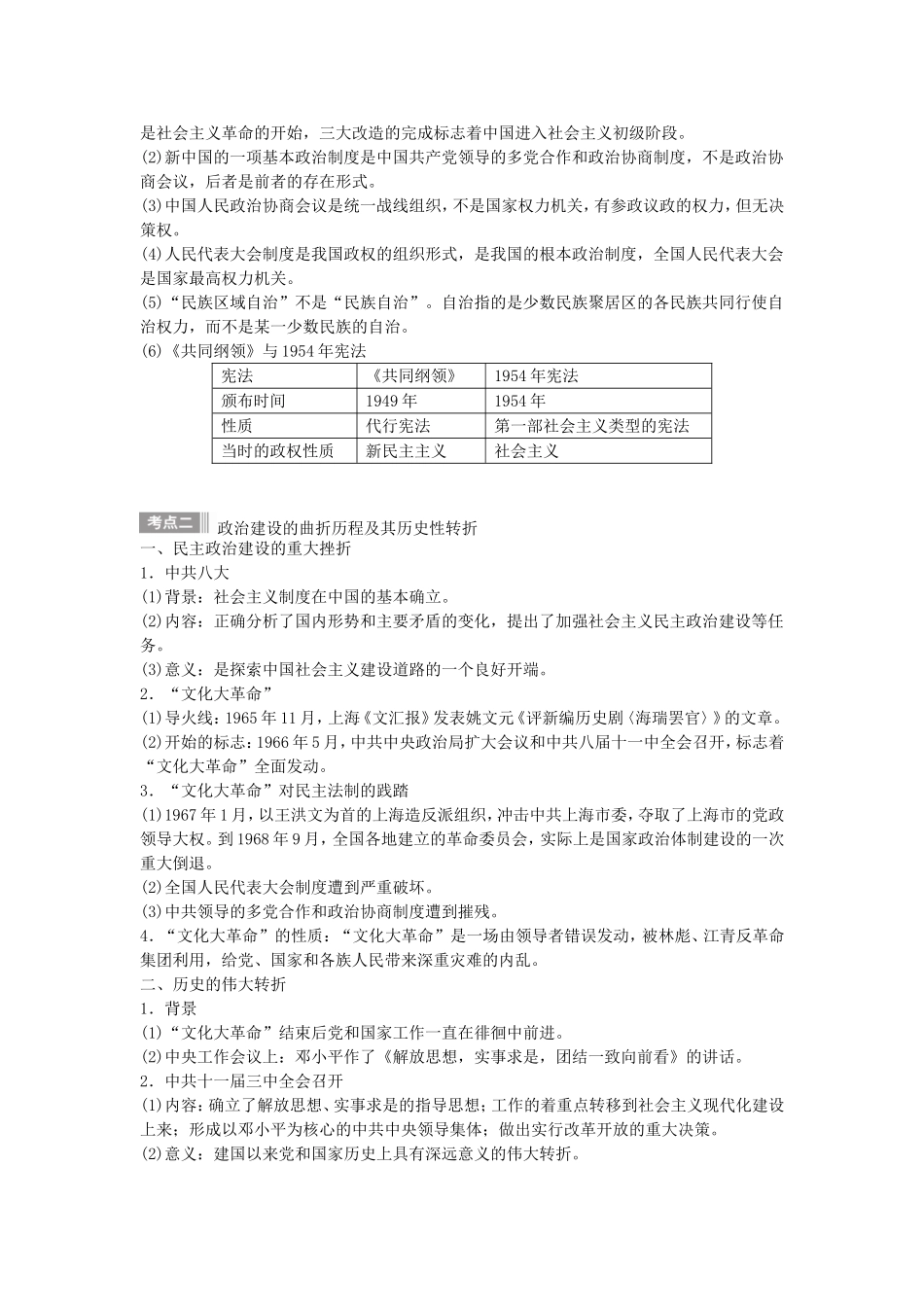

2015《金版新学案》高中历史(人民版)总复习讲义:第6讲现代中国的政治建设与祖国统一第一部分专题三现代中国的政治建设与祖国统一及对外关系[教师用书]专题概览方面新中国的政治建设“一国两制”的伟大构想及其实践现代中国的外交关系主要表现(1)新中国成立为国家政治建设奠定了基础,并构建了中国社会主义民主政治的基本框架。三大改造完成,社会主义制度确立(2)“文化大革命”期间,国家的民主政治建设遭到严重破坏(3)中共十一届三中全会后,依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略、国家的民主政治建设步入健康发展的轨道(1)“一国两制”的伟大构想,为实现祖国的完全统一奠定了坚实基础(2)中国香港、澳门的回归丰富了“一国两制”的理论和实践,也为解决台湾问题开创了光明的前景(1)新中国成立初期在两大阵营对峙中坚定站在社会主义阵营一边,奉行独立自主的外交政策(2)20世纪50年代,中国政府提出和平共处五项原则(3)20世纪70年代,中国外交取得重大突破(4)改革开放后,中国争取发展与所有国家的外交关系,积极参与联合国的维和活动专题主旨新中国政治建设经历了确立、曲折发展和完善的历程,充分体现了我国民主政治建设不断进步;新中国的外交历程充分展示了我国综合国力的不断增强;香港、澳门回归使祖国统一大业迈出重要一步新中国初期的政治建设一、中国人民站起来了1.历史条件(1)军事上:人民解放战争的胜利发展。(2)思想上:中国共产党七届二中全会召开,确立了党的工作重心的转移,党的基本政策及总任务。(3)组织上:1949年9月,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》等文件。2.标志:1949年10月1日,开国大典宣告中华人民共和国成立。3.意义(1)结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史,使中国成为真正具有独立主权的国家。(2)是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权。(3)为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石,中国历史从此进入一个新纪元。二、开创政治建设新阶段1.人民代表大会制度(1)标志:1954年9月,第一届全国人民代表大会的召开。(2)内容:大会通过了《中华人民共和国宪法》,以根本大法的形式,确定了新中国的国家性质及根本政治制度。宪法体现了人民民主原则和社会主义原则。2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(1)初步确立:1949年中国人民政治协商会议的召开。(2)正式确立:1954年第一届全国人大召开后,为了巩固和发展人民民主统一战线,人民政协继续存在,并发挥作用。(3)新阶段:1956年,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。三、民族区域自治制度的确立1.背景:在历史发展中,逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的局面。2.政策(1)1949年《共同纲领》规定,各少数民族聚居的地区实行民族区域自治。(2)1954年通过的《中华人民共和国宪法》,正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。3.实施(1)到1958年,内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区和宁夏回族自治区先后成立。(2)1965年,西藏自治区成立。4.意义(1)实现了少数民族自己当家做主的愿望。(2)保证了祖国的统一和民族的团结。(3)促进了民族地区的经济发展和社会进步。[概念阐释]民主与法制民主与法制是一个事物的两个方面。民主是法制的灵魂,同时也没有脱离法制而独立存在的民主,法制是民主的载体,只有良好的法制才能使民主变成事实。社会主义法制体现人民意志,保障人民的合法权利和利益,调节人们之间的关系,规范和约束人们的行动,制裁和打击各种危害社会的不法行为。不要社会主义民主的法制,不是社会主义的法制;不要社会主义法制的民主,也不是社会主义的民主。[轻巧识记]新中国初期的政治建设[易误辨析]新中国初期的政治建设(1)新中国的成立标志着我国新民主主义革命的基本结束,而不是社会主义革命的结束。它是社会主义革命的开始,三大改造的完成标志着中国进入社会主义初级阶段。(2)新中国的一项基本政治制度是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不是政治协商会议,后者是前者的存在形式。(3)中国人民政治协商会议是统一战线组织,不是国...