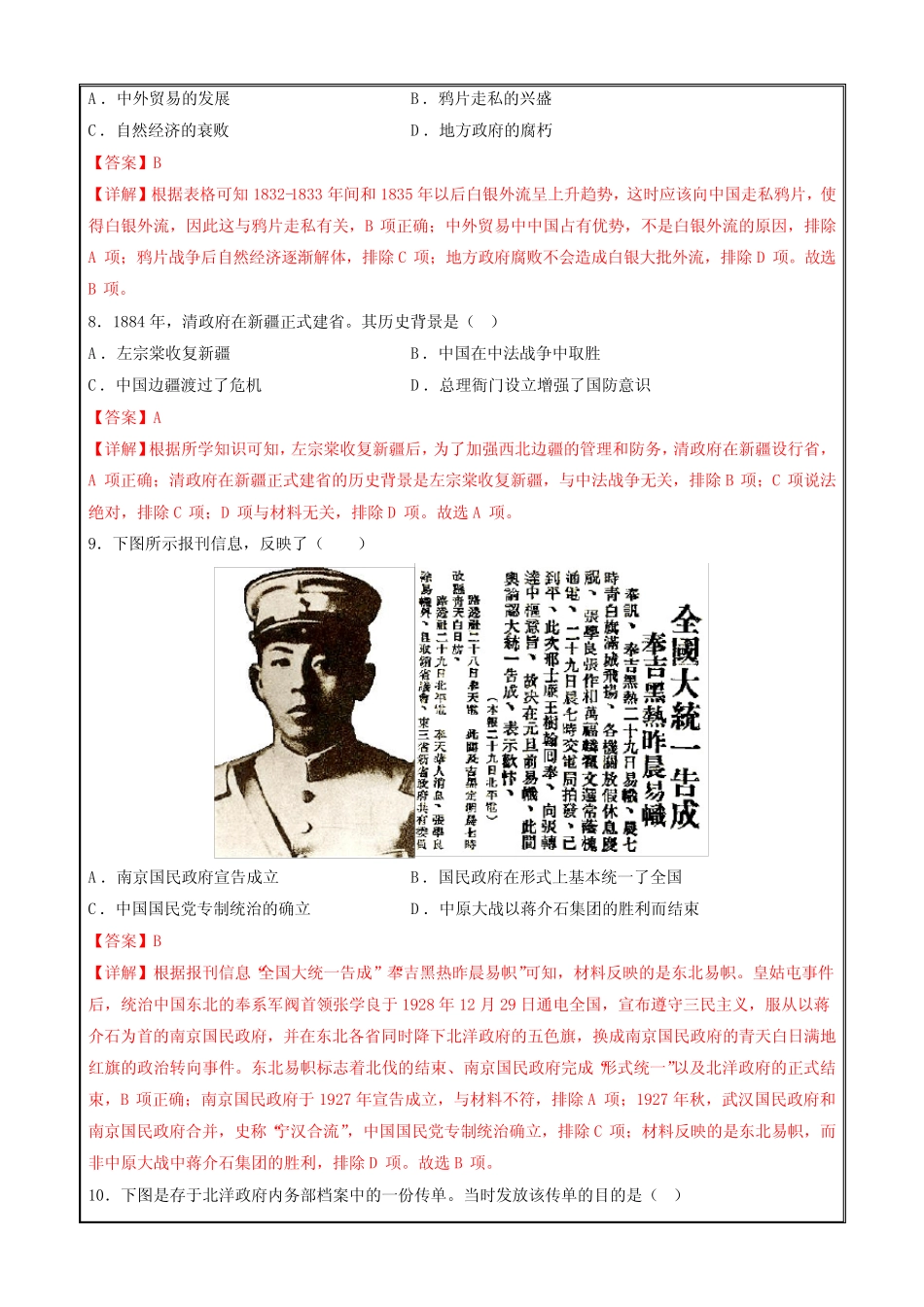

2023年1月福建省普通高中学业水平合格性考试历史仿真模拟试卷B(考试时间:70分钟;满分:100分)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.考生注意:1.答题前,考生务必将自己的考生号、姓名填写在试题卷、答题卡上.考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“考生号、姓名”与考生本人考生号、姓名是否一致.2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号.第Ⅱ卷用黑色字迹签字笔在答题卡上作答.在试题卷上作答,答案无效.3.考试结束,监考员将试题卷和答题卡一并收回.第Ⅰ卷(选择题60分)一、选择题(本大题有30小题,每小题2分,共60分.每小题只有一个选项符合题意)1.考古学家发现在殷墟出土的大批龟甲、兽骨上刻有文字。这些文字被称为甲骨文,主要是商人刻写的占卜记录。通过甲骨文我们可以了解()A.早期国家的特征B.私有制的起源C.母系氏族的状况D.分封制的瓦解【答案】A【详解】殷墟出土的甲骨文有助于我们了解商代的社会发展状况,包括早期国家的特征,A项正确;私有制起源于原始社会末期,排除B项;商代不属于母系氏族社会,排除C项;分封制在春秋战国时期瓦解,排除D项。故选A项。2.下列关于战国时代的历史特征。表述不正确的是()A.铁犁牛耕出现的推广B.变法运动成为时代潮流C.百家争鸣的局面形成D.统一的封建集权国家建立【答案】D【详解】战国时期国家处于分裂局面,秦灭亡六国,建立了第一个统一的封建集权国家,D项符合题意,选择D项;战国时期,冶铁技术出现,铁制农具广泛使用,牛耕也得到推广,A项不符合题意,排除A项;战国兼并战争日益剧烈,为了富国强兵,各国努力提高统治效率,在这样的背景下,变法运动成为战国时期的一股潮流,B项不符合题意,排除B项;战国时期,学术下移,士阶级崛起,众多学说、学派各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面,C项不符合题意,排除C项。故选D项。3.为配合对匈奴的战争,汉武帝派张骞出使西域。这一举措产生的主要影响是()A.增强了西汉实力B.密切了西域与中原的联系C.解除了匈奴的威胁D.加强了与欧洲和北非的政治交往【答案】B【详解】根据所学知识可知,汉武帝派张骞出使西域,密切了西域与中原的联系,促进了经济文化的交流,B项正确;张骞出使西域的主要影响是密切西域与中原的联系,ACD项不符合史实,排除ACD项。故选B项。4.李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,反映了西晋末年中原动乱、人口南迁的情况。当时人口南迁产生的主要影响是()A.破坏了南方环境和农业发展B.加剧了南北矛盾和割据状态C.完成了经济和政治重心的南移D.促进了江南的开发和民族交融【答案】D【详解】通过阅读李白的诗句,结合所学知识可知,西晋末年,北方少数民族内迁、中原动乱,引发了大量中原人口的南迁,北民南迁产生的主要影响是,促进了江南的开发和民族交融,D项正确;北民南迁促进而非破坏了南方农业发展,排除A项;加剧南北矛盾和割据状态并非中原居民南迁的主要影响,排除B项;魏晋时期,经济重心的南移尚未开始,排除C项。故选D项。5.从两汉至隋唐,约有五千多卷佛经被译为汉文。中国古代学者往往以儒道学说和人们易于理解的概念来翻译和讲解佛经,如“道”“心”“理”“本无”。它们成为佛教与儒道等中国文化融汇的重要概念。这反映了()A.佛教渐趋本土化B.儒学正统地位受到挑战C.儒学吸收佛道思想D.佛教的发展受到了遏制【答案】A【详解】中国古代学者以儒道学说来翻译和讲解佛经,使佛教与中国传统文化的融合,反映了佛教渐趋本土化,A项正确;从两汉至隋唐,儒家思想一直是中国的正统思想,排除B项;材料反映的是佛教思想与中国传统文化的融合,并非强调儒学吸收佛道思想,排除C项;材料无法体现佛教的发展受到了遏制,排除D项。故选A项。6.明清时期,我国社会经济发展呈现出新现象,具体表现有()A.开始出现纸币——交子B.大都成为当时北方最大的经济中心C.经济重心南移最终实现D.一些地方形成实力雄厚的商人群体【答案】D...