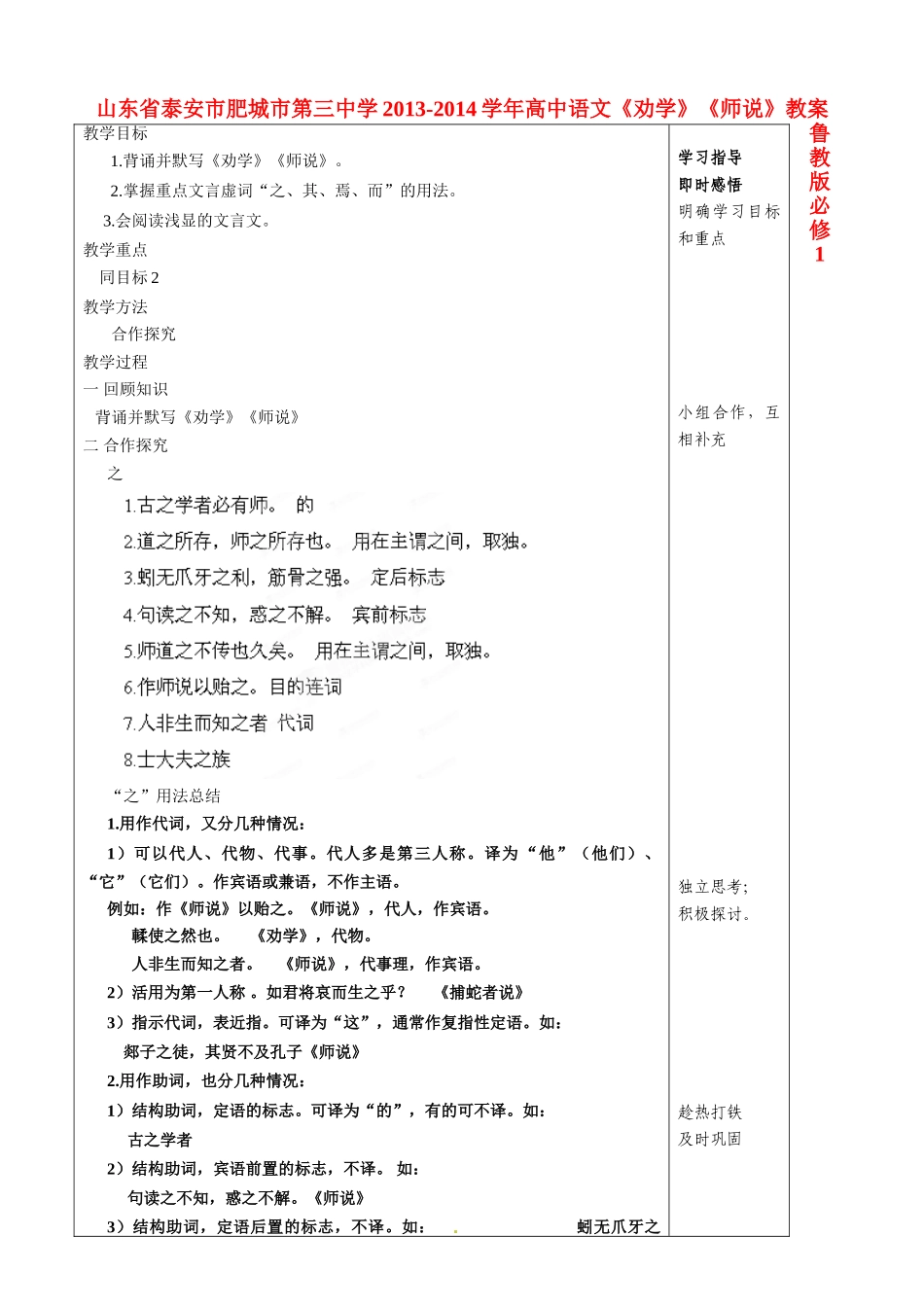

山东省泰安市肥城市第三中学2013-2014学年高中语文《劝学》《师说》教案鲁教版必修1教学目标1.背诵并默写《劝学》《师说》。2.掌握重点文言虚词“之、其、焉、而”的用法。3.会阅读浅显的文言文。教学重点同目标2教学方法合作探究教学过程一回顾知识背诵并默写《劝学》《师说》二合作探究之“之”用法总结1.用作代词,又分几种情况:1)可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为“他”(他们)、“它”(它们)。作宾语或兼语,不作主语。例如:作《师说》以贻之。《师说》,代人,作宾语。輮使之然也。《劝学》,代物。人非生而知之者。《师说》,代事理,作宾语。2)活用为第一人称。如君将哀而生之乎?《捕蛇者说》3)指示代词,表近指。可译为“这”,通常作复指性定语。如:郯子之徒,其贤不及孔子《师说》2.用作助词,也分几种情况:1)结构助词,定语的标志。可译为“的”,有的可不译。如:古之学者2)结构助词,宾语前置的标志,不译。如:句读之不知,惑之不解。《师说》3)结构助词,定语后置的标志,不译。如:蚓无爪牙之学习指导即时感悟明确学习目标和重点小组合作,互相补充[来源:学科网ZXXK]独立思考;积极探讨。趁热打铁及时巩固利,筋骨之强《劝学》4)结构助词。当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。如:孤之有孔明,犹鱼之有水也。《隆中对》5)音节助词,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。如:顷之,烟炎张天。《赤壁之战》3.动词,译为“到、往”,如:辘辘远听,杳不知其所之也《阿房宫赋》其1、惑而不从师,其为惑也,终不解矣。指示代词,那些2、生乎吾前,其闻道也固先乎吾。他3、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?大概,表揣测4、今其智乃反不能及,其可怪也欤?语气副词,表揣测5、授之书而习其句读者。他们6、爱其子,择师而教之。他们的“其”的用法总结1.用作代词,又分几种情况:1)第三人称代词。可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”,“它的”(包括复数)。如:郯子之徒,其贤不及孔子。2)第三人称代词。一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语。应译“他”“它”(包括复数)不加“的”。如:其闻道也固先乎吾3)活用为第一人称或第二人称。可用作定语或小主语,视句意译为“我的”或“我(自己)”;“你的”或“你”。如:而余亦悔其随之不得极夫游之乐也(自己)4)指示代词,一般表远指。可译为“那”“那个”“那些”“那里”。惑而不从师,其为惑也终不解矣5)指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。如:于乱石间择其一二扣之。2.用作语气副词。放在句首或句中,表示揣测、反诘、婉商、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”“难道”“怎么”“还是”“可要”等,或省去。例如:其皆出于此乎?《师说》表揣测。其孰能讥之乎?《游褒禅山记》表反诘。汝其还也!(《烛之武退秦师》表婉商。)尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》表期望。)学习知识的过程中,要汲取精神食粮。。学以致用,提高解决问题的能力。[来源:Z,xx,k.Com]认真研读,积累素材焉1.积土成山,风雨兴焉于此兼词2.积水成渊,蛟龙生焉于此兼词3.积善成德,而神明自得,圣心备焉语气助词4.犹且从师而问焉代词5.或师焉,或否焉语气词6.于其身也,则耻师焉,惑矣语气词7、三人行,必有我师焉。兼词8、且焉置土石?哪里9、塞翁失马,焉知非福?怎么“焉”的用法总结A动词加焉1、句末语气词:积善成德,而神明自得,圣心备焉于其身也,则耻师焉2、代词,代动作对象,宾语:犹且从师而问焉3、兼词,于之(次、是),翻译时要倒装:积土成山,风雨兴焉三人行,必有我师焉。B焉置前,放疑问句中,译为“怎么”“哪里”“什么”“而”的用法总结1)表示并列关系。词形相同,顺序可换。如:蟹六跪而二螯,《劝学》2)表示承接关系(顺承)。有先后顺序,不能换。如:置之地,拔剑撞而破之。《鸿门宴》3)表示递进关系。可译为“并且”或“而且”。如:君子博学而日参省乎己。《劝学》4)表示转折关系。...