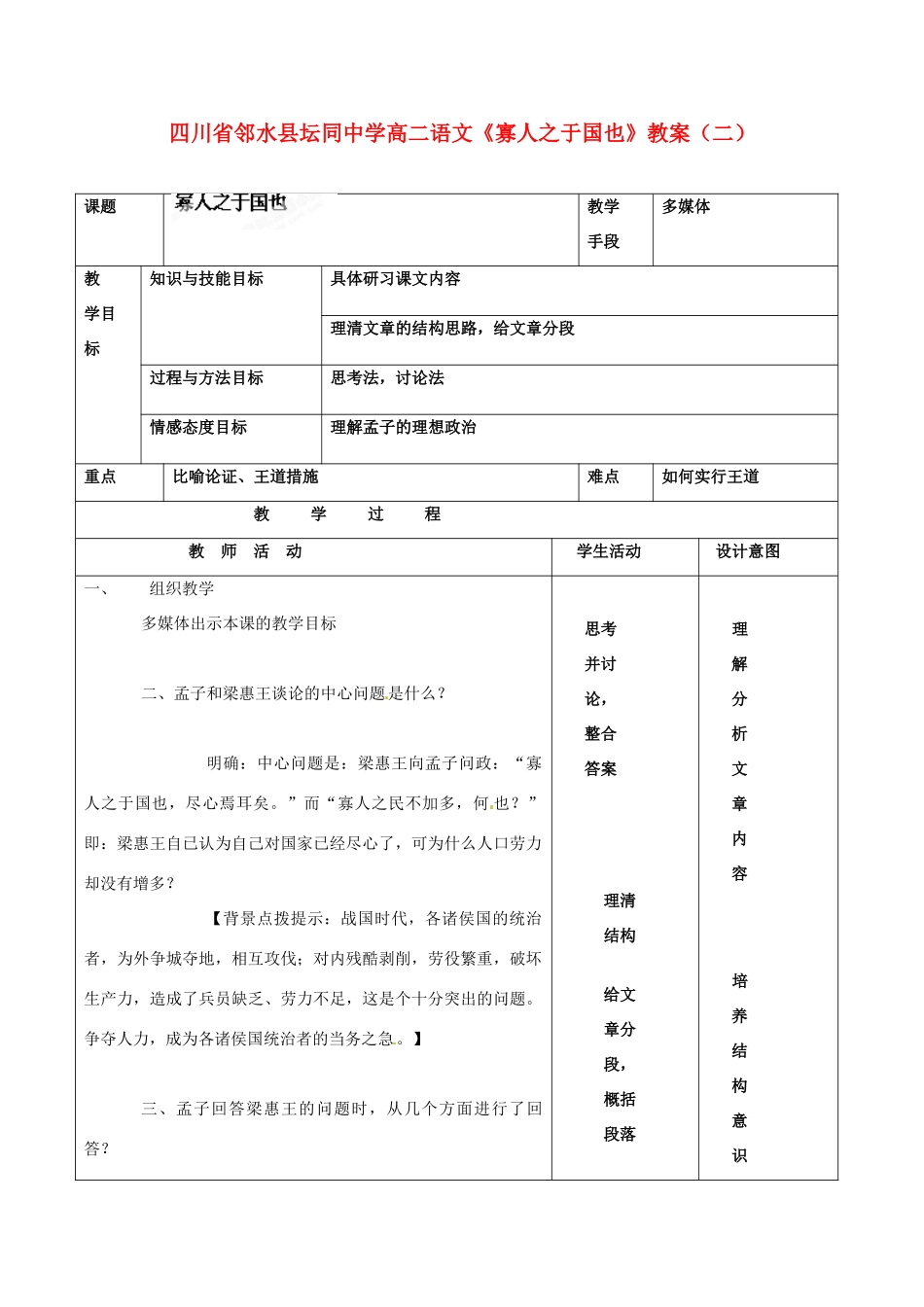

四川省邻水县坛同中学高二语文《寡人之于国也》教案(二)课题教学手段多媒体教学目标知识与技能目标具体研习课文内容理清文章的结构思路,给文章分段过程与方法目标思考法,讨论法情感态度目标理解孟子的理想政治重点比喻论证、王道措施难点如何实行王道教学过程教师活动学生活动设计意图一、组织教学多媒体出示本课的教学目标二、孟子和梁惠王谈论的中心问题是什么?明确:中心问题是:梁惠王向孟子问政:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。”而“寡人之民不加多,何也?”即:梁惠王自已认为自己对国家已经尽心了,可为什么人口劳力却没有增多?【背景点拨提示:战国时代,各诸侯国的统治者,为外争城夺地,相互攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力,造成了兵员缺乏、劳力不足,这是个十分突出的问题。争夺人力,成为各诸侯国统治者的当务之急。】三、孟子回答梁惠王的问题时,从几个方面进行了回答?思考并讨论,整合答案理清结构给文章分段,概括段落理解分析文章内容培养结构意识从两方面回答了梁惠王的的问题。首先指出“民不加多”问题的症结(原因):梁惠王移民移粟的措施与邻国并无本质区别,指望人口劳力比邻国多是不可能的。然后向梁惠王推行自己的仁政主张使“民加多”的措施:舍霸道而就王道,去虐政而行仁政,终会使天下归服。四、给文章划分段落层次1.指出连接全文层次的三个关键句。寡人之民不加多,何也?则无望民之多于邻国也。斯天下之民至焉2.水到渠成,小结段落层次,全文可分为三个部分:第一部分(第一段):问政:梁惠王为自己“尽心于国”,而“民不加多”提出疑问。第二部分(第二、三、四段):议政:民不加多的原因:孟子用“五十步笑百步”的比喻,揭示梁惠王做法实际上与邻国没有本质的区别,指望人口劳力比邻国多是不可能的。第三部分(第五段至第七段):议政:民加多的措施:舍霸道而就王道,去虐政而行仁政,终会使天下归服。五、引导学生重点讨论以下问题:大意筛选信息勾划王道措施理解思考概括归纳完成作业认识并理解孟子的仁政思想写作特色1.“五十步笑百步”的比喻说明了什么道理?明确:孟子以临阵脱逃为喻,“或百步而后止,或五十步后止,以五十步笑百步,则何如”风趣地说明,魏国的政策和邻国的相差无几,虽然在数量上有区别,但在本质上是一样的——都是逃跑。梁惠王尽管给了百姓一点小恩小惠,但他发动战争,欺压黎民,在压榨人民这点上,跟别国的暴君没有本质的差别,本质上讲都是虐民暴政,所以不必希望民之多于邻国。本体和喻体的贴切,使孟子的比喻充满了逻辑的力量。这则寓言告诉我们,看事情要看本质,不要被表面现象所迷惑。2.怎样才能做到王道?明确:不违农时,数罟不入洿池,斧斤以时入山林。五亩之宅,树之以桑。鸡豚狗彘之畜,无失其时。百亩之田,勿夺其时。谨庠序之教,申之以孝悌之义。4.小结课文中孟子的理想政治明确:课文中孟子的理想政治有两层:①仁政之初,实行保民政策:不违农时,保护鱼类,按时砍伐,使民有其食。②行政之成,实行教民政策:鼓励养蚕,繁兴六畜,生产粮食,兴办教育,使民养成高尚道德。5.小结文章中表现出的孟子的思想与主张首先,孟子是反对诸侯间的无休无止的相互征战的。其次,孟子认为应该让利于民,让民众有得以休养生息的机会。第三,孟子还非常重视教化,提出了“谨庠序”的主张。六、归纳文章主旨文章阐述了统治者想要使民加多应持有的态度:不找客观原因,而应反省自己,清除虐政,施行仁政。七、总结本文的特点。《孟子》是对话体论辩文,注意文字的形象性和感染力,特色鲜明。①巧设譬喻,迂回曲折。谈问题先把主旨藏起来,从侧面、反面、外围入手,逐渐引向本题。如本意要讲实行仁政,却先以战役喻,从反面入手,使梁惠王不知不觉中跟着他走。这样,文章如曲径探幽,引人入胜;文势则波澜起伏,毫无板滞。②逻辑谨严,层层深入。表面看来,文章铺张扬厉,散漫无纪,实则逻辑清晰,段落分明,层次井然。如先提出问题,再分析原因,后述措施,王道之始,王道之实,实行仁政,均是层层深入、环环相扣。③词丰笔活,理足气盛。善用贴切的比喻、有力的铺排,考究用词,讲...