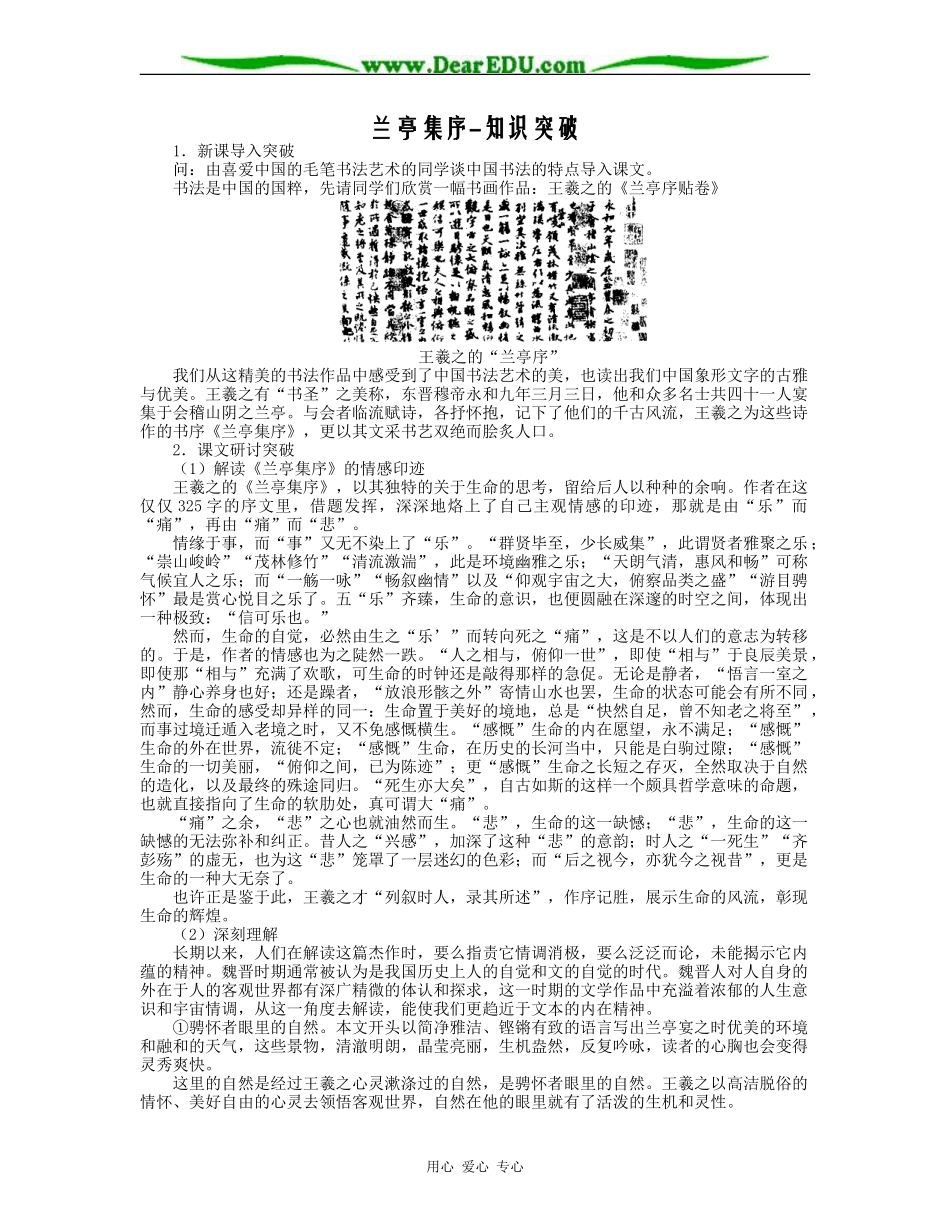

兰亭集序-知识突破1.新课导入突破问:由喜爱中国的毛笔书法艺术的同学谈中国书法的特点导入课文。书法是中国的国粹,先请同学们欣赏一幅书画作品:王羲之的《兰亭序贴卷》王羲之的“兰亭序”我们从这精美的书法作品中感受到了中国书法艺术的美,也读出我们中国象形文字的古雅与优美。王羲之有“书圣”之美称,东晋穆帝永和九年三月三日,他和众多名士共四十一人宴集于会稽山阴之兰亭。与会者临流赋诗,各抒怀抱,记下了他们的千古风流,王羲之为这些诗作的书序《兰亭集序》,更以其文采书艺双绝而脍炙人口。2.课文研讨突破(1)解读《兰亭集序》的情感印迹王羲之的《兰亭集序》,以其独特的关于生命的思考,留给后人以种种的余响。作者在这仅仅325字的序文里,借题发挥,深深地烙上了自己主观情感的印迹,那就是由“乐”而“痛”,再由“痛”而“悲”。情缘于事,而“事”又无不染上了“乐”。“群贤毕至,少长威集”,此谓贤者雅聚之乐;“崇山峻岭”“茂林修竹”“清流激湍”,此是环境幽雅之乐;“天朗气清,惠风和畅”可称气候宜人之乐;而“一觞一咏”“畅叙幽情”以及“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”“游目骋怀”最是赏心悦目之乐了。五“乐”齐臻,生命的意识,也便圆融在深邃的时空之间,体现出一种极致:“信可乐也。”然而,生命的自觉,必然由生之“乐’”而转向死之“痛”,这是不以人们的意志为转移的。于是,作者的情感也为之陡然一跌。“人之相与,俯仰一世”,即使“相与”于良辰美景,即使那“相与”充满了欢歌,可生命的时钟还是敲得那样的急促。无论是静者,“悟言一室之内”静心养身也好;还是躁者,“放浪形骸之外”寄情山水也罢,生命的状态可能会有所不同,然而,生命的感受却异样的同一:生命置于美好的境地,总是“快然自足,曾不知老之将至”,而事过境迁遁入老境之时,又不免感慨横生。“感慨”生命的内在愿望,永不满足;“感慨”生命的外在世界,流徙不定;“感慨”生命,在历史的长河当中,只能是白驹过隙;“感慨”生命的一切美丽,“俯仰之间,已为陈迹”;更“感慨”生命之长短之存灭,全然取决于自然的造化,以及最终的殊途同归。“死生亦大矣”,自古如斯的这样一个颇具哲学意味的命题,也就直接指向了生命的软肋处,真可谓大“痛”。“痛”之余,“悲”之心也就油然而生。“悲”,生命的这一缺憾;“悲”,生命的这一缺憾的无法弥补和纠正。昔人之“兴感”,加深了这种“悲”的意韵;时人之“一死生”“齐彭殇”的虚无,也为这“悲”笼罩了一层迷幻的色彩;而“后之视今,亦犹今之视昔”,更是生命的一种大无奈了。也许正是鉴于此,王羲之才“列叙时人,录其所述”,作序记胜,展示生命的风流,彰现生命的辉煌。(2)深刻理解长期以来,人们在解读这篇杰作时,要么指责它情调消极,要么泛泛而论,未能揭示它内蕴的精神。魏晋时期通常被认为是我国历史上人的自觉和文的自觉的时代。魏晋人对人自身的外在于人的客观世界都有深广精微的体认和探求,这一时期的文学作品中充溢着浓郁的人生意识和宇宙情调,从这一角度去解读,能使我们更趋近于文本的内在精神。①骋怀者眼里的自然。本文开头以简净雅洁、铿锵有致的语言写出兰亭宴之时优美的环境和融和的天气,这些景物,清澈明朗,晶莹亮丽,生机盎然,反复吟咏,读者的心胸也会变得灵秀爽快。这里的自然是经过王羲之心灵漱涤过的自然,是骋怀者眼里的自然。王羲之以高洁脱俗的情怀、美好自由的心灵去领悟客观世界,自然在他的眼里就有了活泼的生机和灵性。用心爱心专心②深情者眼里的自然。《兰亭集序》主旨在于探索人生哲理,发表对人生忧乐和生死问题的看法,即所谓“畅叙幽情”。深情的人对事物往往别有一种敏锐、深刻的感受,对人生更有一分特别的热爱执著。文中王羲之思考并揭示了人生忧患的来源,首先来自外在世界的流转不定,难以依恃。其次来自个体生命的短暂有限。第三来自生命本体永不满足的内在欲望。他的这种认识、关注,使人们对探寻生存的意义和价值保持敏感和热情,使人们对生命的优长和局限拥有清醒的认识,从而扬长避短,在有限的人生中进行无限的价值创造,因此这种喟叹不能认...