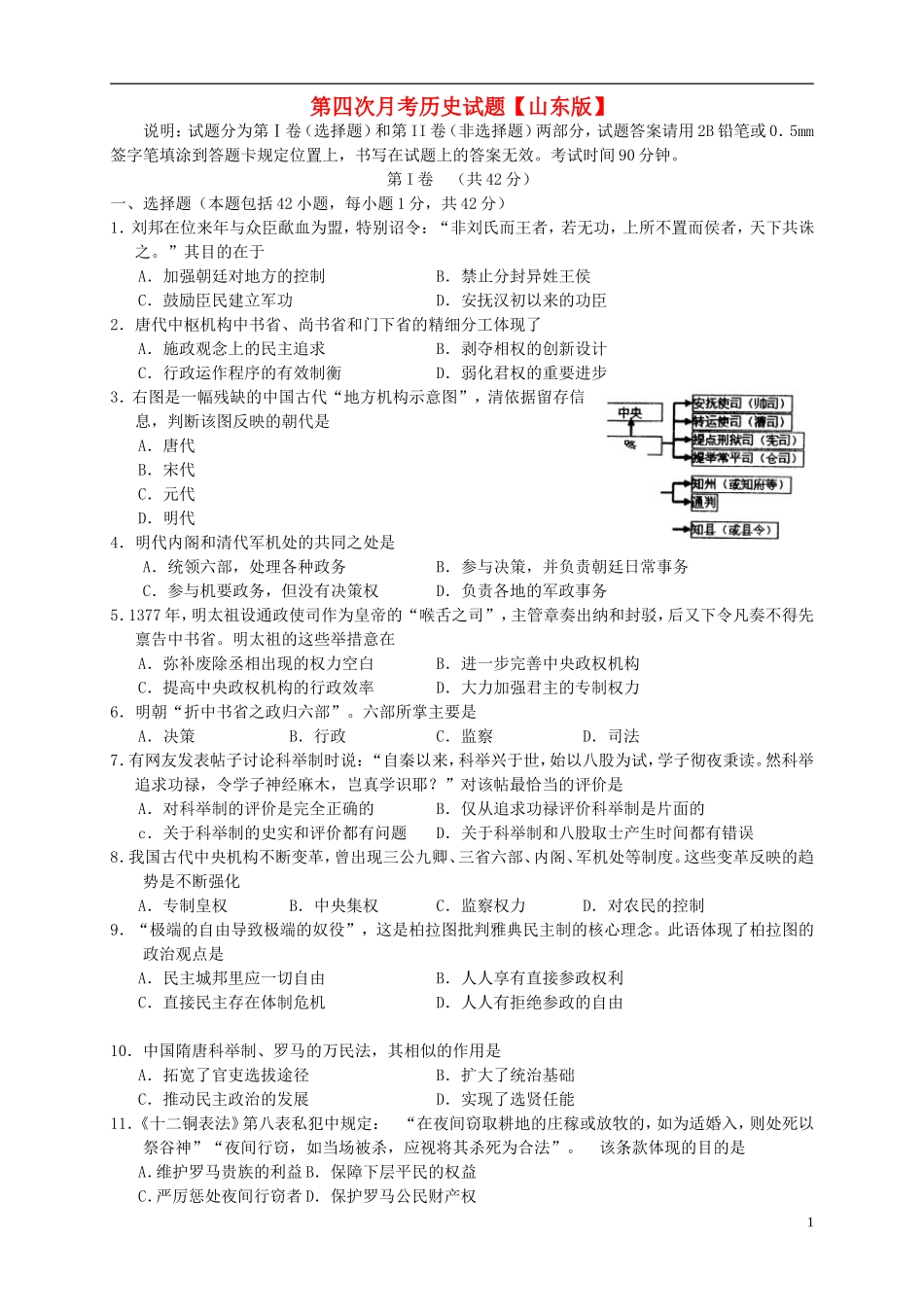

第四次月考历史试题【山东版】说明:试题分为第Ⅰ卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,试题答案请用2B铅笔或0.5mm签字笔填涂到答题卡规定位置上,书写在试题上的答案无效。考试时间90分钟。第I卷(共42分)一、选择题(本题包括42小题,每小题1分,共42分)1.刘邦在位来年与众臣歃血为盟,特别诏令:“非刘氏而王者,若无功,上所不置而侯者,天下共诛之。”其目的在于A.加强朝廷对地方的控制B.禁止分封异姓王侯C.鼓励臣民建立军功D.安抚汉初以来的功臣2.唐代中枢机构中书省、尚书省和门下省的精细分工体现了A.施政观念上的民主追求B.剥夺相权的创新设计C.行政运作程序的有效制衡D.弱化君权的重要进步3.右图是一幅残缺的中国古代“地方机构示意图”,清依据留存信息,判断该图反映的朝代是A.唐代B.宋代C.元代D.明代4.明代内阁和清代军机处的共同之处是A.统领六部,处理各种政务B.参与决策,并负责朝廷日常事务C.参与机要政务,但没有决策权D.负责各地的军政事务5.1377年,明太祖设通政使司作为皇帝的“喉舌之司”,主管章奏出纳和封驳,后又下令凡奏不得先禀告中书省。明太祖的这些举措意在A.弥补废除丞相出现的权力空白B.进一步完善中央政权机构C.提高中央政权机构的行政效率D.大力加强君主的专制权力6.明朝“折中书省之政归六部”。六部所掌主要是A.决策B.行政C.监察D.司法7.有网友发表帖子讨论科举制时说:“自秦以来,科举兴于世,始以八股为试,学子彻夜秉读。然科举追求功禄,令学子神经麻木,岂真学识耶?”对该帖最恰当的评价是A.对科举制的评价是完全正确的B.仅从追求功禄评价科举制是片面的c.关于科举制的史实和评价都有问题D.关于科举制和八股取士产生时间都有错误8.我国古代中央机构不断变革,曾出现三公九卿、三省六部、内阁、军机处等制度。这些变革反映的趋势是不断强化A.专制皇权B.中央集权C.监察权力D.对农民的控制9.“极端的自由导致极端的奴役”,这是柏拉图批判雅典民主制的核心理念。此语体现了柏拉图的政治观点是A.民主城邦里应一切自由B.人人享有直接参政权利C.直接民主存在体制危机D.人人有拒绝参政的自由10.中国隋唐科举制、罗马的万民法,其相似的作用是A.拓宽了官吏选拔途径B.扩大了统治基础C.推动民主政治的发展D.实现了选贤任能11.《十二铜表法》第八表私犯中规定:“在夜间窃取耕地的庄稼或放牧的,如为适婚入,则处死以祭谷神”“夜间行窃,如当场被杀,应视将其杀死为合法”。该条款体现的目的是A.维护罗马贵族的利益B.保障下层平民的权益C.严厉惩处夜间行窃者D.保护罗马公民财产权112.“仍然留在贵族手中并且被贵族用来抵制新兴工业资产阶级野心的政治权力,已经同新的经济利益不能相容了。’’为改变这一状况,英国出现了A.君主立宪制B.第二次工业革命C.1832年议会改革D.责任内阁制13.在英国君主立宪制的建立过程中,1701年颁布的嗣位法发挥了重要作用。该法规定,国王所作的任何决定必须由同意该决定的大臣签署方能生效。这一规定的目的在于A.防止国王独断专行B.扩大议会的权力C.加强国王对内阁的控制D.扩大国王的行政权14.美国历史学家弗格森在《美国革命是(1763-1790)》>中写道:“1776年革命派认为自由是保护个人权利,反对政府暴政的侵犯01787年联邦派所要保持的自由,按他们的理解,则是反对群众暴政的侵犯。、’’根据他的看法,创立美国联邦政府A.背离了革命的原则B.强化了全国性政府的权力C.忽视了对个人自由的保护D.维护了商入和农场主的利益15.有学者指出f那些为17世纪的大部分欧洲人难于理解和在当时的大不列颠尚未获得全胜的原财(自由与平等),已在新英格兰(英国在北美的殖民地)的法律上得到了全部承认,并被订于法律的条款之内。”对这句话的正确理解是A.17世纪的新英格兰已是一个法制国家‘B.17世纪的英国还处于封建势力的统治之下C.美国的民主政治早在17世纪就开始孕育D.欧洲在17世纪时并未受到文艺复兴的影响16.1880年7月法国政府规定:“凡1880年7月6H以前,因政治犯罪和因违反新闻法行为而被判刑者,一律赦免。”被赦免者既有巴黎...