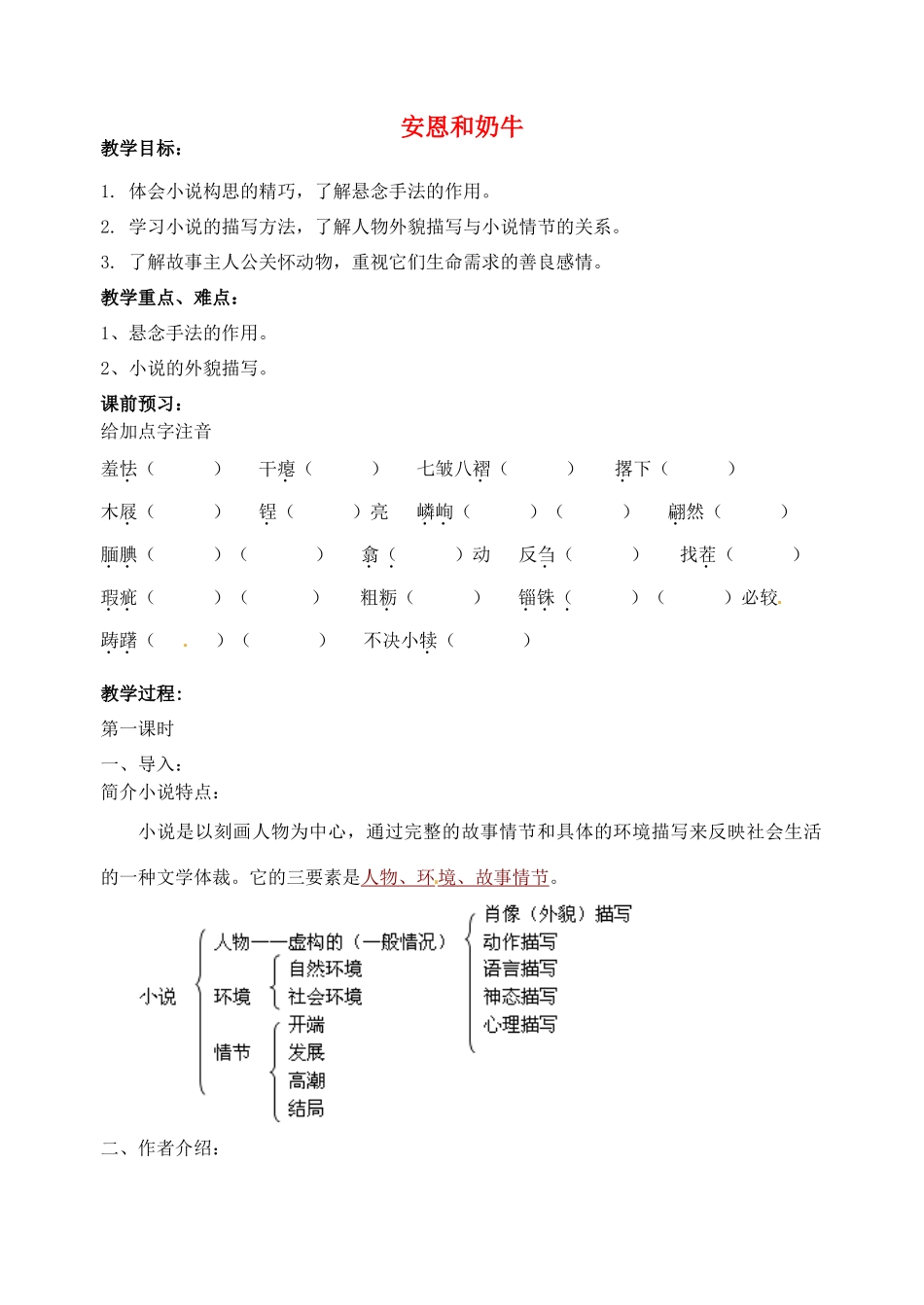

安恩和奶牛教学目标:1.体会小说构思的精巧,了解悬念手法的作用。2.学习小说的描写方法,了解人物外貌描写与小说情节的关系。3.了解故事主人公关怀动物,重视它们生命需求的善良感情。教学重点、难点:1、悬念手法的作用。2、小说的外貌描写。课前预习:给加点字注音羞怯()干瘪()七皱八褶()撂下()木屐()锃()亮嶙峋()()翩然()腼腆()()翕()动反刍()找茬()瑕疵()()粗粝()锱铢()()必较踌躇()()不决小犊()教学过程:第一课时一、导入:简介小说特点:小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。它的三要素是人物、环境、故事情节。二、作者介绍:作者约翰尼斯·延森(1873—1950年)是丹麦小说家、诗人。1944年,“由于他藉着丰富有力的诗意想象,将胸襟广博的求知心和大胆的、清新的创造性风格结合起来”,获得诺贝尔文学奖。三、课文理解:阅读小说可以从小说的三要素入手。故事情节试划分文章段落,并概括段落大意:第一部分(自然段):第二部分(自然段):第三部分(自然段):四、课后作业;:找出文章中的人物,试分析他们的性格。第二课时一、人物分析:1、从描写中分析人物形象。①她身上穿着样式老掉牙的旧衣服,可是很干净;一条手染的蓝裙,还带着乡下染缸中的那股土味儿。一块棕褐色的绒线方披肩交叉地盖在她那干瘪瘪的胸上。她戴的那条头巾颜色褪得泛白,七皱八褶,好像是撂在抽屉里有了年头。②“这样,我们就到这里来了。但是我们不是来做生意的。既然已经弄成这样,我们只好回去了。”2、从文章找出能表现其他人性格的句子,并加以分析。二、思想感情:作家的创作总是要体现他的思想或情感。这篇小说想告诉读者什么?三、写作特色:读这篇小说时,你对后面将要发生的事有没有自己的猜想?有哪些是你没想到的?板书设计:教学后记:命题人审核人审批人学生姓名班级评价批阅日期序号一、阅读下面一段文字,修改其中的病句。:我深深体会到:①要学好功课,是否认真听课是关键。②上课时只有集中注意力,就能把握重点,攻破难点。③以前,有时老师讲到什么地方都不知道,我上课常搞小动作,思想开小差。④身在课堂,心在操场,可能学不好功课。1、2、3、二、阅读理解:《山路弯弯》作者:谷声①读高中的三年,我一直是步行家与学校之间40公里的山路上的。40公里的山路,现在连自己听起来都有些胆怯了,但上高中的第一学期,我就回了6次家。第一次出远门,太想家了。大概就是因为这种想家的心情,那几次我一点也没体会出走山路的感觉,自然也没有真正学会走山路。②高考下来,紧张的神经放松了许多,与老师同学们告别后,匆匆捆好铺盖、衣服和复习资料,背着回家等录取通知书去了。这一次不是“想回家”,而是学习告一段落回家休整;不是“轻装”走路,而是“负重”远行。③从前的感觉没有了。走了十几里,就筋疲力尽,举步维艰了。我歇下来,躺在路边,想着长长的山路。什么是山路?山路不就是转不完的弯吗?翻过一条沟壑,就是转了一个向下的弯;越过一道山梁,就是转了一个向上的弯;绕着山根转,围着山腰旋,左一个弯,右一个弯,弯弯相扣。几乎同时我也捕捉到一点走山路的灵感:我是回家去,但我并不去想怎样走到家里,只是如何走过一个个大大小小的“弯”。我盯着前面那棵树,把它看作一个“弯”的终点,咬紧牙关往前走。这是个看得见的“具体”的东西,“近在眼前”,心里总觉得走到那里不会太难,于是就走到了。到了那棵树,又眼盯着前面的山崖口,把它作为另一个“弯”的终点,脑子里一点不想山崖口前头的路,一点也不考虑要给下一段路分配力气,只管拼命往山崖口走。于是就走到了,于是又缩短了一截回家的路……④就这样,一个“弯”一个“弯”地各个击破,太阳落下不久,我居然就回到了家里。我一下子没有了下个“终点”,身体瘫软了,精神崩溃了,再要我走一步路似乎都不可能了。母亲一再埋怨:“半路上有的是人家,咋就不知道借一宿歇歇脚。”父亲说:“这小子有点拼搏精神!”我从中似乎能听出一种隐隐约约的夸赞。⑤假如那一天,我想到要去借宿,那么,或许第二...