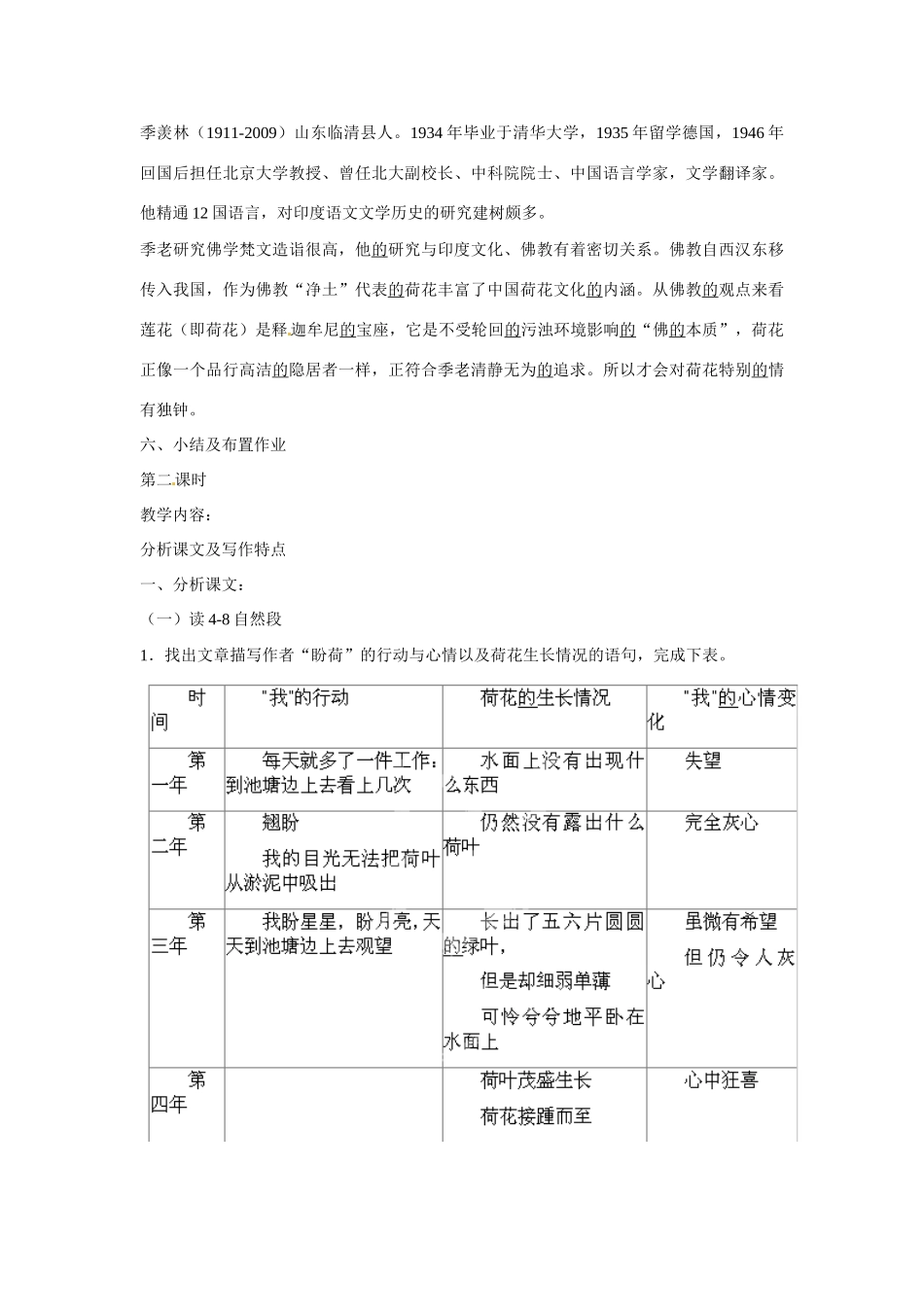

第五单元《花之君子》拓展阅读清塘荷韵教案课前预习:课外查阅季羡林相关资料,初步了解作者的人生境遇,铺垫感悟本文的情感基础。相关课程标准:品味荷之韵,感受荷顽强的生命力,获得人生的感悟,增强生活的信心和热情。评价任务:品味和体会作者的语言特色。教学过程:1.整体感知,理清文章脉络,把握作者情感变化,品味理解作者宝贵的生活体验和精神感悟。2.品味和体会作者淳朴恬淡、本色天然、外表平易、秀色内涵的儒雅风格和语言特色。3.品味荷之韵,感受莲荷顽强的生命力,结合自我人生体验,获得人生的感悟,增强生活的信心和热情,从而更加珍惜自己的人生。教学过程:一、诗词导入展示几幅荷花图片,请学生说出与之相配的诗句。例如:小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。(杨万里《小池》)接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。(杨万里《晓出净慈寺送林子方》)出淤泥而不染,濯清莲而不妖。(周敦颐《爱莲说》)是的,“出淤泥而不染,濯清莲而不妖,”荷花是美丽、高洁的。古往今来,无数游人驻足湖畔、池边,一睹荷花之风姿,更有众多文人雅士驰骋想象,留下了无数的赞美诗章,道出了芙蓉的千古风流和高洁志趣,至今咏来仍给人以美好的启迪和享受。当代著名学者散文家季羡林先生86岁高龄写了一篇散文《清塘荷韵》,让我们一起走进《清塘荷韵》的世界,感受季老笔下荷花的别样魅力。二、检查预习1.生字词脍炙人口(kuàizhì)接踵而至(zhǒng)细弱单薄(bó)旮旮旯旯(gāgalálá)耄耋(màodié)旖旎(yǐnǐ)柔和美好。蓇葖(gūtū)睥睨(pìnì)眼睛斜着看,形容高傲的样子。2.关于散文散文的特点是形散神聚,为达到散文“散”与“不散”的统一,在组织结构上,就要有明确的线索,把所有材料联缀起来,组成一个艺术的整体。线索就是作者组织材料的思路在文章中的反映,就是贯穿于全文的脉络。3.解题荷韵:指荷花的风韵、风姿和情趣。三、美文美读老师范读和学生朗读相结合,同时播放音乐,并展示关于荷花的图片,尽量把学生带入诗意的境界,初步感受作者对荷的喜爱之情。四、整体感知1.本文的线索是什么?围绕这一线索,作者安排了哪些内容?请用最简洁的语言概括。线索:荷花思路:恋荷—种荷—盼荷—赞荷—赏荷—祝荷2.勾画出你最喜欢的语句,并说说你从中体会到的“荷韵”。五、理解品味(一)读1-2自然段。季羡林(1911-2009)山东临清县人。1934年毕业于清华大学,1935年留学德国,1946年回国后担任北京大学教授、曾任北大副校长、中科院院士、中国语言学家,文学翻译家。他精通12国语言,对印度语文文学历史的研究建树颇多。季老研究佛学梵文造诣很高,他的研究与印度文化、佛教有着密切关系。佛教自西汉东移传入我国,作为佛教“净土”代表的荷花丰富了中国荷花文化的内涵。从佛教的观点来看莲花(即荷花)是释迦牟尼的宝座,它是不受轮回的污浊环境影响的“佛的本质”,荷花正像一个品行高洁的隐居者一样,正符合季老清静无为的追求。所以才会对荷花特别的情有独钟。六、小结及布置作业第二课时教学内容:分析课文及写作特点一、分析课文:(一)读4-8自然段1.找出文章描写作者“盼荷”的行动与心情以及荷花生长情况的语句,完成下表。2.作者的情绪变化表现了什么?流露了对荷花的极其喜爱之情。3.作者写那漫长的等待、多年的期盼和失望有什么作用?文章用相当多的笔墨尽情渲染和铺张荷花的生长过程,为接下来描写满塘的荷叶荷花积蓄了足够的力量。4.再读6-8自然段,文章哪些语句在描写、叙述中表达了对荷的赞美之情?“真正的奇迹”、“一夜之间”、“惊人地快”、“不知道是从哪里聚集来了力量”5.哪些语句直接抒发了对荷的生命力的赞美?“天地萌生万物,对包括人在内的动、植物等有生命的东西,总是赋予一种极其惊人的求生存的力量和极其惊人的扩展蔓延的力量,这种力量大到无法抗御。”6.为什么周先生把朗润园的荷命名为季荷?季老为何觉得有趣又感激?因为池中的荷正是季老的人生写照。在寂寞的岁月里,在荒芜的湖面下,在阴暗的泥沼中,那莲子暗暗地积蓄着力量,将生命的嫩芽钻出了坚硬的外壳。这芽一旦破壳而出,便以一种惊人的力...