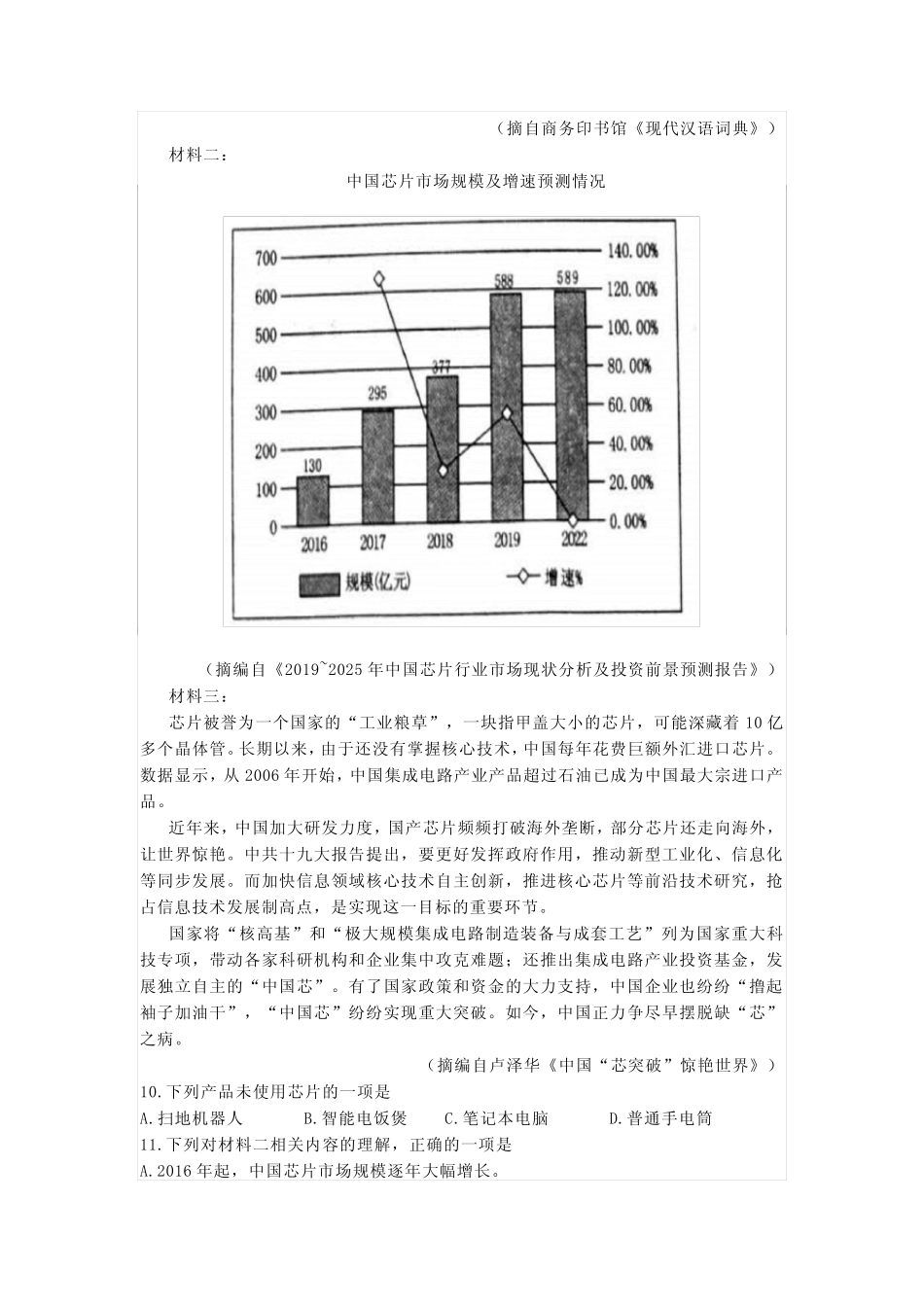

2021年福建省普通高中学业水平合格性考试语文试题(考试时间:90分钟;满分:100分)第Ⅰ卷(选择题30分)一、语言文字运用(本题共6小题,每小题2分,共12分)阅读下面的文字,完成1~4题。社会记忆是民族良知的彰显。华夏民族()的优秀文化,如同滔滔江河,生生不息、()。郁达夫撰文纪念鲁迅时说:“________,_______;________,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”这样的()让我们意识到:“五四”精神一百年来都在激厉我们前行,为其建造一座历史博物馆,是梦想,是情怀,更是担当。1.下列与文中加点字“滔”读音不同的一项是A.岛B.涛C.韬D.绦2.文中画波浪线的词语有错别字的一项是A.彰显B.撰文C.爱戴D.激厉3.下列依次填入文中括号内的成语,全都恰当的一项是A.博大精深喋喋不休火眼金睛B.博大精深源源不绝真知灼见C.博学多闻源源不绝火眼金睛D.博学多闻喋喋不休真知灼见4.下列依次填入横线处的语句,排序正确的一项是①没有伟大的人物出现的民族②是世界上最可怜的生物之群③有了伟大的人物A.①②③B.①③②C.②①③D.②③①5.下列句子中有语病的一项是A.大约有67.3%左右的国民认为应当召开读书节。B.做好复学复课工作离不开全社会的密切配合。C.中国女排顽强拼搏的精神鼓舞我们勇敢向前。D.新时代青年要为乡村振兴贡献自己的一份力量。6.下面是某村一则通告的主要内容,其中词语使用不得体的一项是本村将于7月1日起对南门路段改造升级,届时该路段将封闭施工,禁止行人和车辆光临。如有不便,敬请谅解。A.届时B.光临C.敬请D.谅解二、论述类文本阅读(本题共3小题,每小题2分,共6分)阅读下面的文字,完成7~9题。随着电视、网络等传播媒体的普及,作为民族文化瑰宝的诗词也得到了新的应用和传播。央视《经典咏流传》《中国诗词大会》等文化类节目,体现出“新旧结合”“新旧共生”的文化生态。这种文化生态不仅提升了传统诗词的传播度,还催生了新的诗词体式的出现,对于诗词当代化具有深刻意义。这些节目降低了诗词欣赏的门槛。微博、微信等新媒体传播手段的加入,使节目制作方与现众即时互动成为可能,并在受众中形成二次创作、延伸创作的基础。节目中,作为内容的诗词与多种传播形式的互动关系,体现出以下方面的创新:一方面,音乐与诗歌再次紧密结合,呈现出“万口相传”的盛况。中华民族的诗与乐,从一开始就相互配合、相互成就。但古代诗词的配乐,今天大多已失传,极少数保留下来的,也不符合当下的审美需求,这不能不说是一种遗憾。《经典咏流传》用新声唱旧词,使得流行因素与传统文化彼此融合、彼此促进,呈现出巨大的传播优势。另一方面,经典传唱人来自不同的领域,他们将各自独特的人生际遇及生命体验融入诗词之中。这展现了诗词广泛的群众基础以及蓬勃的生命力。要使传统诗词生命力千古不断,需要时代创作新的经典乐章。于是,“新音乐—经典诗词—新词”三位一体的模式应运而生,并催生出新的诗歌体式,如在青少年中颇有影响的“古风”体。这种青春的文体,虽有欠成熟之处,但古典意境与当下流行元素的结合,使诗作表现出一种新的语言风貌。随着新的娱乐、传媒方式的出现,受多种文化形态冲击,诗词创作要放眼于更广阔的天地,谋求内容及体制上的新发展,才能葆有诗词的生命力及社会影响力。回顾中国诗词艺术的演进规律,可以窥见诗词未来的发展趋势:一是进一步与新声音乐结合;二是进一步与大众结合;三是呈现方式进一步多元化、可视化。总而言之,随着中国国力增强、信息技术的发展及民众文化水平的提高,传统诗词也必将更深入大众视野,完成其在当下文化生态下的继承与发展。(摘编自辛晓娟《为什么我们离不开诗和远方》)7.下列关于原文内容的理解,不正确的一项是A.传播媒体的普及使传统诗词获得新的生命力。B.据统计,古代诗词的配乐如今已经全部失传。C.在新时代,应谋求诗词内容及体制的新发展。D.提高民众的文化水平有益于传统诗词的传承。8.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是A.文章从文化类节目入手,引出诗词当代化这一论题。B.文章二三四段以“总分”结构展开论证,层次分明。C.第三段以喻证法论证了“诗”与...