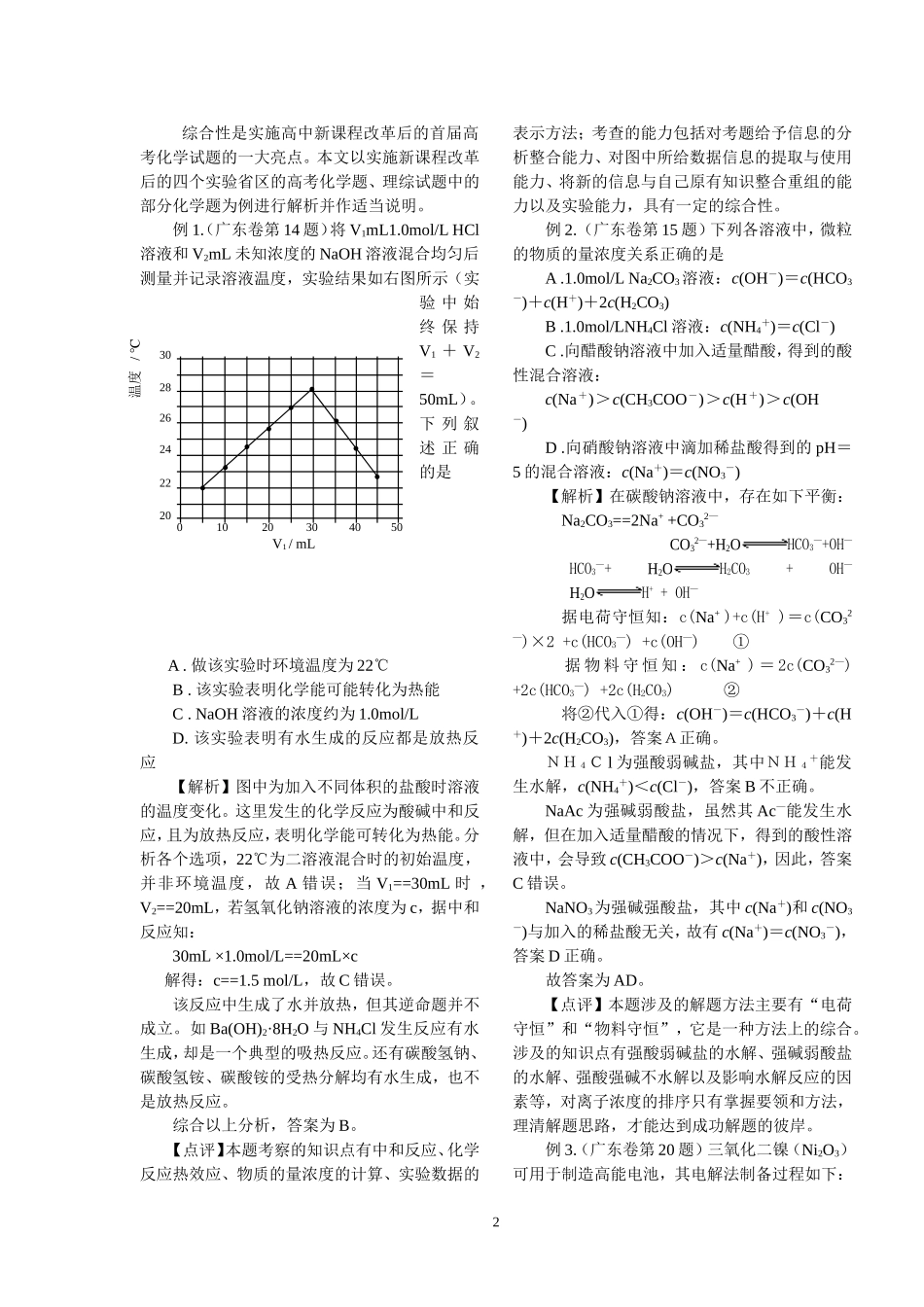

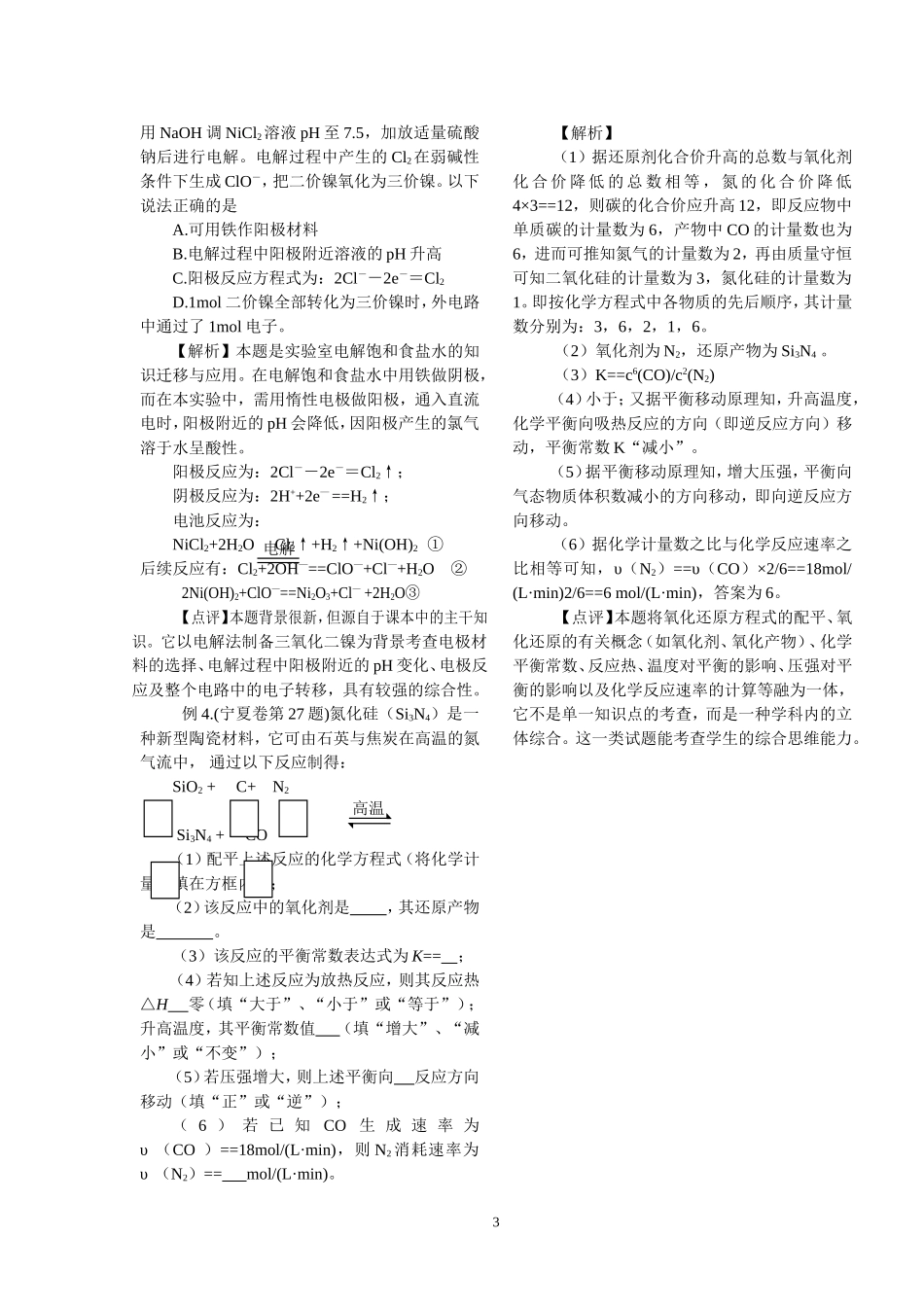

综合性——2007年高考化学试题的新亮点广东深圳市宝安区教育局教研室518101左香华120222426283001020304050V1/mL温度/℃综合性是实施高中新课程改革后的首届高考化学试题的一大亮点。本文以实施新课程改革后的四个实验省区的高考化学题、理综试题中的部分化学题为例进行解析并作适当说明。例1.(广东卷第14题)将V1mL1.0mol/LHCl溶液和V2mL未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如右图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL)。下列叙述正确的是A.做该实验时环境温度为22℃B.该实验表明化学能可能转化为热能C.NaOH溶液的浓度约为1.0mol/LD.该实验表明有水生成的反应都是放热反应【解析】图中为加入不同体积的盐酸时溶液的温度变化。这里发生的化学反应为酸碱中和反应,且为放热反应,表明化学能可转化为热能。分析各个选项,22℃为二溶液混合时的初始温度,并非环境温度,故A错误;当V1==30mL时,V2==20mL,若氢氧化钠溶液的浓度为c,据中和反应知:30mL×1.0mol/L==20mL×c解得:c==1.5mol/L,故C错误。该反应中生成了水并放热,但其逆命题并不成立。如Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl发生反应有水生成,却是一个典型的吸热反应。还有碳酸氢钠、碳酸氢铵、碳酸铵的受热分解均有水生成,也不是放热反应。综合以上分析,答案为B。【点评】本题考察的知识点有中和反应、化学反应热效应、物质的量浓度的计算、实验数据的表示方法;考查的能力包括对考题给予信息的分析整合能力、对图中所给数据信息的提取与使用能力、将新的信息与自己原有知识整合重组的能力以及实验能力,具有一定的综合性。例2.(广东卷第15题)下列各溶液中,微粒的物质的量浓度关系正确的是A.1.0mol/LNa2CO3溶液:c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+2c(H2CO3)B.1.0mol/LNH4Cl溶液:c(NH4+)=c(Cl-)C.向醋酸钠溶液中加入适量醋酸,得到的酸性混合溶液:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-)D.向硝酸钠溶液中滴加稀盐酸得到的pH=5的混合溶液:c(Na+)=c(NO3-)【解析】在碳酸钠溶液中,存在如下平衡:Na2CO3==2Na++CO32—CO32—+H2OHCO3—+OH—HCO3—+H2OH2CO3+OH—H2OH++OH—据电荷守恒知:c(Na+)+c(H+)=c(CO32—)×2+c(HCO3—)+c(OH—)①据物料守恒知:c(Na+)=2c(CO32—)+2c(HCO3—)+2c(H2CO3)②将②代入①得:c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+2c(H2CO3),答案A正确。NH4Cl为强酸弱碱盐,其中NH4+能发生水解,c(NH4+)<c(Cl-),答案B不正确。NaAc为强碱弱酸盐,虽然其Ac—能发生水解,但在加入适量醋酸的情况下,得到的酸性溶液中,会导致c(CH3COO-)>c(Na+),因此,答案C错误。NaNO3为强碱强酸盐,其中c(Na+)和c(NO3-)与加入的稀盐酸无关,故有c(Na+)=c(NO3-),答案D正确。故答案为AD。【点评】本题涉及的解题方法主要有“电荷守恒”和“物料守恒”,它是一种方法上的综合。涉及的知识点有强酸弱碱盐的水解、强碱弱酸盐的水解、强酸强碱不水解以及影响水解反应的因素等,对离子浓度的排序只有掌握要领和方法,理清解题思路,才能达到成功解题的彼岸。例3.(广东卷第20题)三氧化二镍(Ni2O3)可用于制造高能电池,其电解法制备过程如下:2电解用NaOH调NiCl2溶液pH至7.5,加放适量硫酸钠后进行电解。电解过程中产生的Cl2在弱碱性条件下生成ClO-,把二价镍氧化为三价镍。以下说法正确的是A.可用铁作阳极材料B.电解过程中阳极附近溶液的pH升高C.阳极反应方程式为:2Cl--2e-=Cl2D.1mol二价镍全部转化为三价镍时,外电路中通过了1mol电子。【解析】本题是实验室电解饱和食盐水的知识迁移与应用。在电解饱和食盐水中用铁做阴极,而在本实验中,需用惰性电极做阳极,通入直流电时,阳极附近的pH会降低,因阳极产生的氯气溶于水呈酸性。阳极反应为:2Cl--2e-=Cl2↑;阴极反应为:2H++2e—==H2↑;电池反应为:NiCl2+2H2OCl2↑+H2↑+Ni(OH)2①后续反应有:Cl2+2OH—==ClO—+Cl—+H2O②2Ni(OH)2+ClO—==Ni2O3+Cl—+2H2O③【点评】本题背景很新,但源自于课本中的主干知识。它以电解法制备三氧化二镍为背景考查电极材料的选择、电解过程中阳极附近的pH变化、电极反应及整个电路中的电子转...