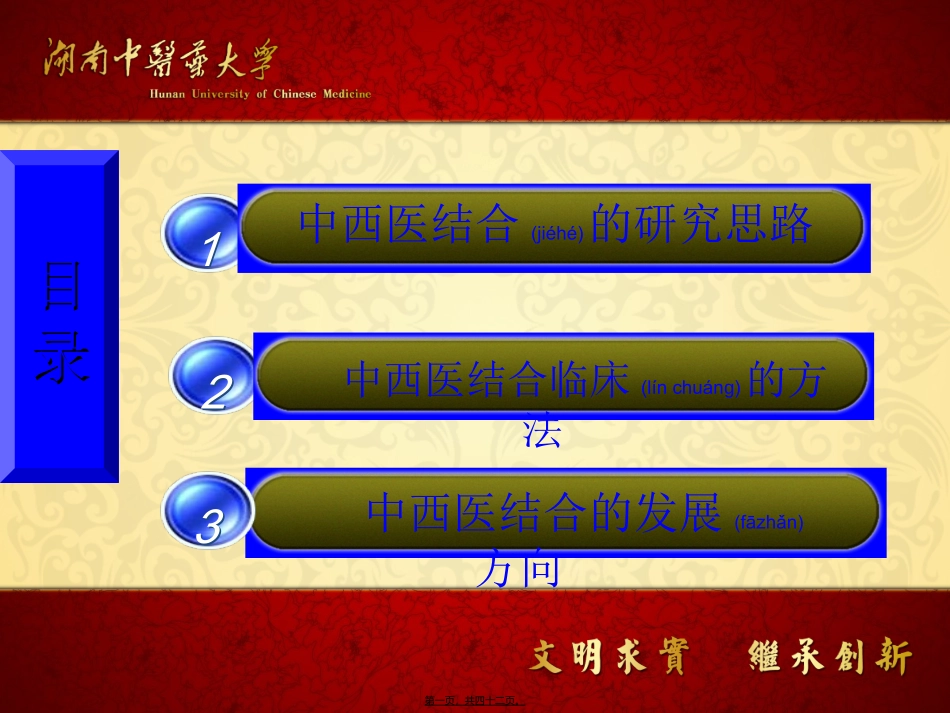

目目录录1122中西医结合的发展(fāzhǎn)方向33中西医结合临床(línchuán)ɡ的方法中西医结合(jiéhé)的研究思路第一页,共四十二页。一、中西医结合研究一、中西医结合研究(yánjiū)(yánjiū)的思路的思路第二页,共四十二页。内容内容(nèiróng)(nèiróng)一一第三页,共四十二页。内容内容(nèiróng)(nèiróng)二二第四页,共四十二页。内容内容(nèiróng)(nèiróng)三三第五页,共四十二页。二、中西医结合临床(línchuán)ɡ的方法第六页,共四十二页。临床是医学研究的重要阵地,也是中西医结合研究进入应用阶段的主要领域。临床领域的中西医结合研究应该遵循中西医结合研究的一般原则,同时其研究成果应能增强临床诊疗(zhěnliáo)理论与方法的科学性,并要达到提高临床疗效的应用效果。当前中西医结合临床研究的基本思路与方法大体有以下几个方面:第七页,共四十二页。一、病证结合(jiéhé)(一)诊断上的病证结合1.西医辨病+对应联系相关中医病+中医辨证先辨病,掌握疾病过程的本质和全局,并且在“病”的层次上进行中、西医临床思维的整合;后辨证,了解疾病当前的病理特点,以便辨证施治。第八页,共四十二页。2.病证结合的分型(分期)诊断(zhěnduàn)在比较明确掌握疾病过程某些中西医结合内在规律的情况下,可建立中西医病证结合的分型或分期辨治。例如某患者诊断为阑尾炎,根据疾病不同阶段中、西医的病理特征进行辨证。第九页,共四十二页。3.宏观辨证与微观辨证相结合在运用中医传统的根据证候的宏观辨证基础上,同时运用各种现代科学技术方法(fāngfǎ)对各“证”内在的生理、生化、病理、免疫状态和微生物检测等方法(fāngfǎ)辨明“证”的内在微观变化的特征,为辨证诊断提供定性定量的微观指标。第十页,共四十二页。4.功能辨证与形态辨证相结合功能辨证是指以中医生理功能为依据的临床症状辨证形态辨证是指以西医(xīyī)解剖结合改变为依据的病理结构改变。两者结合就是将中医传统的辨证方法与现代西医(xīyī)病理形态变化结合起来认识疾病和提出诊断第十一页,共四十二页。5.辨西医之病,融中医之论对某些现代医学的疾病,同样可以在中医理论指导下重新认识其基本病因病机,并针对这些(zhèxiē)病因病机遣方用药。第十二页,共四十二页。(二)病证结合灵活施治(1)若西医病因明确,中医辨证亦清楚(qīngchu)——则辨证论治与病因治疗并举。(2)若中医辨证清楚,西医病因未明或无特效疗法——则辨证论治为主+对症治疗。(3)若病因病理明确,目前辨证不典型——则以病因治疗为主+经验方或协定方。(4)若病情好转,病因未除,一时无证可辨——则继续病因治疗+康复经验方理调。(5)若有针对西医病症且通过临床与实验研究确实有效的专药专方——则在辨证论治同时,可直接辨西医之病,专药专方治疗。第十三页,共四十二页。(三)病证舍从西医治病与中医治证各有其“理”,各有所据。在一般情况下,两者可以并行不悖,相济为用。若两者在治疗理论上发生矛盾,医理有悖时,则只能依据临证当时的具体情况,舍弃次要方面(fāngmiàn),而依从其矛盾的主要方面(fāngmiàn),即称为病证舍从。第十四页,共四十二页。1.舍病从证如肝硬化胃底与食管下段静脉曲张与溃疡病所致的上消化道出血在肠道内积聚,按西医病的一般原则是不主张使用泻下方法消除陈血的。因为按西医理论,泻法增加胃肠蠕动,可能导致新的出血。但中医辨证认为呕血为胃火上逆迫血妄行,黑便是瘀血内留,瘀血不除,胃热不减,出血难止。据此认为应舍病从证,急宜逐瘀止血,选用生大黄为主的止血不留瘀为方药,不仅可以排除肠内积血,使隐血试验转阴,而且可迅速达到有效(yǒuxiào)止血的目的。第十五页,共四十二页。2.舍证从病如免疫性抗体增高的孕妇在分娩后常发生新生儿溶血症导致新生儿死亡。按中医辨证理论,活血化瘀药可以堕胎,故孕期严格禁忌使用活血化瘀药。但中药现代研究证实活血化瘀药物能抑制免疫性抗体,据此则舍弃中医辨证理论,依从新生儿免疫性溶血症的治疗原理,自孕期4个月开始,持续服用益母草、当归、川芎、广木香(mùxiānɡ)等活血化瘀药物直至分...