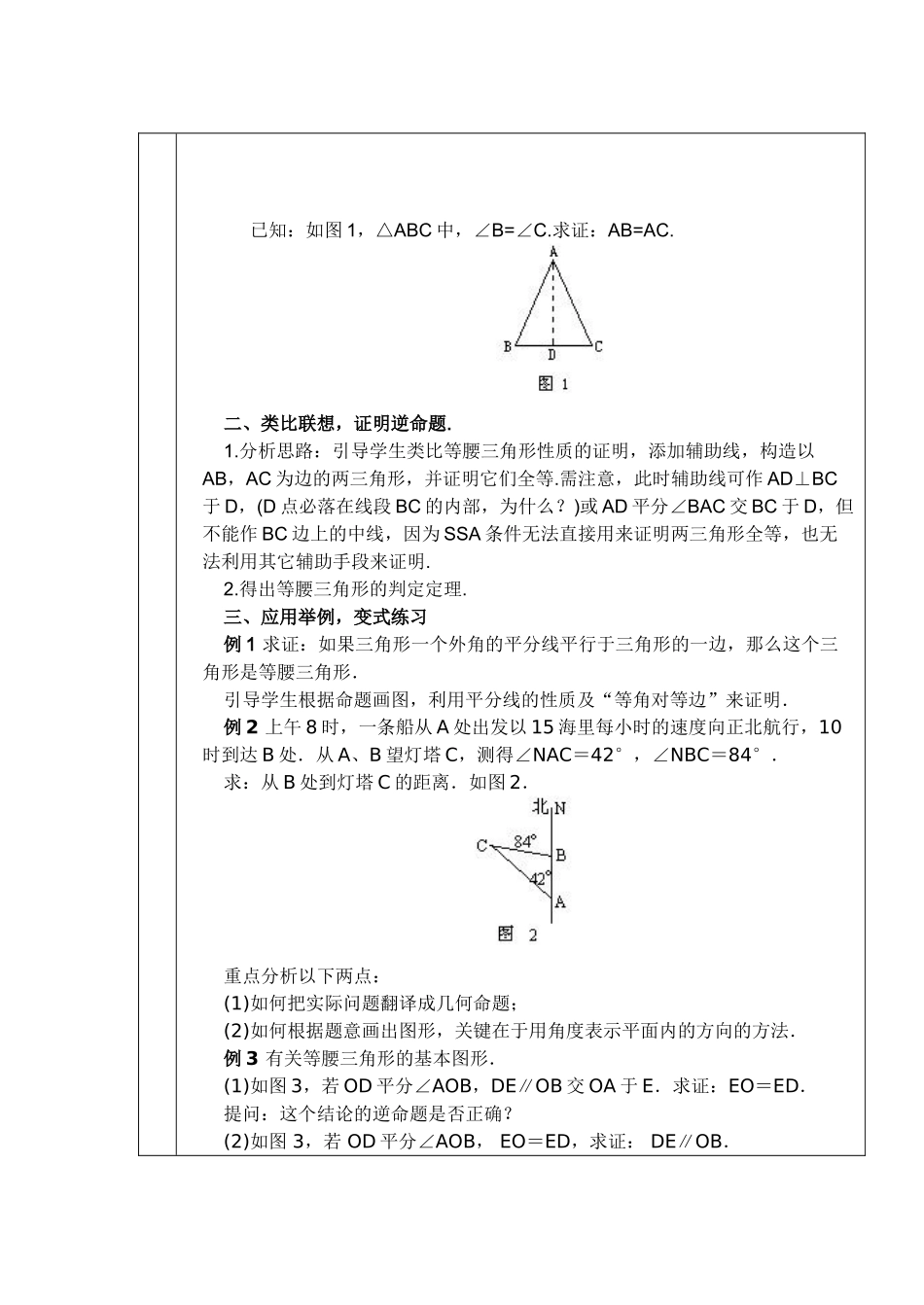

长沙市中(小)学教师统一备课用纸科目数学年级初二班级06、07、08时间2007年月日课题:§14.3等腰三角形(五)教学目标教学目标(一)教学知识点巩固等腰三角形的性质和判定定理.(二)能力训练要求通过对等腰三角形的判定定理的探索,让学生体会探索学习的乐趣,并通过等腰三角形的判定定理的简单应用,加深对定理的理解.从而培养学生利用已有知识解决实际问题的能力教材分析教学重点等腰三角形的性质和判定定理及其应用.教学难点等腰三角形的性质和判定定理的应用.实施教学过程设计教学过程一、运用逆向思维及类比联想探索等腰三角形的判定方法1.复习等腰三角形的性质.学生总结等腰三角形的性质.(1)从边看:等腰三角形的两腰相等.(定义)(2)从角看:等腰三角形的两底角相等.(性质定理)(3)从重要线段看:等腰三角形底边上的高、中线与顶角的平分线互相重合.(性质定理的推论1)2.构造等腰三角形的性质的逆命题.(1)教师提问:具备什么条件的三角形是等腰三角形?为什么?引导学生回答:根据等腰三角形的定义,两边相等的三角形是等腰三角形.不要说成“两腰相等的三角形是等腰三角形”.(2)让学生类比联想构造性质定理的逆命题.注意纠正语言上不严谨的错误,不要说成:“如果一个三角形有两个底角相等,那么它是等腰三角形.”逆命题可以有以下几种叙述方法:①如果一个三角形的两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形;(突出逆命题判定等腰三角形的功能.)②如果一个三角形的两个角相等,那么这个三角形的两条边相等;③如果一个三角形的两个角相等,那么这两个角所对的边也相等或“等角对等边”.(突出说明已知相等的两角与所得相等的两边的关系.)(3)让学生根据逆命题画出图形,探索逆命题是否成立,并写出已知、求证.已知:如图1,△ABC中,∠B=∠C.求证:AB=AC.二、类比联想,证明逆命题.1.分析思路:引导学生类比等腰三角形性质的证明,添加辅助线,构造以AB,AC为边的两三角形,并证明它们全等.需注意,此时辅助线可作AD⊥BC于D,(D点必落在线段BC的内部,为什么?)或AD平分∠BAC交BC于D,但不能作BC边上的中线,因为SSA条件无法直接用来证明两三角形全等,也无法利用其它辅助手段来证明.2.得出等腰三角形的判定定理.三、应用举例,变式练习例1求证:如果三角形一个外角的平分线平行于三角形的一边,那么这个三角形是等腰三角形.引导学生根据命题画图,利用平分线的性质及“等角对等边”来证明.例2上午8时,一条船从A处出发以15海里每小时的速度向正北航行,10时到达B处.从A、B望灯塔C,测得∠NAC=42°,∠NBC=84°.求:从B处到灯塔C的距离.如图2.重点分析以下两点:(1)如何把实际问题翻译成几何命题;(2)如何根据题意画出图形,关键在于用角度表示平面内的方向的方法.例3有关等腰三角形的基本图形.(1)如图3,若OD平分∠AOB,DE∥OB交OA于E.求证:EO=ED.提问:这个结论的逆命题是否正确?(2)如图3,若OD平分∠AOB,EO=ED,求证:DE∥OB.(3)如图3,若DE∥OB交OA于E,EO=ED,求证:OD平分∠AOB.总结:图3是有关等腰三角形的一个很常用的基本图形.以上三个小题说明:在图3中,“角平分线、平行线、等腰三角形”这三者中,若有两条成立,则第三条必成立.熟悉这个结论,对解决包含该图形的较复杂的题目是很有帮助的.例4有关图3的题组练习.(1)如图4,AD∥BC,BD平分∠ABC.求证:AB=AD.(2)已知:如图5(a),AB=AC,BD平分∠ABC,CD平分∠ACB.问:①图中有几个等腰三角形?②如图5(b),若过D作EF∥BC交AB于E,交AC于F,图中又增加了几个等腰三角形?(3)如图5(c),若将第(2)题中的△ABC改为不等边三角形,其它条件不变,情况会如何?还可证出哪些线段的和差关系?(答:EF=BE+CF)四、师生共同小结1.等腰三角形的判定方法:定义及判定定理.根据等腰三角形的性质定理的逆命题也能用来判断一个三角形是否是等腰三角形,但不作为定理使用.(见设计说明)2.掌握基本图形3中所包含的基本结论,就可以帮助分析解题思路.五、作业基础训练:P40-41教学反思利用等腰三角形的性质定理与判定定理的互逆关系来学习等腰三角形的判定是很重要、很常见的一种研究问题的方法,...