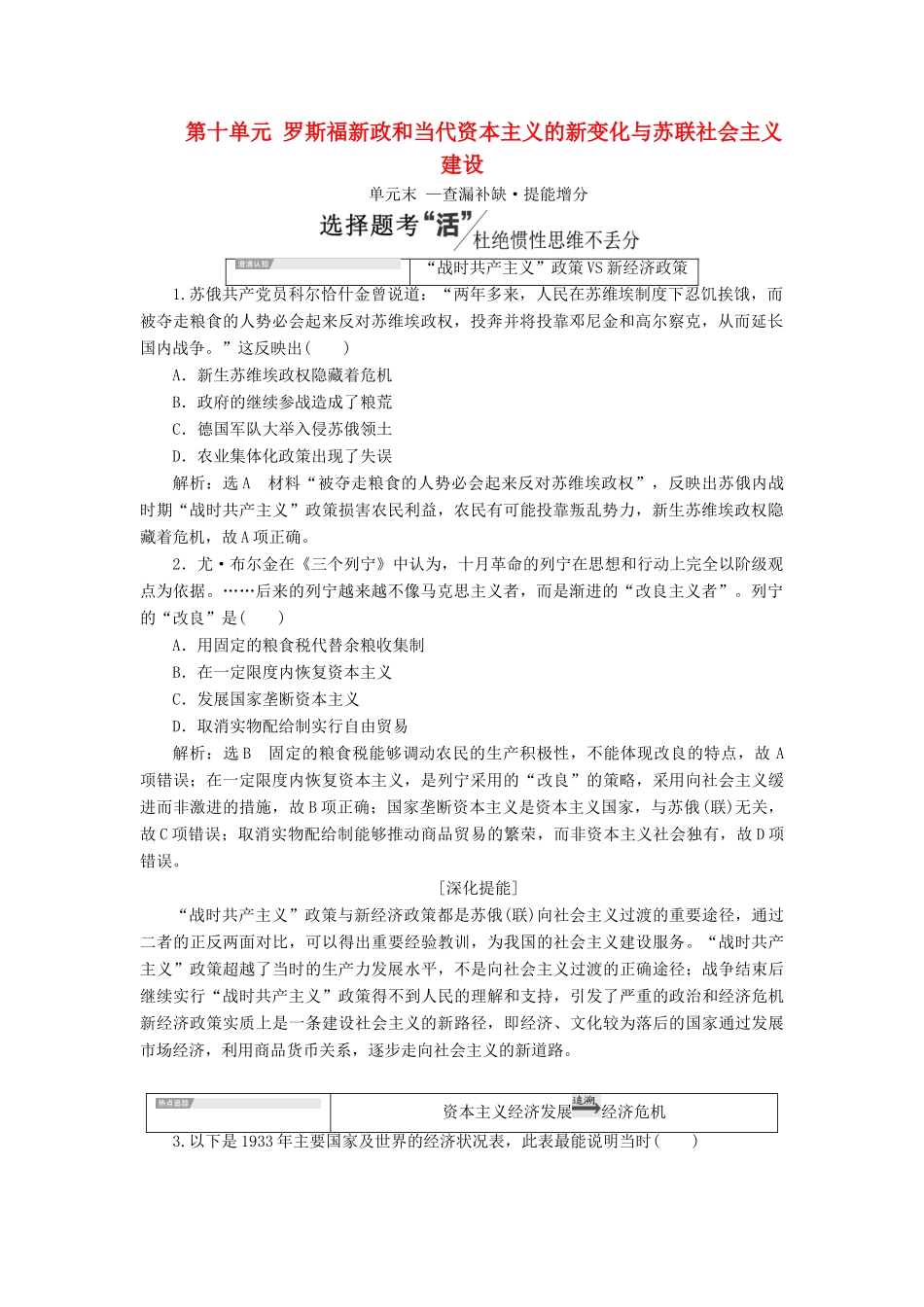

第十单元罗斯福新政和当代资本主义的新变化与苏联社会主义建设单元末—查漏补缺·提能增分“战时共产主义”政策VS新经济政策1.苏俄共产党员科尔恰什金曾说道:“两年多来,人民在苏维埃制度下忍饥挨饿,而被夺走粮食的人势必会起来反对苏维埃政权,投奔并将投靠邓尼金和高尔察克,从而延长国内战争。”这反映出()A.新生苏维埃政权隐藏着危机B.政府的继续参战造成了粮荒C.德国军队大举入侵苏俄领土D.农业集体化政策出现了失误解析:选A材料“被夺走粮食的人势必会起来反对苏维埃政权”,反映出苏俄内战时期“战时共产主义”政策损害农民利益,农民有可能投靠叛乱势力,新生苏维埃政权隐藏着危机,故A项正确。2.尤·布尔金在《三个列宁》中认为,十月革命的列宁在思想和行动上完全以阶级观点为依据。……后来的列宁越来越不像马克思主义者,而是渐进的“改良主义者”。列宁的“改良”是()A.用固定的粮食税代替余粮收集制B.在一定限度内恢复资本主义C.发展国家垄断资本主义D.取消实物配给制实行自由贸易解析:选B固定的粮食税能够调动农民的生产积极性,不能体现改良的特点,故A项错误;在一定限度内恢复资本主义,是列宁采用的“改良”的策略,采用向社会主义缓进而非激进的措施,故B项正确;国家垄断资本主义是资本主义国家,与苏俄(联)无关,故C项错误;取消实物配给制能够推动商品贸易的繁荣,而非资本主义社会独有,故D项错误。[深化提能]“战时共产主义”政策与新经济政策都是苏俄(联)向社会主义过渡的重要途径,通过二者的正反两面对比,可以得出重要经验教训,为我国的社会主义建设服务。“战时共产主义”政策超越了当时的生产力发展水平,不是向社会主义过渡的正确途径;战争结束后继续实行“战时共产主义”政策得不到人民的理解和支持,引发了严重的政治和经济危机新经济政策实质上是一条建设社会主义的新路径,即经济、文化较为落后的国家通过发展市场经济,利用商品货币关系,逐步走向社会主义的新道路。资本主义经济发展经济危机3.以下是1933年主要国家及世界的经济状况表,此表最能说明当时()美国德国英国法国日本世界工业下降46.2%40.6%28.4%16.5%8.4%1/3外贸缩减70%69.1%50%60%50%2/3失业人数1700万600万近300万85万300万3000万A.德国遭到的破坏最严重B.世界各国经济普遍下降C.经济危机持续时间长D.经济危机破坏力巨大解析:选D据材料中五个主要资本主义国家在工业、外贸和失业人数方面的数据可知经济危机破坏力巨大,故D项正确。4.1932年,美国财政部长梅隆说:“我不相信我们没有什么秘诀或灵符来补救我们今日所受的灾害。我不相信我们的制度基本上有什么不对的地方。”可见,梅隆()A.反对自行调节B.主张干预经济C.抨击经济改革D.相信自由经济解析:选D注意时间1932年,正是1929~1933年经济大危机时期,梅隆的“我不相信我们的制度基本上有什么不对的地方”体现了他仍相信自由经济,主张经济的自行调节反对干预经济,D项正确。[深化提能]2019年是经济大危机爆发90周年,总结其教训:各国在发展经济时,不仅要关注目前的直接效益,更要着眼于未来,要确保经济的持续发展,要清醒地看到经济发展中可能存在的潜在危机,防患于未然;政府要居安思危,要适时调整内部机制和政策;各国要注意协调国际经济关系,削减贸易壁垒,实现贸易自由化。在经济区域化和经济全球化趋势加强的当今世界,国际合作尤其重要。二战后资本主义国家对经济加强干预的方式及实质(1)方式:①实行国有化,建立国营经济。发达国家把铁路、电力等投资数额大、见效慢、利润低、私人不愿投资的基础工业、交通运输业、公用事业收归国有,同时兴办原子能、宇航等工业企业。②制定经济计划,指导经济发展。其目的是避免生产的无政府状态,保证经济运行的有序状态。发达国家的经济计划是指导性的,侧重对经济发展的规划和引导。③财政政策调节。扩大政府开支、政府直接采购以及利用税收等财政政策调节社会生产,也是国家干预经济的重要手段。(2)实质:国家干预经济是资本主义生产关系发展过程中,在坚持资本主义制度的前提下进行的自我完善和发展。美国现代化经济模式斯大林模式5.英国...