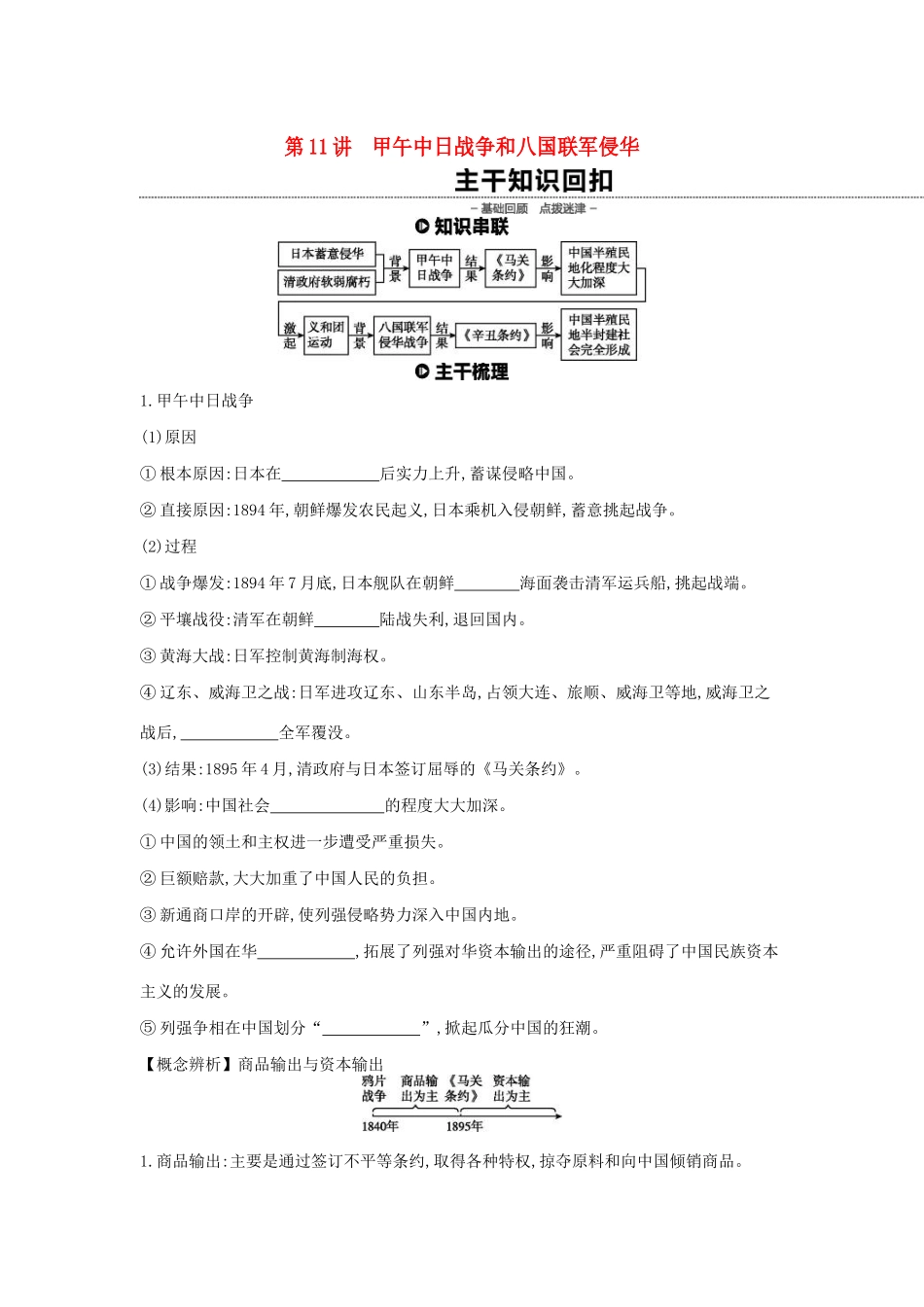

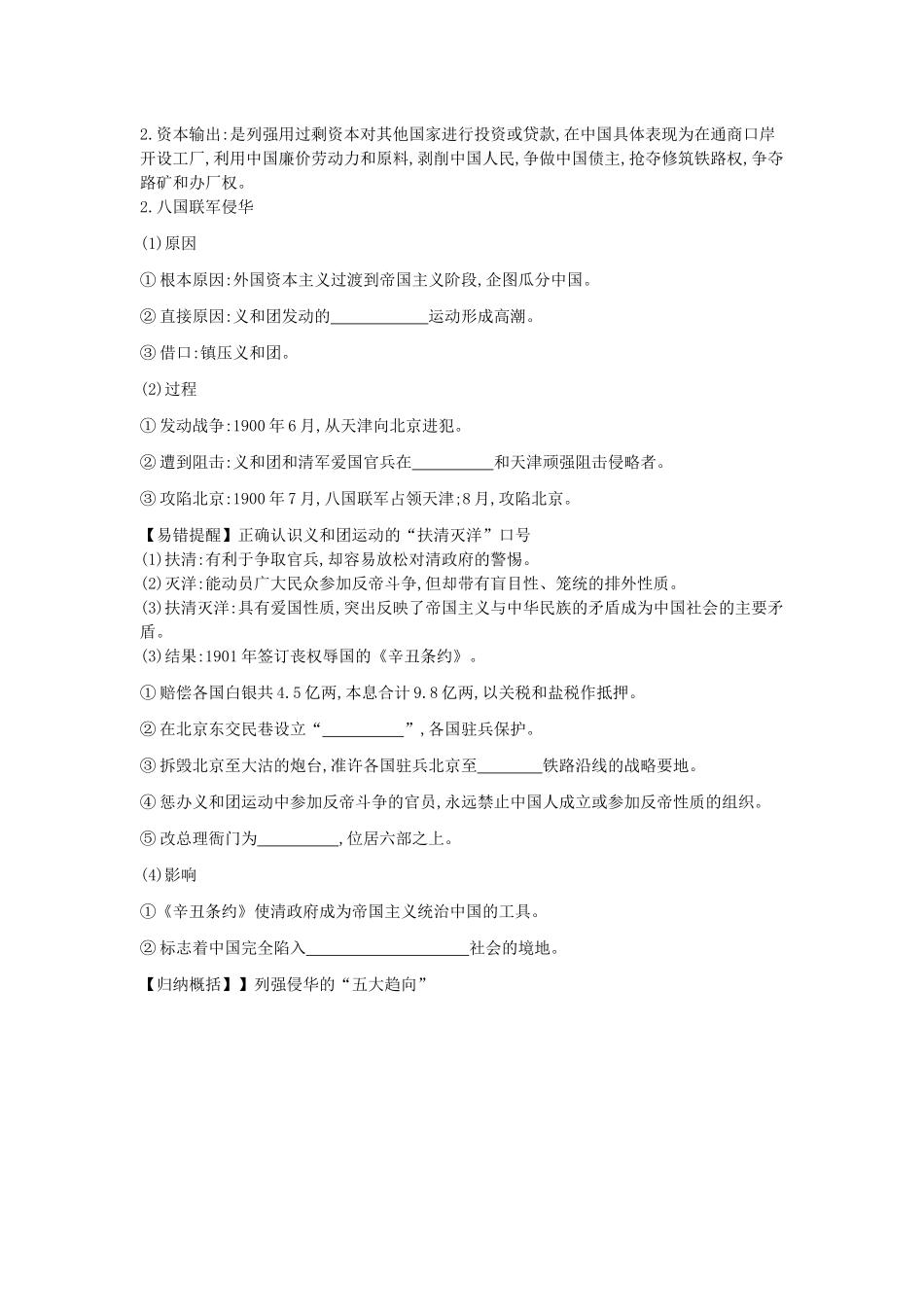

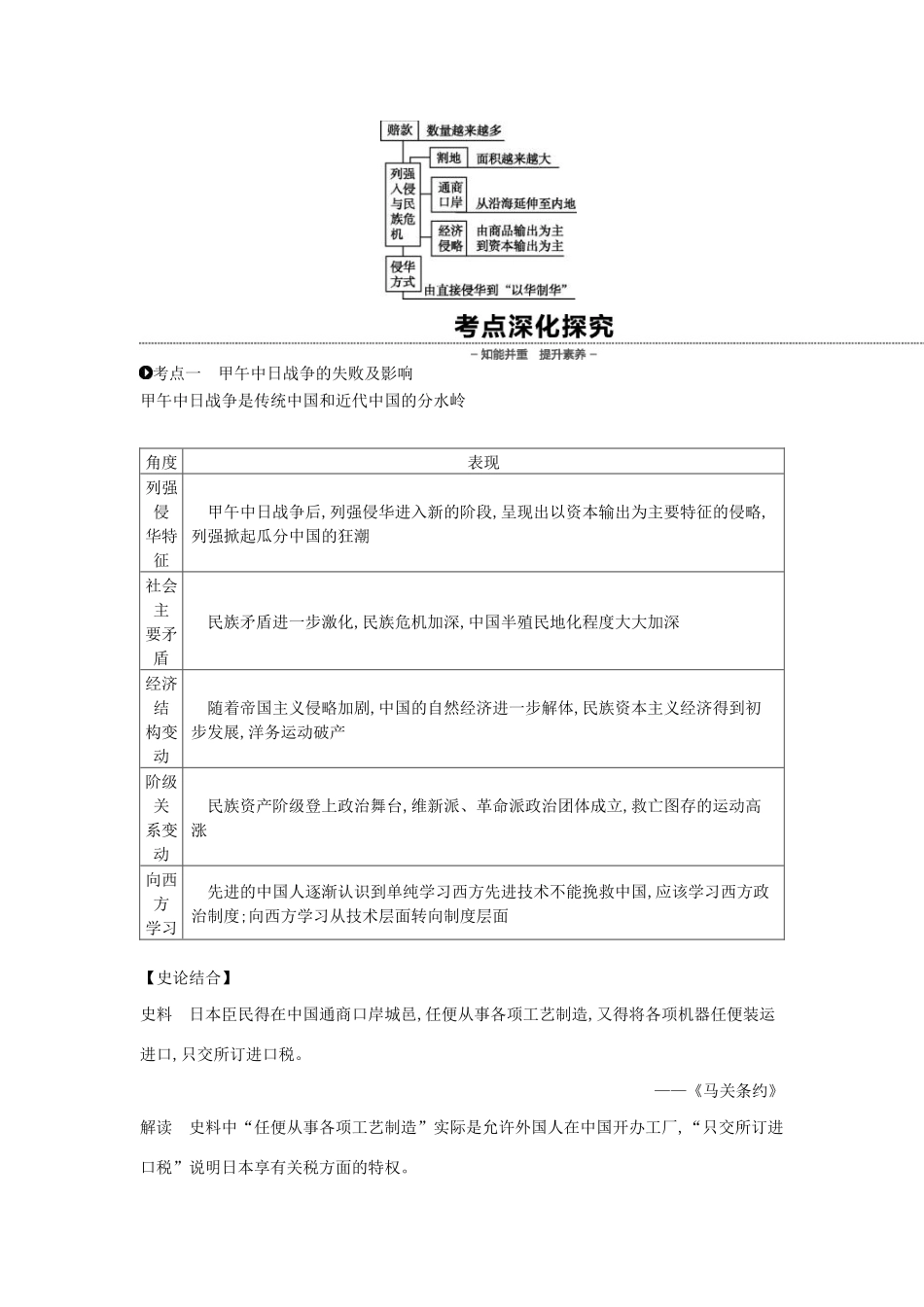

第11讲甲午中日战争和八国联军侵华1.甲午中日战争(1)原因①根本原因:日本在后实力上升,蓄谋侵略中国。②直接原因:1894年,朝鲜爆发农民起义,日本乘机入侵朝鲜,蓄意挑起战争。(2)过程①战争爆发:1894年7月底,日本舰队在朝鲜海面袭击清军运兵船,挑起战端。②平壤战役:清军在朝鲜陆战失利,退回国内。③黄海大战:日军控制黄海制海权。④辽东、威海卫之战:日军进攻辽东、山东半岛,占领大连、旅顺、威海卫等地,威海卫之战后,全军覆没。(3)结果:1895年4月,清政府与日本签订屈辱的《马关条约》。(4)影响:中国社会的程度大大加深。①中国的领土和主权进一步遭受严重损失。②巨额赔款,大大加重了中国人民的负担。③新通商口岸的开辟,使列强侵略势力深入中国内地。④允许外国在华,拓展了列强对华资本输出的途径,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。⑤列强争相在中国划分“”,掀起瓜分中国的狂潮。【概念辨析】商品输出与资本输出1.商品输出:主要是通过签订不平等条约,取得各种特权,掠夺原料和向中国倾销商品。2.资本输出:是列强用过剩资本对其他国家进行投资或贷款,在中国具体表现为在通商口岸开设工厂,利用中国廉价劳动力和原料,剥削中国人民,争做中国债主,抢夺修筑铁路权,争夺路矿和办厂权。2.八国联军侵华(1)原因①根本原因:外国资本主义过渡到帝国主义阶段,企图瓜分中国。②直接原因:义和团发动的运动形成高潮。③借口:镇压义和团。(2)过程①发动战争:1900年6月,从天津向北京进犯。②遭到阻击:义和团和清军爱国官兵在和天津顽强阻击侵略者。③攻陷北京:1900年7月,八国联军占领天津;8月,攻陷北京。【易错提醒】正确认识义和团运动的“扶清灭洋”口号(1)扶清:有利于争取官兵,却容易放松对清政府的警惕。(2)灭洋:能动员广大民众参加反帝斗争,但却带有盲目性、笼统的排外性质。(3)扶清灭洋:具有爱国性质,突出反映了帝国主义与中华民族的矛盾成为中国社会的主要矛盾。(3)结果:1901年签订丧权辱国的《辛丑条约》。①赔偿各国白银共4.5亿两,本息合计9.8亿两,以关税和盐税作抵押。②在北京东交民巷设立“”,各国驻兵保护。③拆毁北京至大沽的炮台,准许各国驻兵北京至铁路沿线的战略要地。④惩办义和团运动中参加反帝斗争的官员,永远禁止中国人成立或参加反帝性质的组织。⑤改总理衙门为,位居六部之上。(4)影响①《辛丑条约》使清政府成为帝国主义统治中国的工具。②标志着中国完全陷入社会的境地。【归纳概括】】列强侵华的“五大趋向”考点一甲午中日战争的失败及影响甲午中日战争是传统中国和近代中国的分水岭角度表现列强侵华特征甲午中日战争后,列强侵华进入新的阶段,呈现出以资本输出为主要特征的侵略,列强掀起瓜分中国的狂潮社会主要矛盾民族矛盾进一步激化,民族危机加深,中国半殖民地化程度大大加深经济结构变动随着帝国主义侵略加剧,中国的自然经济进一步解体,民族资本主义经济得到初步发展,洋务运动破产阶级关系变动民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派政治团体成立,救亡图存的运动高涨向西方学习先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进技术不能挽救中国,应该学习西方政治制度;向西方学习从技术层面转向制度层面【史论结合】史料日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。——《马关条约》解读史料中“任便从事各项工艺制造”实际是允许外国人在中国开办工厂,“只交所订进口税”说明日本享有关税方面的特权。问题根据史料,指出19世纪末列强侵华方式在经济方面的变化。考点二八国联军侵华的影响《辛丑条约》体现的列强侵略特点(1)惩罚对象主要是中国人民:列强要求赔款4.5亿两白银,当时中国人口4.5亿,用意是要每个中国人都要向他们交1两白银的“罚金”,借此惩罚、侮辱所有的中国人;发生过反帝斗争的城镇,一律停止科考五年。(2)带有强烈的政治色彩:《辛丑条约》没有割地,不开新商埠,巨额赔款也不是列强的根本意图所在。列强直接目的就是要控制清政府,征服中国人民,把清政府变成帝国主义统治中国的工具。(3)既维护清政府的反动统治,又加以严格控制:此条约惩办参加反帝斗争和对反帝运动镇压不力的官吏,但丝毫未涉及处置慈禧太后。...