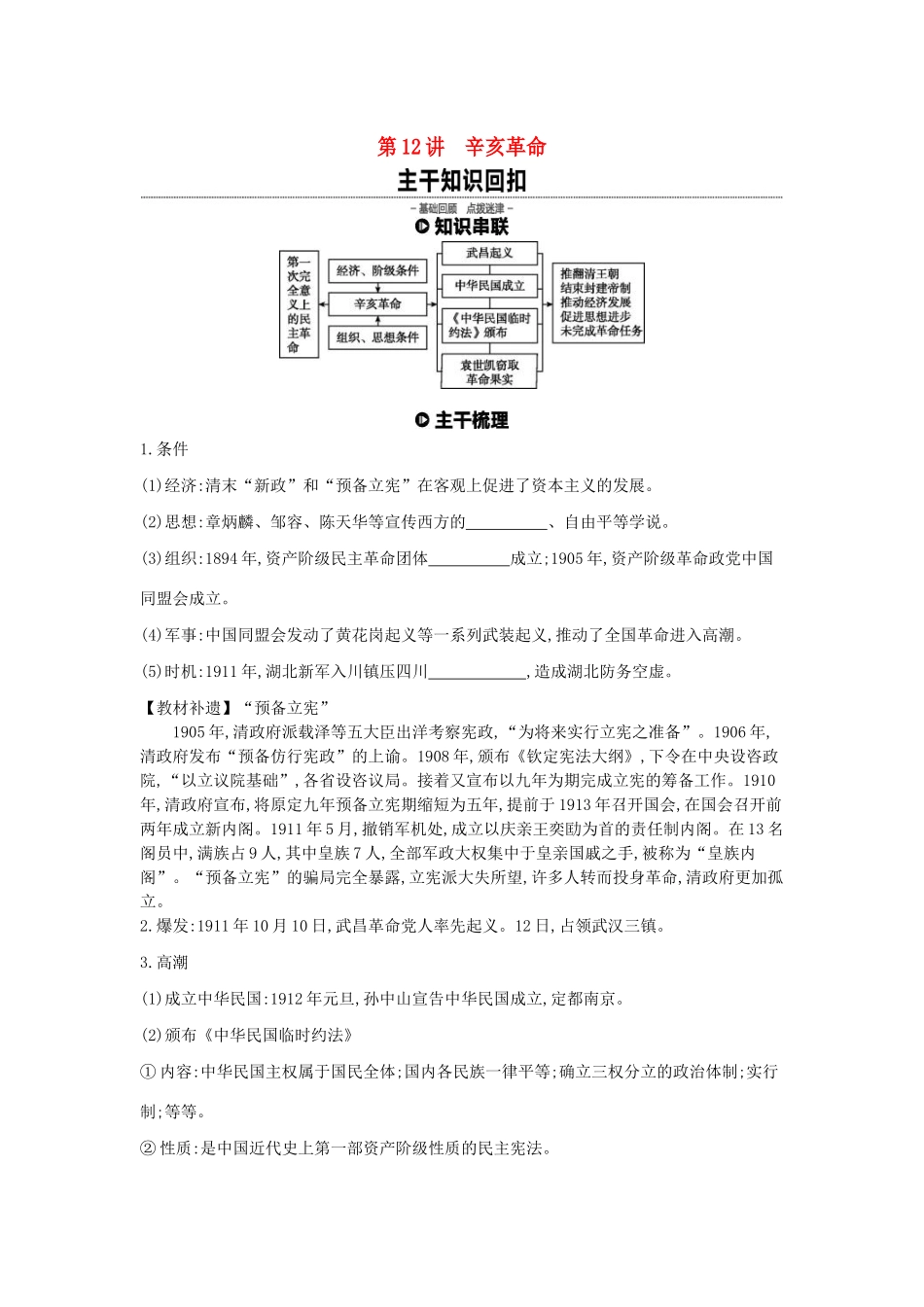

第12讲辛亥革命1.条件(1)经济:清末“新政”和“预备立宪”在客观上促进了资本主义的发展。(2)思想:章炳麟、邹容、陈天华等宣传西方的、自由平等学说。(3)组织:1894年,资产阶级民主革命团体成立;1905年,资产阶级革命政党中国同盟会成立。(4)军事:中国同盟会发动了黄花岗起义等一系列武装起义,推动了全国革命进入高潮。(5)时机:1911年,湖北新军入川镇压四川,造成湖北防务空虚。【教材补遗】“预备立宪”1905年,清政府派载泽等五大臣出洋考察宪政,“为将来实行立宪之准备”。1906年,清政府发布“预备仿行宪政”的上谕。1908年,颁布《钦定宪法大纲》,下令在中央设咨政院,“以立议院基础”,各省设咨议局。接着又宣布以九年为期完成立宪的筹备工作。1910年,清政府宣布,将原定九年预备立宪期缩短为五年,提前于1913年召开国会,在国会召开前两年成立新内阁。1911年5月,撤销军机处,成立以庆亲王奕劻为首的责任制内阁。在13名阁员中,满族占9人,其中皇族7人,全部军政大权集中于皇亲国戚之手,被称为“皇族内阁”。“预备立宪”的骗局完全暴露,立宪派大失所望,许多人转而投身革命,清政府更加孤立。2.爆发:1911年10月10日,武昌革命党人率先起义。12日,占领武汉三镇。3.高潮(1)成立中华民国:1912年元旦,孙中山宣告中华民国成立,定都南京。(2)颁布《中华民国临时约法》①内容:中华民国主权属于国民全体;国内各民族一律平等;确立三权分立的政治体制;实行制;等等。②性质:是中国近代史上第一部资产阶级性质的民主宪法。③意义:具有反对制度的进步意义。4.结局(1)结局:窃取了革命的胜利果实。(2)原因①袁世凯玩弄两面手法,势力强大。②列强以军事威胁、外交孤立和经济封锁为手段,向革命政权施加压力。③革命营垒中的和旧官僚向革命党人进攻。④孙中山被迫妥协退让。5.功绩(1)结束了中国两千多年的封建,建立起资产阶级共和国。(2)人民获得了一些民主和自由的权利,观念逐渐深入人心。(3)推翻了“”,客观上打击了帝国主义侵略势力,为中国民族资本主义的发展创造了条件。(4)对近代亚洲各国的民族解放运动产生了广泛的影响。【易错提醒】封建制度≠封建君主专制制度封建制度是一个包括政治、经济、思想文化的综合性概念。辛亥革命只是结束了中国两千多年的封建君主专制制度,但并没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,地主阶级的统治地位、封建土地所有制并未改变,封建思想在国民头脑中还根深蒂固。考点一《中华民国临时约法》的特点及影响全面认识《中华民国临时约法》(1)目的:防止袁世凯专制独裁(直接目的),维护资产阶级民主共和制度(根本目的)。(2)内容:规定了国家主权的归属及人民拥有的自由权利和义务,确立了三权分立的分权制衡原则,保证民主共和制度。(3)特点①根据孙中山民权主义学说,规定中华民国为资产阶级民主共和国。②根据资产阶级三权分立原则,规定中华民国的政治制度。③依据资产阶级民主自由原则,规定人民的自由权利。④为限制袁世凯的权力,规定实行责任内阁制,并扩大参议院的权力。(4)影响①革命性:《中华民国临时约法》宣告了封建君主专制制度的灭亡和资产阶级民主共和国的诞生,具有反对帝国主义侵略、反对民族分裂的作用。②民主性:两千多年的封建君主专制制度的合法地位由此颠覆,民主共和的观念日益深入人心。③局限性:它没有具体规定人民的权利以及实现人民权利的保障,没有规定反帝反封建的民主革命纲领,没有解决农民的土地问题。【史论结合】史料“中华民国,由中华人民组织之。”“中华民国之主权,属于国民全体。”“中华民国人民,一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。”“人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利。”“中华民国之立法权,以参议院行之。”“临时大总统、副总统,由参议院选举之。”“临时大总统代表临时政府,总揽政务。”“法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。”——摘编自《中华民国临时约法》解读史料阐述了《中华民国临时约法》的主要内容,也体现了《中华民国临时约法》的特点。对权利归属的规定体现了主权在民的思想。对民权的规定赋予了公民自由、平等的权利,体现了资产阶级民主精神。《中华民国临时约法》规定在政府的组织形式上实行分权制衡的原则,实行代议...