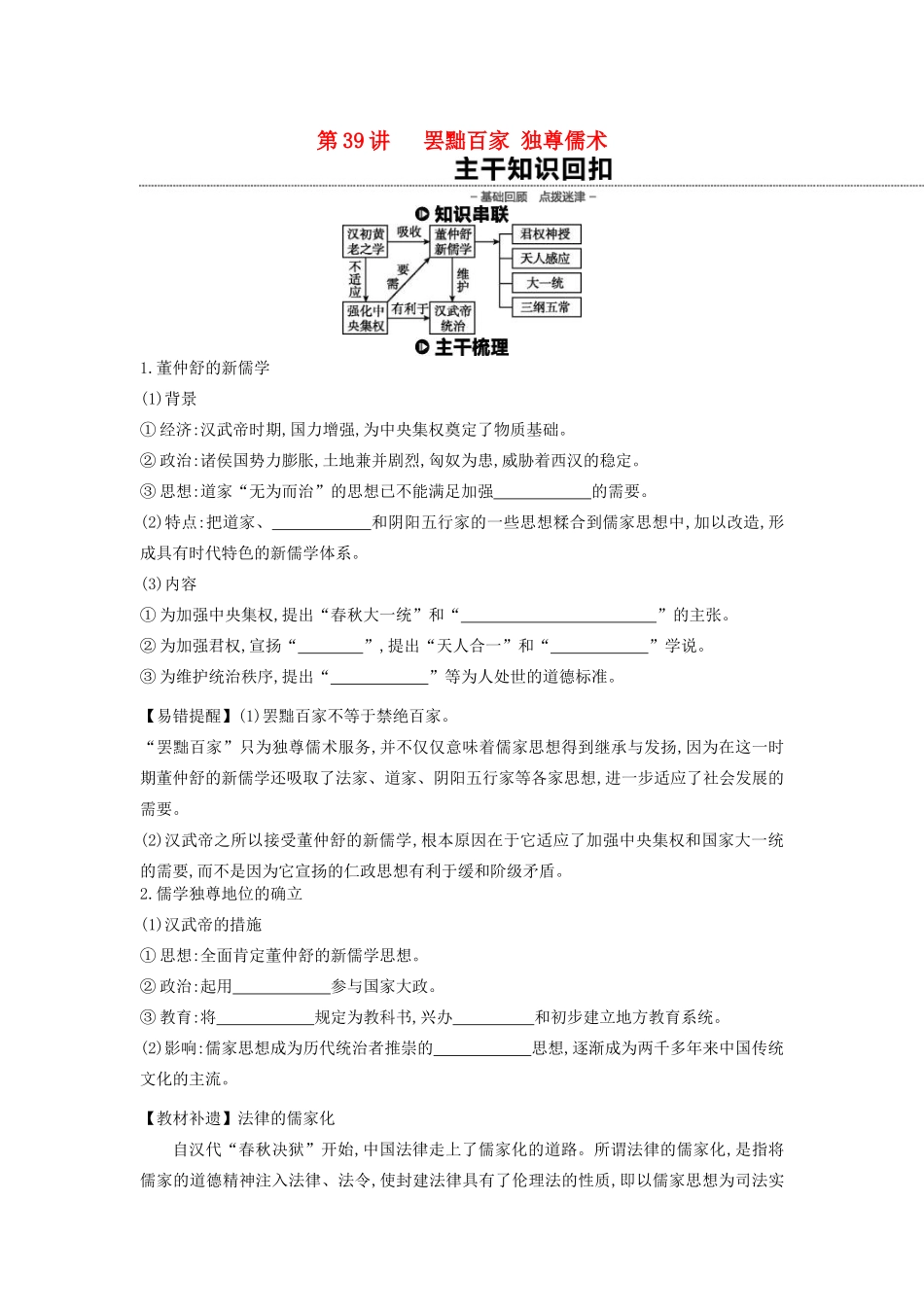

第39讲罢黜百家独尊儒术1.董仲舒的新儒学(1)背景①经济:汉武帝时期,国力增强,为中央集权奠定了物质基础。②政治:诸侯国势力膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,威胁着西汉的稳定。③思想:道家“无为而治”的思想已不能满足加强的需要。(2)特点:把道家、和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成具有时代特色的新儒学体系。(3)内容①为加强中央集权,提出“春秋大一统”和“”的主张。②为加强君权,宣扬“”,提出“天人合一”和“”学说。③为维护统治秩序,提出“”等为人处世的道德标准。【易错提醒】(1)罢黜百家不等于禁绝百家。“罢黜百家”只为独尊儒术服务,并不仅仅意味着儒家思想得到继承与发扬,因为在这一时期董仲舒的新儒学还吸取了法家、道家、阴阳五行家等各家思想,进一步适应了社会发展的需要。(2)汉武帝之所以接受董仲舒的新儒学,根本原因在于它适应了加强中央集权和国家大一统的需要,而不是因为它宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾。2.儒学独尊地位的确立(1)汉武帝的措施①思想:全面肯定董仲舒的新儒学思想。②政治:起用参与国家大政。③教育:将规定为教科书,兴办和初步建立地方教育系统。(2)影响:儒家思想成为历代统治者推崇的思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。【教材补遗】法律的儒家化自汉代“春秋决狱”开始,中国法律走上了儒家化的道路。所谓法律的儒家化,是指将儒家的道德精神注入法律、法令,使封建法律具有了伦理法的性质,即以儒家思想为司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。中国法律的儒家化,形成了礼法合一的特色,影响深远。考点一董仲舒新儒学的主张及特点1.董仲舒新儒学成为正统思想的原因(1)形势需要:汉武帝时期,西汉国力强盛,但也面临着一系列新的社会问题,如土地兼并、商贾膨胀、匈奴威胁、王国问题等;汉初的“无为而治”思想已不再适应新形势的需要,统治政策急需从“无为”向“有为”转变。(2)与时俱进:董仲舒适应时代的变化和形势的需要,对儒学进行了改造。“大一统”思想有利于凝聚人心和维护国家统一;“天人感应”和“君权神授”的主张给封建皇权披上了神圣的外衣,有利于加强君主专制。【史论结合】史料从孔孟荀到董仲舒,儒学完成了由平民儒学向官方儒学的第一次转型和跨越,自此以下,两千多年间,儒学一直充当着国家意识形态的角色。儒学由民间进入宫廷后,借助强大的国家机器,尤其是教育制度和人才选拔制度,使儒学得以广泛地传播和普及,并不断向周边国家和地区渗透。然而,官方化对儒学而言是把“双刃剑”,它在推动儒学发展的同时,也腐蚀着儒学的机体,曲解了儒学的精神,扼杀了儒学的创造力,甚至败坏了儒学的声誉。——摘编自颜炳罡《民间儒学何以可能?》解读本段史料主要阐述了儒学由平民儒学到官方儒学的转变,以及这一转变所带来的变化和影响。分析其转变的原因和背景,需要结合当时西汉的政治大环境——汉武帝巩固统治的需要,以及儒学自身的调整两方面来考虑。问题根据史料并结合所学知识,分析儒学完成由民间进入宫廷的第一次转型的背景和表现。2.多角度理解董仲舒新儒学呈现的特点(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。(3)在宣扬“君权神授”的同时,又继承和发展了儒家的民本思想和“仁政”思想。(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。【史论结合】史料春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。——《汉书·董仲舒传》解读史料中董仲舒提出了“春秋大一统”与“罢黜百家,独尊儒术”的主张,适应了加强中央集权的需要。省略号前后两句话分别反映了“大一统”思想提出的原因及思想统一后的效果。“邪辟之说”指的是儒家之外的学说。问题依据史料及所学知识,指出董仲舒儒学思想的特征。考点二董仲舒新儒学的深远影响儒学独尊地位的确立对中国历史发展的深远影响(1)对汉代政治:有利于巩固中央集权的“大一统”局面,削弱和打击地方...