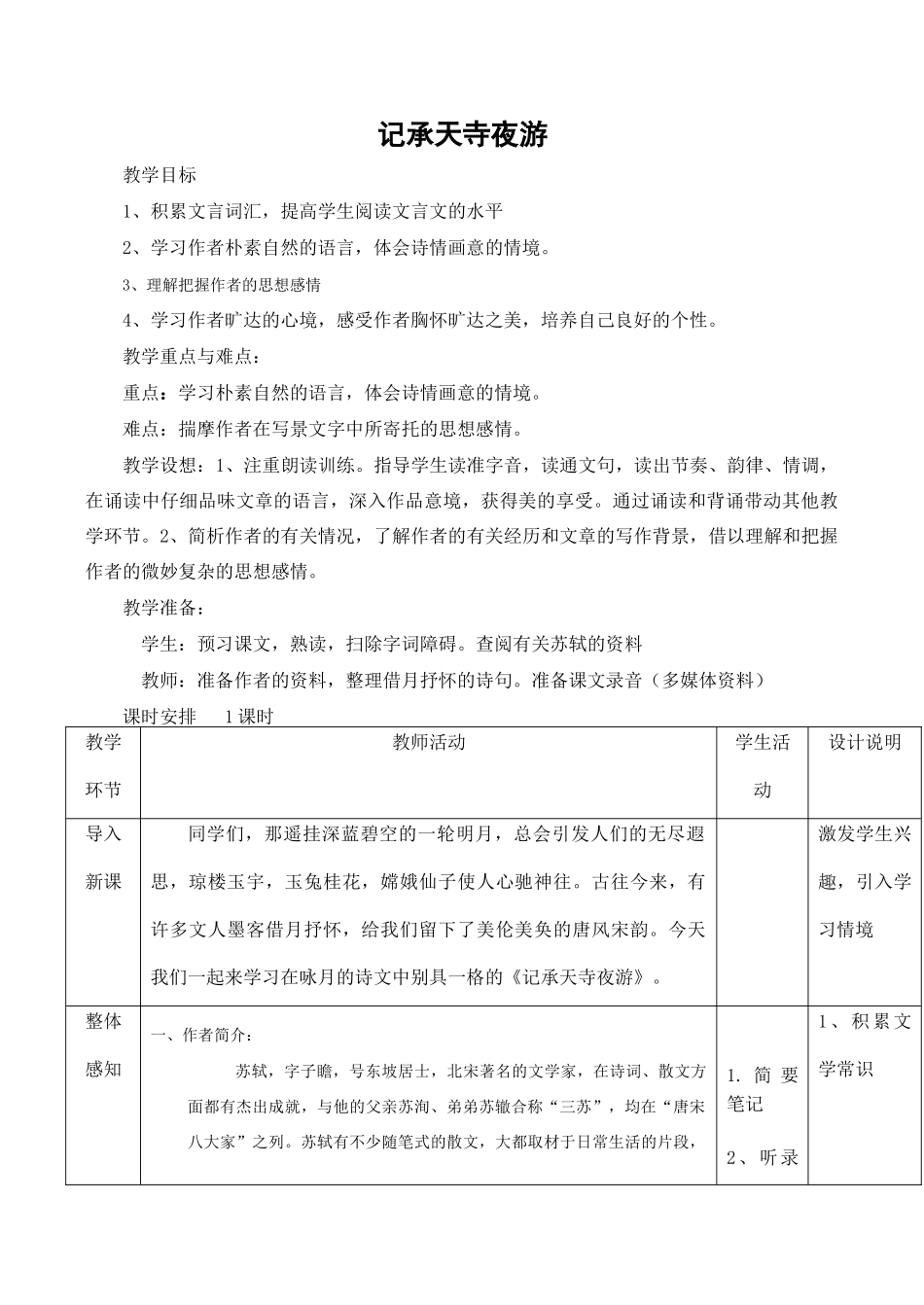

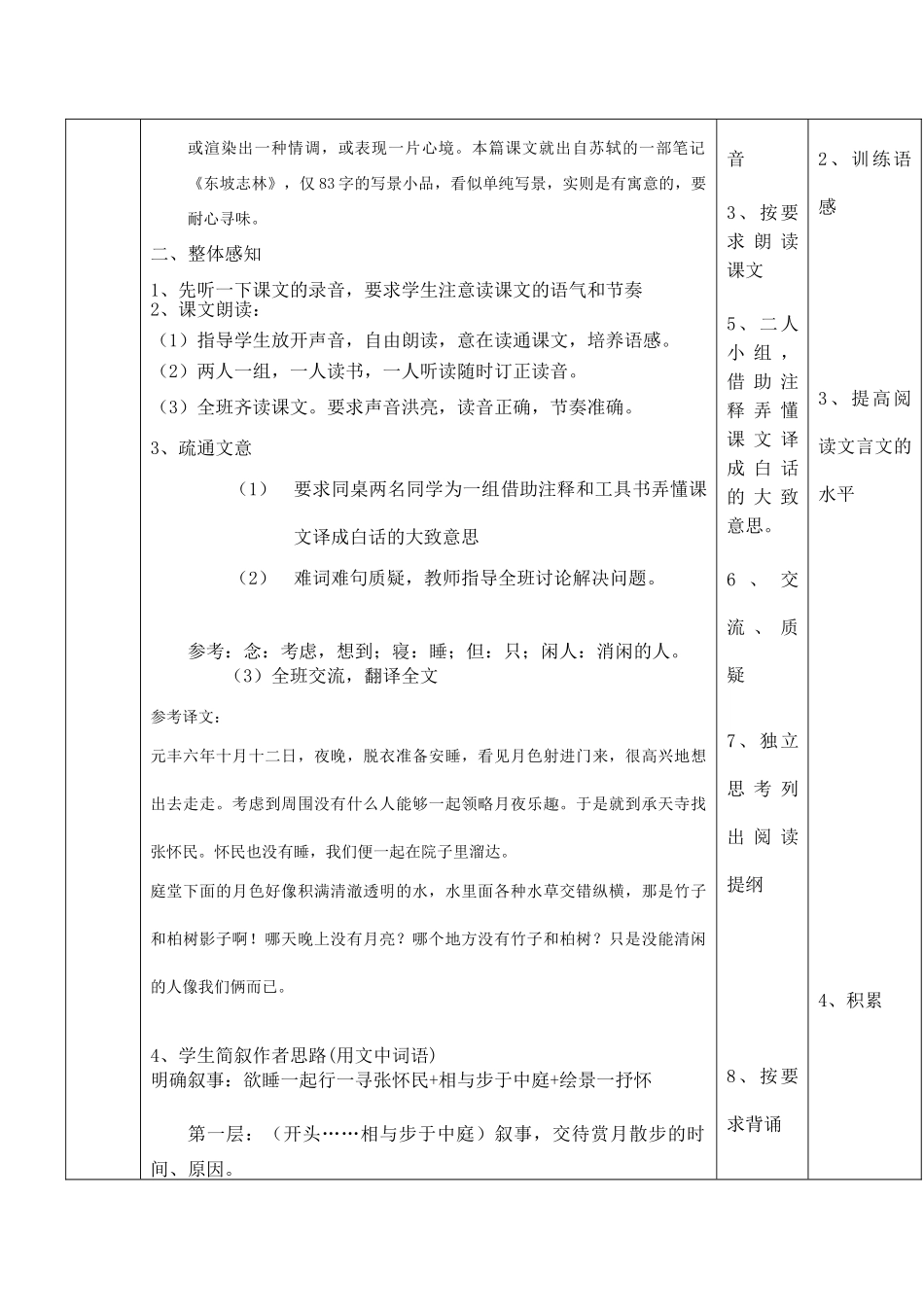

记承天寺夜游教学目标1、积累文言词汇,提高学生阅读文言文的水平2、学习作者朴素自然的语言,体会诗情画意的情境。3、理解把握作者的思想感情4、学习作者旷达的心境,感受作者胸怀旷达之美,培养自己良好的个性。教学重点与难点:重点:学习朴素自然的语言,体会诗情画意的情境。难点:揣摩作者在写景文字中所寄托的思想感情。教学设想:1、注重朗读训练。指导学生读准字音,读通文句,读出节奏、韵律、情调,在诵读中仔细品味文章的语言,深入作品意境,获得美的享受。通过诵读和背诵带动其他教学环节。2、简析作者的有关情况,了解作者的有关经历和文章的写作背景,借以理解和把握作者的微妙复杂的思想感情。教学准备:学生:预习课文,熟读,扫除字词障碍。查阅有关苏轼的资料教师:准备作者的资料,整理借月抒怀的诗句。准备课文录音(多媒体资料)课时安排1课时教学环节教师活动学生活动设计说明导入新课同学们,那遥挂深蓝碧空的一轮明月,总会引发人们的无尽遐思,琼楼玉宇,玉兔桂花,嫦娥仙子使人心驰神往。古往今来,有许多文人墨客借月抒怀,给我们留下了美伦美奂的唐风宋韵。今天我们一起来学习在咏月的诗文中别具一格的《记承天寺夜游》。激发学生兴趣,引入学习情境整体感知一、作者简介:苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋著名的文学家,在诗词、散文方面都有杰出成就,与他的父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。苏轼有不少随笔式的散文,大都取材于日常生活的片段,1.简要笔记2、听录1、积累文学常识或渲染出一种情调,或表现一片心境。本篇课文就出自苏轼的一部笔记《东坡志林》,仅83字的写景小品,看似单纯写景,实则是有寓意的,要耐心寻味。二、整体感知1、先听一下课文的录音,要求学生注意读课文的语气和节奏2、课文朗读:(1)指导学生放开声音,自由朗读,意在读通课文,培养语感。(2)两人一组,一人读书,一人听读随时订正读音。(3)全班齐读课文。要求声音洪亮,读音正确,节奏准确。3、疏通文意(1)要求同桌两名同学为一组借助注释和工具书弄懂课文译成白话的大致意思(2)难词难句质疑,教师指导全班讨论解决问题。参考:念:考虑,想到;寝:睡;但:只;闲人:消闲的人。(3)全班交流,翻译全文参考译文:元丰六年十月十二日,夜晚,脱衣准备安睡,看见月色射进门来,很高兴地想出去走走。考虑到周围没有什么人能够一起领略月夜乐趣。于是就到承天寺找张怀民。怀民也没有睡,我们便一起在院子里溜达。庭堂下面的月色好像积满清澈透明的水,水里面各种水草交错纵横,那是竹子和柏树影子啊!哪天晚上没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树?只是没能清闲的人像我们俩而已。4、学生简叙作者思路(用文中词语)明确叙事:欲睡一起行一寻张怀民+相与步于中庭+绘景一抒怀第一层:(开头……相与步于中庭)叙事,交待赏月散步的时间、原因。音3、按要求朗读课文5、二人小组,借助注释弄懂课文译成白话的大致意思。6、交流、质疑7、独立思考列出阅读提纲8、按要求背诵2、训练语感3、提高阅读文言文的水平4、积累第二层:(庭下如积水空明……盖竹柏影也)写景,写月下庭中景物。第三层:(何夜无月……结尾)抒情,面对月光、竹柏疏影抒发感慨。三、背诵1、指导:叙事————写景————抒情2、教师范读,学生背诵3、检查:①要求学生齐背。②指导分组竞赛.首先每组推荐两名程度教好的学生背诵。然后其他组再指定两名学生背诵。③评比。表扬、鼓励。9、竞赛问题探究把握作者的思想感情分析下列句子中流露了作者什么样的思想感情?(1)月色入户,欣然起行(2)念无以为乐者,遂至承天寺寻张怀民“(3)怀民亦未寝,相与步于中庭(4)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。明确:1、表现了作者的欢欣之情2、含有知音稀少的憾意和淡微低沉的谓叹。3、漫步赏月的怡适4、贬谪的悲凉、失意的落寞、自我排遣的达观、赏月的悠闲。1、分组讨论,并作记录2、各抒己见,言之成理即可1、培养学生对文言文的感悟能力2、培养学生的分析表达能力品味一、并简要分析下列写景语句的妙处。赏析(1)“月色入户”(2)“欣然起行”,(3)“庭...