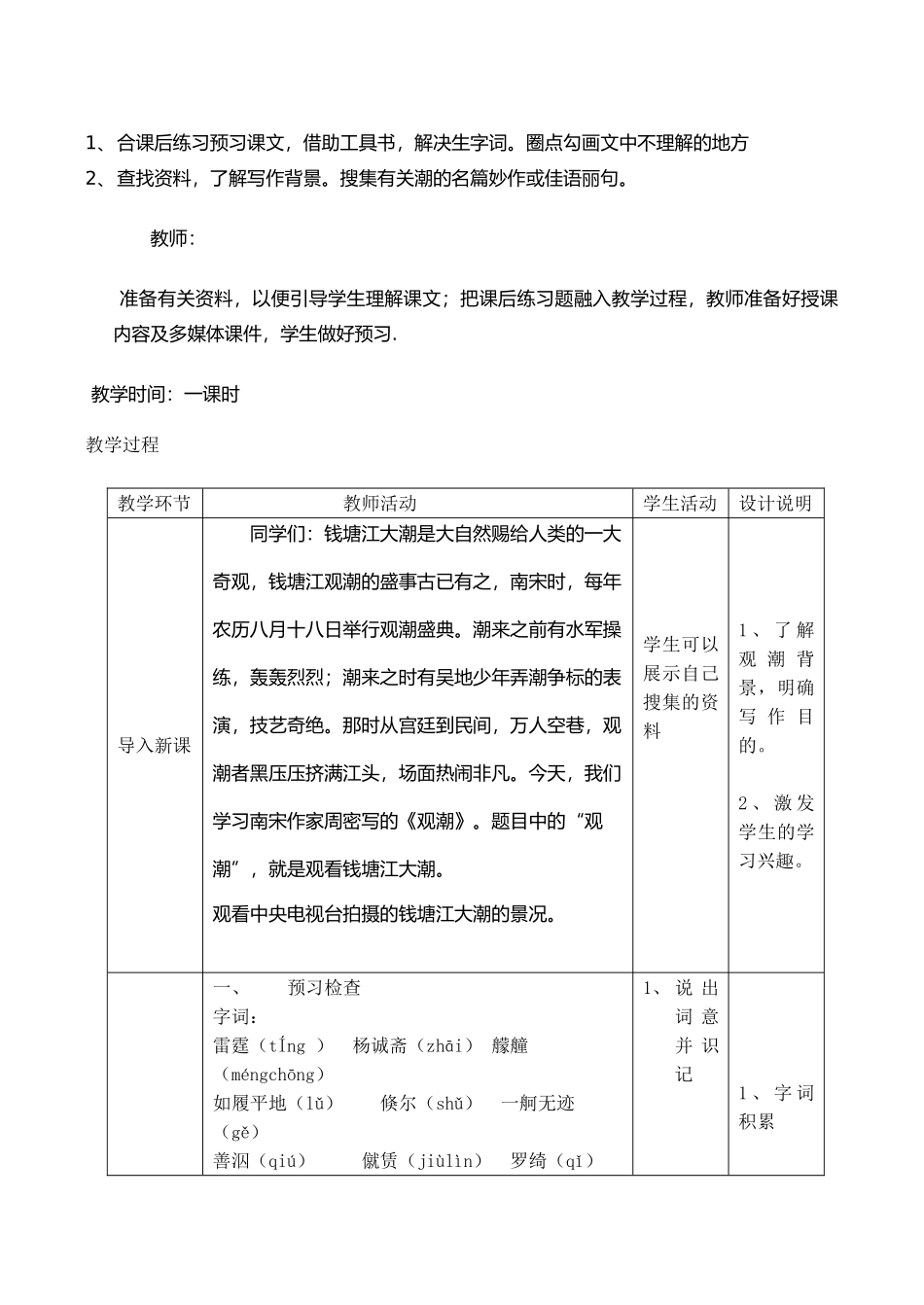

观潮教学目标教学目的1、了解有关周密的文学常识。2、积累文言词汇,培养学生古文的阅读理解能力。3、整体把握文中描写的钱塘江潮、水军演习、吴中健儿的弄潮等三方面的内容。4、体味文章写作手法及语言风格,体会文中自然美与风俗民情美相结合的特点,感受艺术境界。5、熟读成诵并能翻译全文。教学设想1、反复诵读,对照注释,借助工具书,独立翻译课文,逐步提高文言文阅读能力。2、提倡主动探究、团结合作、勇于创新的精神,全面提高学生的语文素养。3、拓宽语文学习和运用的领域,提前布置学生查找相关资料。4、比较拓展法。拓展潘阆的《酒泉子》,与本文比较,开阔学生视野,提高阅读能力。5、提倡主动探究、团结合作、勇于创新的精神,全面提高学生的语文素养。6、在传授知识的同时,渗透人文教育,激发学生热爱自然、赞美自然的豪情。教学重点:精彩的场面描写,精巧的结构安排。教学难点引导学生了解南宋时的观潮活动。课前准备学生:1、合课后练习预习课文,借助工具书,解决生字词。圈点勾画文中不理解的地方2、查找资料,了解写作背景。搜集有关潮的名篇妙作或佳语丽句。教师:准备有关资料,以便引导学生理解课文;把课后练习题融入教学过程,教师准备好授课内容及多媒体课件,学生做好预习.教学时间:一课时教学过程教学环节教师活动学生活动设计说明导入新课同学们:钱塘江大潮是大自然赐给人类的一大奇观,钱塘江观潮的盛事古已有之,南宋时,每年农历八月十八日举行观潮盛典。潮来之前有水军操练,轰轰烈烈;潮来之时有吴地少年弄潮争标的表演,技艺奇绝。那时从宫廷到民间,万人空巷,观潮者黑压压挤满江头,场面热闹非凡。今天,我们学习南宋作家周密写的《观潮》。题目中的“观潮”,就是观看钱塘江大潮。观看中央电视台拍摄的钱塘江大潮的景况。学生可以展示自己搜集的资料1、了解观潮背景,明确写作目的。2、激发学生的学习兴趣。一、预习检查字词:雷霆(tÍng)杨诚斋(zhāi)艨艟(méngchōng)如履平地(lǔ)倏尔(shǔ)一舸无迹(gě)善泅(qiú)僦赁(jiùlìn)罗绮(qǐ)1、说出词意并识记1、字词积累整体感知鲸波(jīng)二、作者简介周密(1232—1298),字公谨,南宋作家,原籍济南,后为湖州(今浙江湖州市)人。课文选自周密的《武林旧事》,这是周密在南宋灭亡之后追忆往事的一部作品。武林就是南宋的都城临安,即现在的杭州三、时代背景钱塘江大潮,古人称之为“壮观天下无”。它的形成与其独具的自然条件有关。因江口呈喇叭形,宽处过百里,窄处仅十里.巨潮被狭窄扛道约束,会形成波澜壮阔的涌潮。其势奔腾咆哮,排山倒海。我国古代的墨客词人多以钱塘江大潮为描写对象。本文就写了南宋时期钱塘江海潮的景象和观潮的盛况。三、内容感知:本文以海潮为线索贯穿全文,开篇从多个角度描写海潮的壮观景象,再引用诗句作形象的概括。中间两段具体生动地描写水军演习的精彩场面和弄潮儿英姿。海潮与人潮交相生辉,水军扬军威,泅者展英姿。最后一段则写观潮人数之多,观者之声势,侧面衬托出江潮之盛,水上表演之精彩。正侧面描写结合,白描与细描相结合,写景与记事相结合,教好地写出了钱塘江大潮的奇伟壮丽,又展现了南宋都城的风景画、风俗画,表现了人与自然搏斗的勇敢精神,也流露了作者在南宋王朝灭亡之后对过去生活的留恋之情。2、一名同学先读,然后齐读3、速读,把握文章的基本内容2知识积累3、理解文章大意4、背诵1、然后学生自读课文2、检查朗读。学生朗读课文,注意准确读出生字的读音。采用多种方式朗读。如个读、全班齐读、小组齐读,轮读。巩固生字读音,熟悉课文内容。3、借助工具书、课下注释,扫除文字障碍,粗知文意。同桌之间讨论交流,疏通课文,老师订正。4、齐读课文,指导背诵。4、分组竞赛,看哪组翻译课文做得最好问题探究1、文章结构清晰,紧扣“观”字,突出“潮”字,抓住典型场景,集中描述,从几个侧面把江潮壮阔景象和观潮的热闹场面艺术地再现出来。明确:第一段起句点题,提挚全文,接着采取居高临下、由远渐近的写法,着眼于色彩、声响、力量、气势几个特点,正面描写江潮,然后以“势极雄豪”一语收...