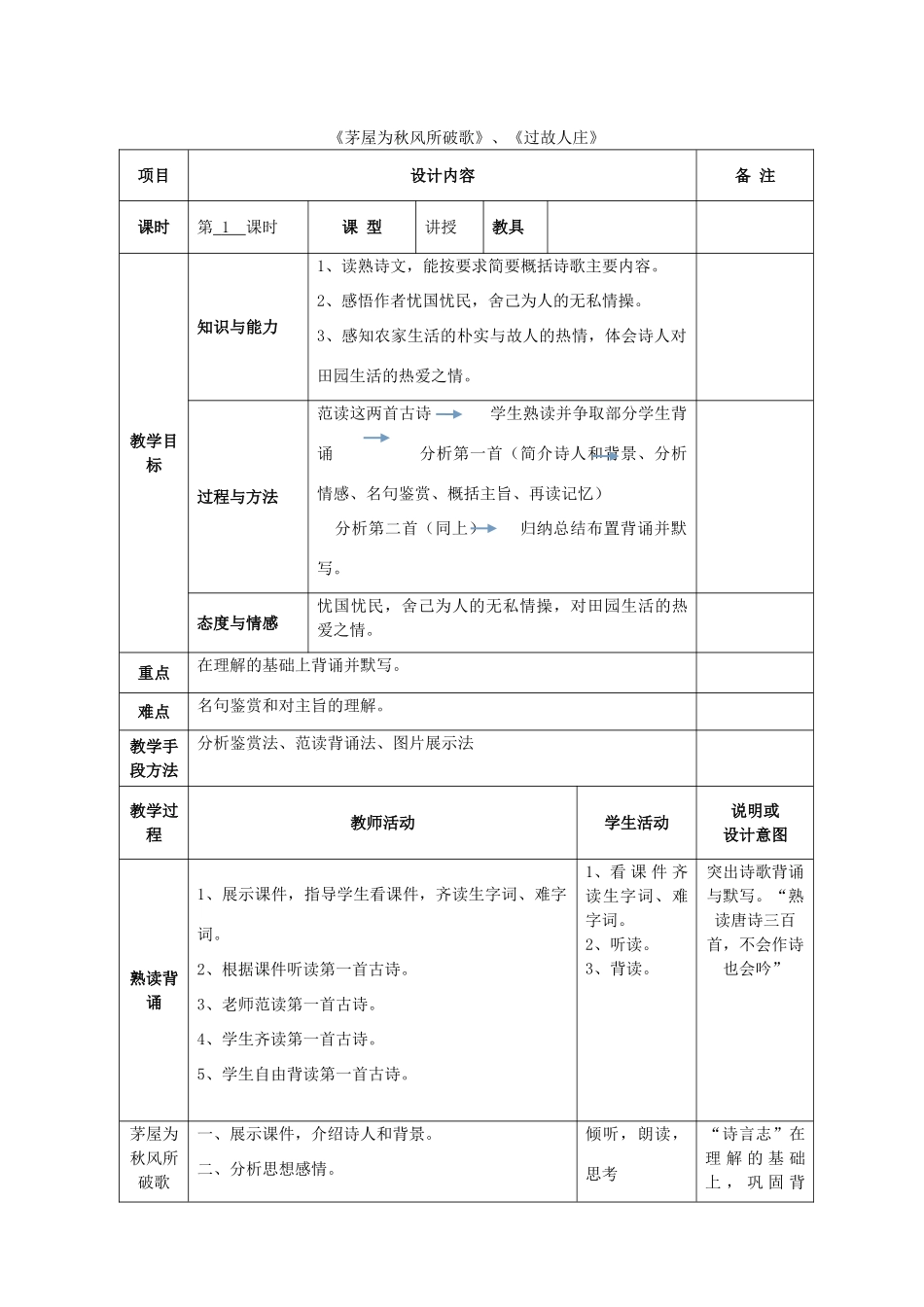

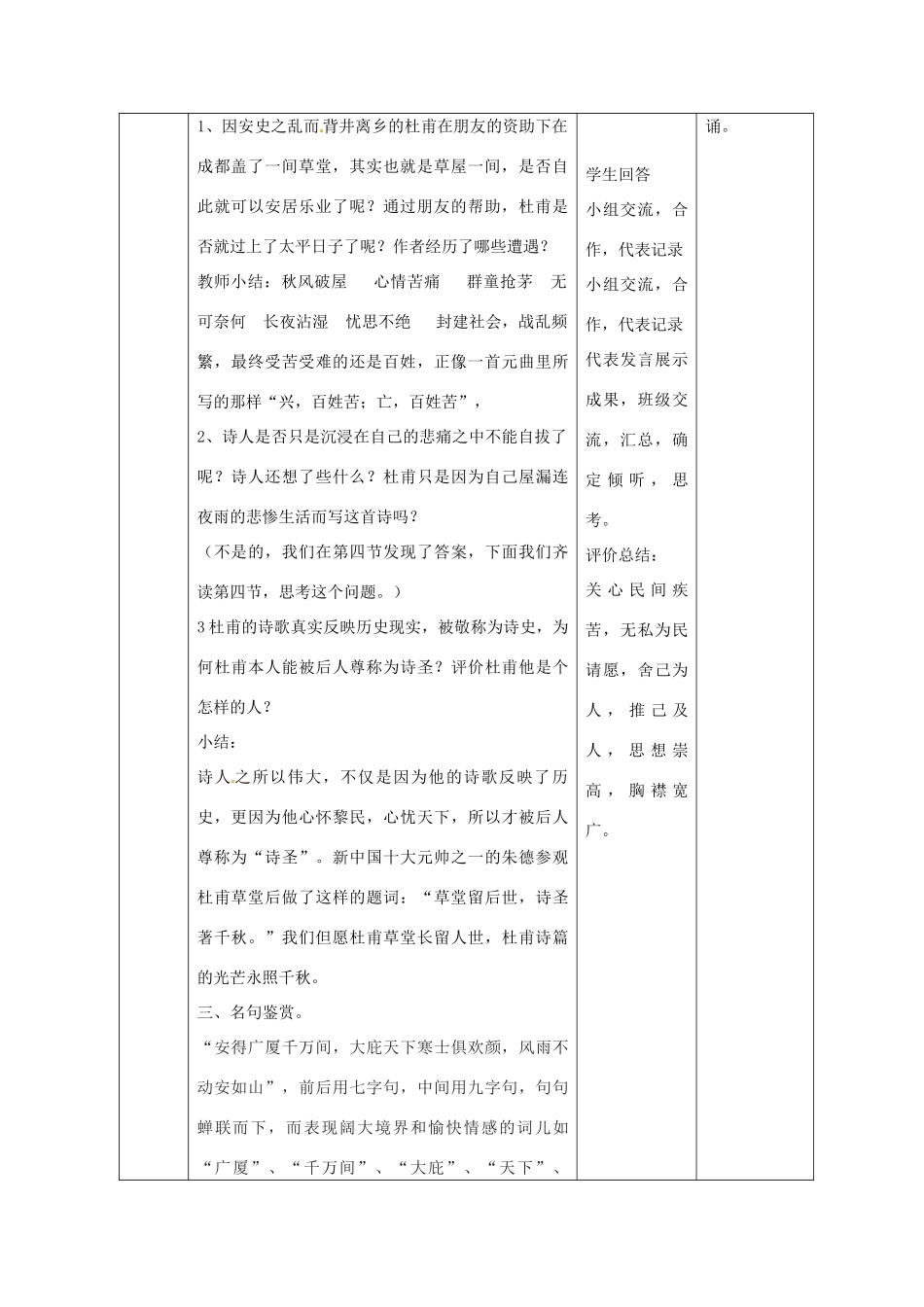

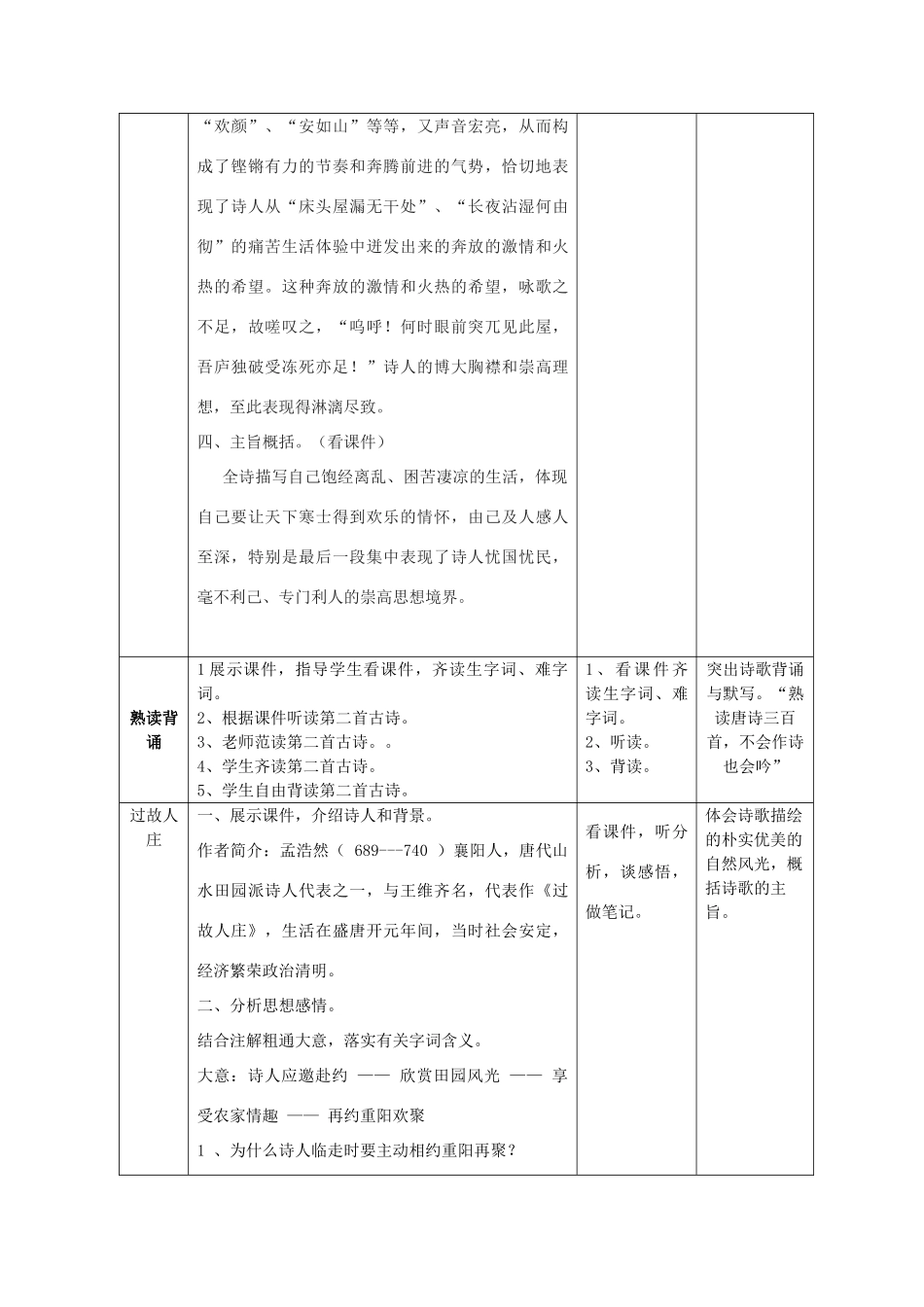

《茅屋为秋风所破歌》、《过故人庄》项目设计内容备注课时第1课时课型讲授教具教学目标知识与能力1、读熟诗文,能按要求简要概括诗歌主要内容。2、感悟作者忧国忧民,舍己为人的无私情操。3、感知农家生活的朴实与故人的热情,体会诗人对田园生活的热爱之情。过程与方法范读这两首古诗学生熟读并争取部分学生背诵分析第一首(简介诗人和背景、分析情感、名句鉴赏、概括主旨、再读记忆)分析第二首(同上)归纳总结布置背诵并默写。态度与情感忧国忧民,舍己为人的无私情操,对田园生活的热爱之情。重点在理解的基础上背诵并默写。难点名句鉴赏和对主旨的理解。教学手段方法分析鉴赏法、范读背诵法、图片展示法教学过程教师活动学生活动说明或设计意图熟读背诵1、展示课件,指导学生看课件,齐读生字词、难字词。2、根据课件听读第一首古诗。3、老师范读第一首古诗。4、学生齐读第一首古诗。5、学生自由背读第一首古诗。1、看课件齐读生字词、难字词。2、听读。3、背读。突出诗歌背诵与默写。“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”茅屋为秋风所破歌一、展示课件,介绍诗人和背景。二、分析思想感情。倾听,朗读,思考“诗言志”在理解的基础上,巩固背1、因安史之乱而背井离乡的杜甫在朋友的资助下在成都盖了一间草堂,其实也就是草屋一间,是否自此就可以安居乐业了呢?通过朋友的帮助,杜甫是否就过上了太平日子了呢?作者经历了哪些遭遇?教师小结:秋风破屋心情苦痛群童抢茅无可奈何长夜沾湿忧思不绝封建社会,战乱频繁,最终受苦受难的还是百姓,正像一首元曲里所写的那样“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,2、诗人是否只是沉浸在自己的悲痛之中不能自拔了呢?诗人还想了些什么?杜甫只是因为自己屋漏连夜雨的悲惨生活而写这首诗吗?(不是的,我们在第四节发现了答案,下面我们齐读第四节,思考这个问题。)3杜甫的诗歌真实反映历史现实,被敬称为诗史,为何杜甫本人能被后人尊称为诗圣?评价杜甫他是个怎样的人?小结:诗人之所以伟大,不仅是因为他的诗歌反映了历史,更因为他心怀黎民,心忧天下,所以才被后人尊称为“诗圣”。新中国十大元帅之一的朱德参观杜甫草堂后做了这样的题词:“草堂留后世,诗圣著千秋。”我们但愿杜甫草堂长留人世,杜甫诗篇的光芒永照千秋。三、名句鉴赏。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”,前后用七字句,中间用九字句,句句蝉联而下,而表现阔大境界和愉快情感的词儿如“广厦”、“千万间”、“大庇”、“天下”、学生回答小组交流,合作,代表记录小组交流,合作,代表记录代表发言展示成果,班级交流,汇总,确定倾听,思考。评价总结:关心民间疾苦,无私为民请愿,舍己为人,推己及人,思想崇高,胸襟宽广。诵。“欢颜”、“安如山”等等,又声音宏亮,从而构成了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势,恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处”、“长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放的激情和火热的希望。这种奔放的激情和火热的希望,咏歌之不足,故嗟叹之,“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”诗人的博大胸襟和崇高理想,至此表现得淋漓尽致。四、主旨概括。(看课件)全诗描写自己饱经离乱、困苦凄凉的生活,体现自己要让天下寒士得到欢乐的情怀,由己及人感人至深,特别是最后一段集中表现了诗人忧国忧民,毫不利己、专门利人的崇高思想境界。熟读背诵1展示课件,指导学生看课件,齐读生字词、难字词。2、根据课件听读第二首古诗。3、老师范读第二首古诗。。4、学生齐读第二首古诗。5、学生自由背读第二首古诗。1、看课件齐读生字词、难字词。2、听读。3、背读。突出诗歌背诵与默写。“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”过故人庄一、展示课件,介绍诗人和背景。作者简介:孟浩然(689---740)襄阳人,唐代山水田园派诗人代表之一,与王维齐名,代表作《过故人庄》,生活在盛唐开元年间,当时社会安定,经济繁荣政治清明。二、分析思想感情。结合注解粗通大意,落实有关字词含义。大意:诗人应邀赴约——欣赏田园风光——享受农家情趣——再约重阳欢聚1、为什么诗人临走时要主动相约重阳再聚?...