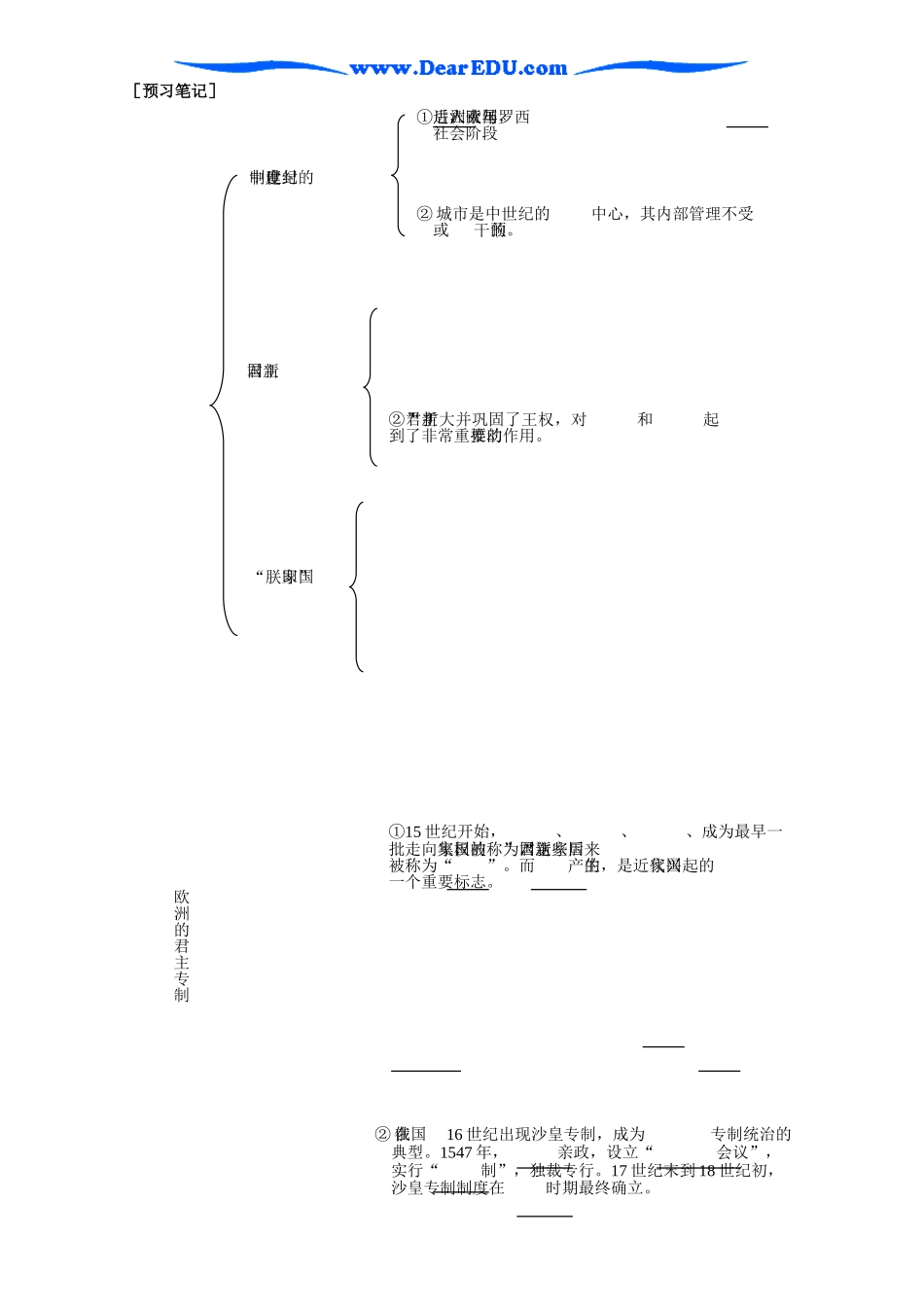

高二历史选修二第一单元从“朕即国家”到“主权在民”教案单元导航[单元概述]中世纪的欧洲分布着大大小小的王国,国王是最高的世俗统治者。但天主教会的势力遍布各地,教会不仅拥有精神权力,而且拥有世俗权力,在与教会、贵族和市民的错综复杂的斗争中,王权不断得以加强,从而出现“新君主国”,在历史上第一次确立了比较明确的国家疆域。“新君主”大都发展成为专制君主。法国国王路易十四是西欧专制君主的典型代表,与此相呼应,俄国出现沙皇专制,成为东欧专制统治的典型。中世纪的欧洲,基督教是占支配地位的意识形态。基督教的神学角度肯定君主统治的合法性。阿奎那把理性引进神学,用“自然法则”来论证“君权神圣”说。近代一些先进思想家对“君权神授”的观念提出了质疑,强调国家权力的集中和统一。自17世纪起,民主思想成为不可抗拒的历史潮流。斯宾诺莎的“民主政体最优论”、洛克的“天赋人权论”、孟德斯鸠的“三权分立说”、卢梭的“人民主权论”等广为传播,影响着西方,以至整个世界。[网络结构][知识链接]孟德斯鸠孟德斯鸠,C.-L.de(Charles-LouisdeSecondatMontesquieu,1689~1755)法国著名启蒙思想家、哲学家。1689年1月18日生于波尔多附近拉布雷德城堡一贵族家庭。1705年入波尔多大学攻读法律。1716年继承伯父爵位,任波尔多高等法院院长,获男爵封号。1721年匿名发表《波斯人信札》,以两名波斯游客的通信体裁,讽刺路易十四及1715~1723年摄政时期的法国专用心爱心专心121号编辑1西罗马灭亡封建欧洲法路易十四专制俄沙皇专制君权神授阿奎那詹姆斯一世君权至上马基雅弗利霍布斯民主思想民主政体最优论天赋人权论三权分立说人民主权论新君主国制制度,嘲笑上流社会的恶习和荒淫无耻,谴责宗教迫害。1726年,出卖了世袭的院长职务,潜心著述,漫游欧洲各国。1729~1731年在英国期间,研究J.洛克等人的著作,赞赏英国议会制度。1734年,发表《罗马盛衰原因论》一书,他认为罗马所以兴盛是由于实行共和制,其所以衰败则由于实行专制暴政。1748年他的名作《论法的精神》问世。此书的副标题是:“论法律与各国政府体制、风尚、气候、宗教、商业等等的关系”。它不仅是一部法律、政治著作,而且用自然和社会因素来说明各国历史和不同制度的特点,以彻底否定流行的神学史观。他揭示国家的目的在于保护政治自由,而自由就是每个公民有权去做为法律所许可的事。他把政权分为立法、司法、行政3个部分,并强调彼此的分立和约束:立法权必须操在人民代表手中,行政权则归属世袭君主,司法权由选举产生的常任法官掌握。这个著名的三权分立理论,后来成为许多资产阶级国家宪法的理论基础。孟德斯鸠的出发点实际上是为了维护贵族和法院的特权,以此约束专制王权。他只希望改革君主制度,并不想彻底消灭它。但他批判封建专制暴政,痛责宗教迷信和奴隶贸易,宣扬人权、政治自由和信仰自由等思想,在当时的历史条件下,起过巨大的进步作用。孟德斯鸠的学说对中国资产阶级改良派也发生过影响。1904~1909年,严复将《论法的精神》一书,以《法意》为名译成中文出版。孟德斯鸠于1755年2月10日在巴黎去世。卢梭卢梭(1712~1778)18世纪法国伟大的启蒙思想家。他的政治民主方面的著述在法国大革命中成为激进的雅各宾派的理论向导。但他的成就远不止此,他在一些文学作品中表现的思想艺术原则在后世得到了持续发展。卢梭的高祖原是法国新教徒,因躲避宗教迫害于16世纪中期来到瑞士。卢梭生于日内瓦一个钟表匠的家庭。他生而丧母,但在父亲的鼓励下读了许多古希腊、古罗马文学中的名人传记。10岁他被送到朗莫西埃牧师那里,两年内学会了拉丁文。13岁至15岁时他在一个暴虐的镂刻师的店铺当学徒,遭受很多磨难。两年后他终于弃职离乡,来到法国,开始了长期颠沛流离的生活。这里,德·瓦朗夫人既是他流浪生活的第一个港湾,也是他过于丰富而略嫌病态的爱情生活中钟情的第一个女性;在这儿,卢梭度过了近10年的浪漫而稳定的生活。1749年,卢梭的应征文章《论科学与艺术》获奖。这虽使他一举成名,却也逐渐显示出他同其他启蒙主义者在思想立场上的分歧和差异。其后,他渐...