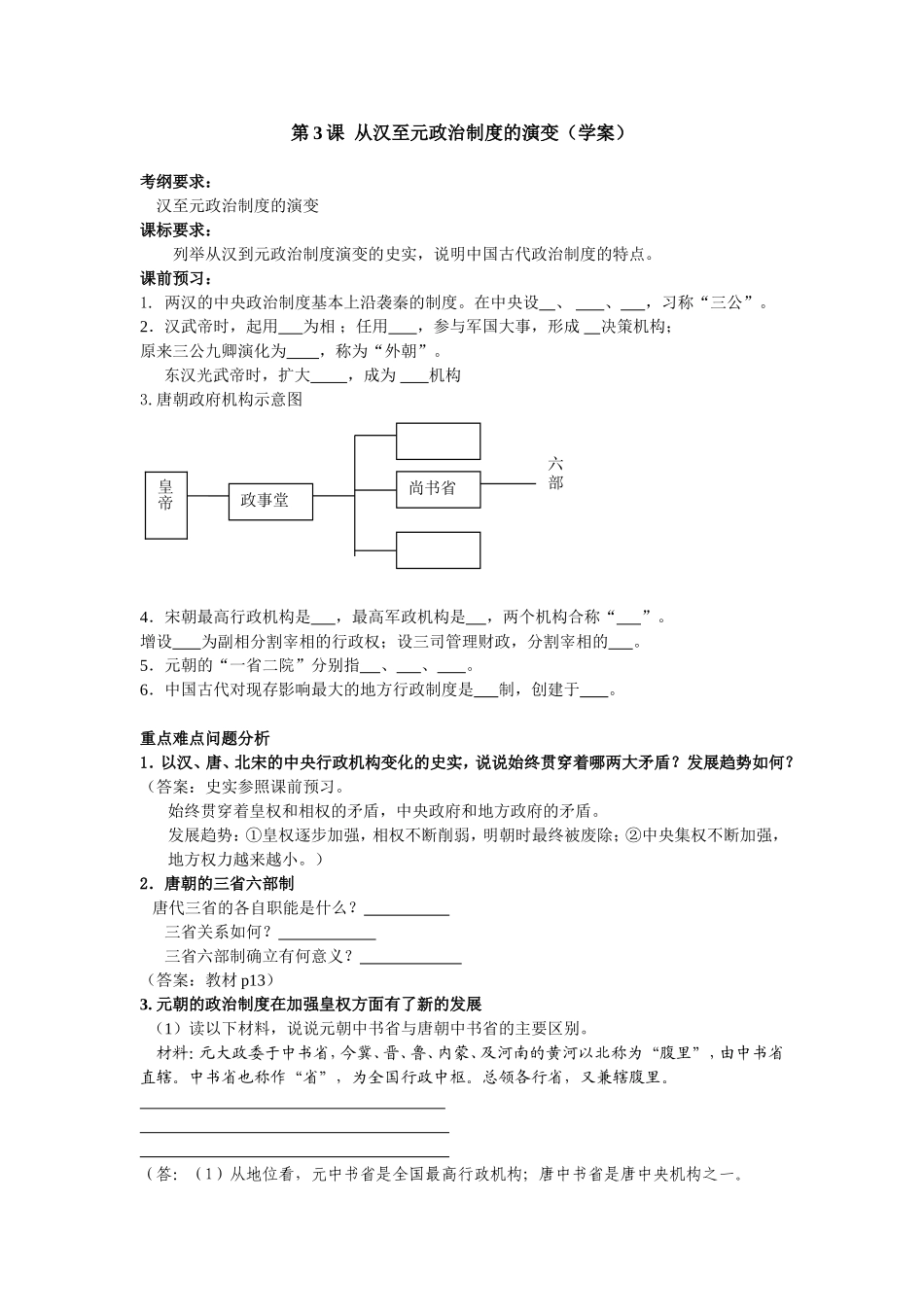

第3课从汉至元政治制度的演变(学案)考纲要求:汉至元政治制度的演变课标要求:列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。课前预习:1.两汉的中央政治制度基本上沿袭秦的制度。在中央设、、,习称“三公”。2.汉武帝时,起用为相;任用,参与军国大事,形成决策机构;原来三公九卿演化为,称为“外朝”。东汉光武帝时,扩大,成为机构3.唐朝政府机构示意图4.宋朝最高行政机构是,最高军政机构是,两个机构合称“”。增设为副相分割宰相的行政权;设三司管理财政,分割宰相的。5.元朝的“一省二院”分别指、、。6.中国古代对现存影响最大的地方行政制度是制,创建于。重点难点问题分析1.以汉、唐、北宋的中央行政机构变化的史实,说说始终贯穿着哪两大矛盾?发展趋势如何?(答案:史实参照课前预习。始终贯穿着皇权和相权的矛盾,中央政府和地方政府的矛盾。发展趋势:①皇权逐步加强,相权不断削弱,明朝时最终被废除;②中央集权不断加强,地方权力越来越小。)2.唐朝的三省六部制唐代三省的各自职能是什么?三省关系如何?三省六部制确立有何意义?(答案:教材p13)3.元朝的政治制度在加强皇权方面有了新的发展(1)读以下材料,说说元朝中书省与唐朝中书省的主要区别。材料:元大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙、及河南的黄河以北称为“腹里”,由中书省直辖。中书省也称作“省”,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。(答:(1)从地位看,元中书省是全国最高行政机构;唐中书省是唐中央机构之一。政事堂尚书省六部皇帝(2)从职能看,元中书省是全国行政中枢,总领各行省,又兼管“腹里”;唐中书省是负责起草皇帝诏令。)(2)设立宣政院的目的是什么?(答:统领宗教事务和管辖西藏地区。)4、汉朝、北宋、元朝加强中央集权的措施、作用、影响(1)材料1刘邦曾“刑白马而誓”:“非刘氏而王者,天下共击之。”汉初实行怎样的地方行政制度?以上材料所指的是汉初的什么做法?导致什么情况?(答:郡国二制。在推行郡县制同时,又分封同姓诸侯王。西汉出现了王国问题。)材料2“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”“力小则易使以义,国小则亡邪心。”——贾谊上《治安策》材料3“今削之亦反,不削之亦反,削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”——晁错《削藩策》根据材料2、3,汉武帝如何解决王国问题,加强中央集权?(答:采取“推恩令”,削弱王国势力结果:基本解决王国问题。)(2)材料本朝鉴五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。——《朱子语类》结合上述材料,说明北宋初期是如何加强中央集权的?(答:收权)分析北宋初期做法的利弊。(答:利:加强了中央集权,维护了统一;保持社会安定,有利于经济发展。弊:后期带来冗官、冗兵、冗费,导致“积贫积弱”的局面,以至削弱对外战争的战斗力。)(3)材料:《元史地理志》“自封建变为郡,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”根据材料,分析元朝实行行省制的原因是什么?有什么影响?(答:面对辽阔的疆域,为了对全国进行有效的统治,巩固多民族国家的统一)基础练习:1.汉朝初期,宰相位高权重,汉武帝为限制宰相权利而采取的措施有:①起用布衣将相②扩大尚书台的权利,削夺三公权限③形成“中朝”决策机构,丞相为首的三公九卿成为“外朝”执行机构④尚书令代替丞相掌握了行政权A.①②③④B.①②③C.①③D.②④2.下列关于刺史的表述,不正确的是A.汉武帝时设立,其职责是监察地方B.此事级别不高,但身份特殊——巡察时代表中央C.刺史的监察区称作州,相当于一个郡D.东汉末年,刺史成为州的最高长官3.唐代三省六部制度进一步完善了专制主义中央集权制度,其“完善”的含义是A.中央机构设置的增多B.地方权力的进一步分散C.皇权的进一步加强D.中央各部门权力得以互相制约4.唐高宗时,大臣长孙无忌等撰定《唐律疏议》三十卷解释律令条文,通行天下。这一法典颁布前审批时需要通过①尚书省②中书省③门下省④皇帝A.③④B.②③C.①③④D.①②③④5.7-9世纪末日本先后派遣了13批...