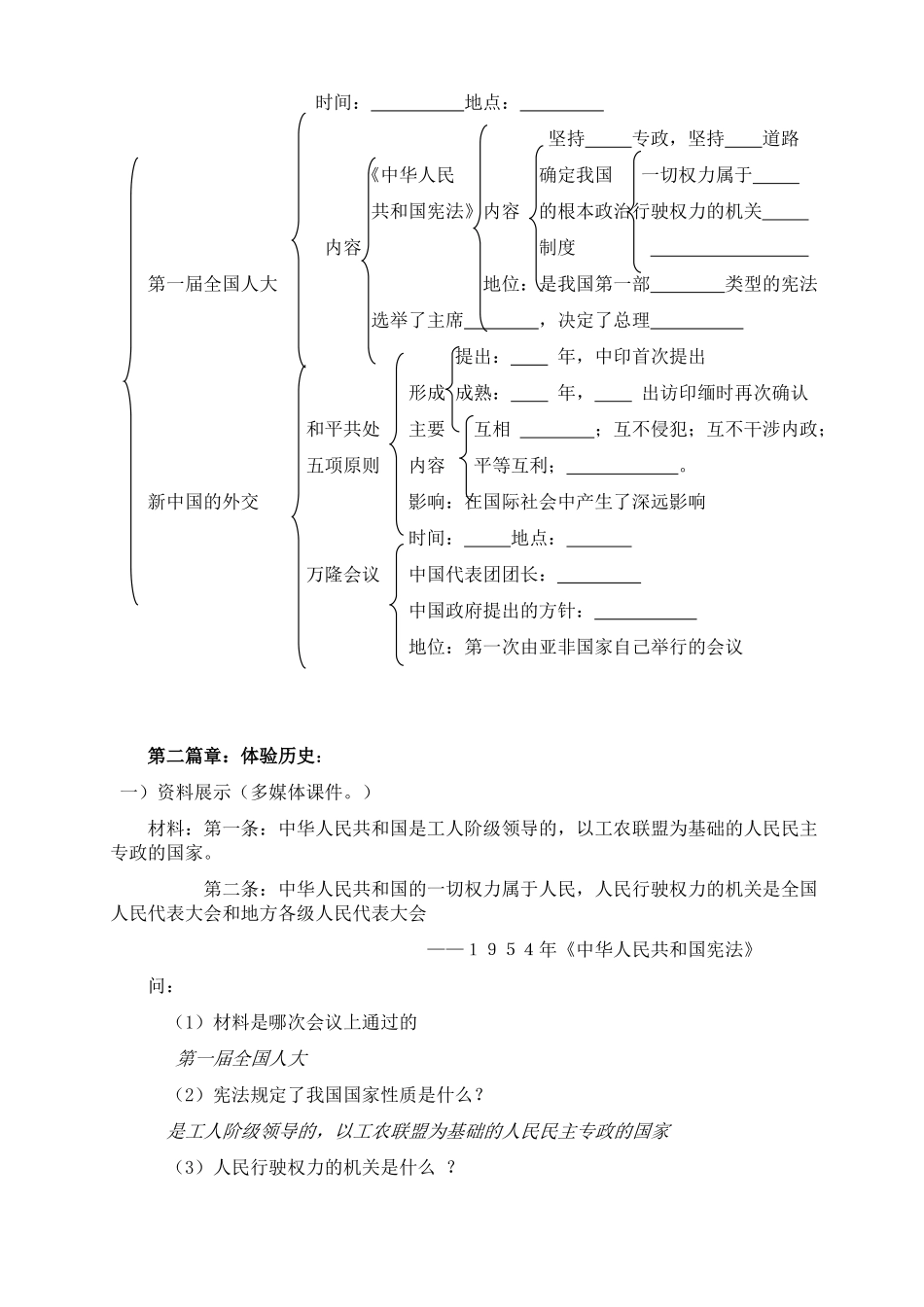

第3课新中国的内政与外交执教者:张亮灌南县长茂中学教材内容:本课讲述的是新中国成立初期的内政与外交。“新中国第一部宪法”的制定,从法律上巩固了我国的社会主义制度,为以后的社会主义建设和发展指明了方向;“和平共处五项原则”成为我国外交政策的基石;万隆会议上周恩来创造性地提出“求同存异”的方针,推动了会议的圆满成功,赢得了亚洲国家的理解和尊重,开创了我国外交的新局面。执教对象:灌南县长茂中学八(1)班一、课程标准知道1954年颁布了第一部《中华人民共和国宪法》。知道和平共处五项原则的主要内容,简述周恩来出席万隆会议的史实。二、教学目标(一)知识与能力了解1954年第一部《中华人民共和国宪法》及和平共处五项原则的主要内容。简述周恩来出席万隆会议的史实,通过辩论,培养辩论能力和在日常生活学习中处理不同意见的能力。(二)过程与方法通过分析《中华人民共和国宪法》,联系社会主义制度,认识1954年第一部《中华人民共和国宪法》的性质是社会主义类型的宪法。通过分析比较周恩来在万隆会议的外交政策,了解周总理高超的外交艺术,逐步培养用历史的眼光来分析历史与现实问题和对历史的理解能力。(三)情感态度与价值观通过对1954年第一部《中华人民共和国宪法》的学习,认识到社会主义民主与法制是一百多年来中国人民艰苦奋斗、不懈努力的结果,认识到以法治国的必要性,认识到从专制到法制、从人治到法治是人类历史发展的必然趋势,从而不断强化民主法制意识。教学重点:中华人民共和国第一部宪法的颁布及其意义,和平共处五项原则的内容,万隆会议的史实。教学难点:如何采取有效的学习方法,使学生对宪法、原则、会议这些枯燥、理性的知识产生兴趣,变被动学习为主动学习。教学方法:比较法、模拟场景法、讨论法、联系实际解决问题法、学生自主学习法。三、教学过程设计思路根据对《课标》的理解,对教材、学生等到因素的分析,本课遵循以学生发展为本的现代教学理念,确定本课教师的教学活动以启发、引导为主,多媒体课件演示为辅,通过搜集、查阅、整理资料,讨论等形式,引导学生进行体验、探究,在合作学习中提高分析问题和解决问题的能力。导入新课:作为一个国家,不但要有完整的经济制度,还必须有完善的政治制度。建国之初,百废待举,国家的政治制度也很不完善。这个问题是如何解决的呢?同时,新中国成立以后,是如何处理对外关系的呢?这就是本节课要探讨的内容。现在就让我们一起学习第3课新中国的内政与外交。(多媒体展示本课课题:第3课新中国的内政与外交)第一篇章:自主学习,构建知识结构时间:地点:坚持专政,坚持道路《中华人民确定我国一切权力属于共和国宪法》内容的根本政治行驶权力的机关内容制度第一届全国人大地位:是我国第一部类型的宪法选举了主席,决定了总理提出:年,中印首次提出形成成熟:年,出访印缅时再次确认和平共处主要互相;互不侵犯;互不干涉内政;五项原则内容平等互利;。新中国的外交影响:在国际社会中产生了深远影响时间:地点:万隆会议中国代表团团长:中国政府提出的方针:地位:第一次由亚非国家自己举行的会议第二篇章:体验历史:一)资料展示(多媒体课件。)材料:第一条:中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。第二条:中华人民共和国的一切权力属于人民,人民行驶权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会——1954年《中华人民共和国宪法》问:(1)材料是哪次会议上通过的第一届全国人大(2)宪法规定了我国国家性质是什么?是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的国家(3)人民行驶权力的机关是什么?全国人民代表大会和地方各级人民代表大会(4)1954年《中华人民共和国宪法》具有什么样的历史地位?是我国第一部社会主义类型的宪法二、活动主题:历史短剧——万隆会议(旁白:时间:1955年;地点:万隆;人物:亚非国家会议代表)材料一:镜头一(代表1):共产主义是“新式殖民主义”,中国是在搞邻国的“颠覆活动”。材料二:镜头二(代表2):亚非人民当前的任务不是反对殖民主...