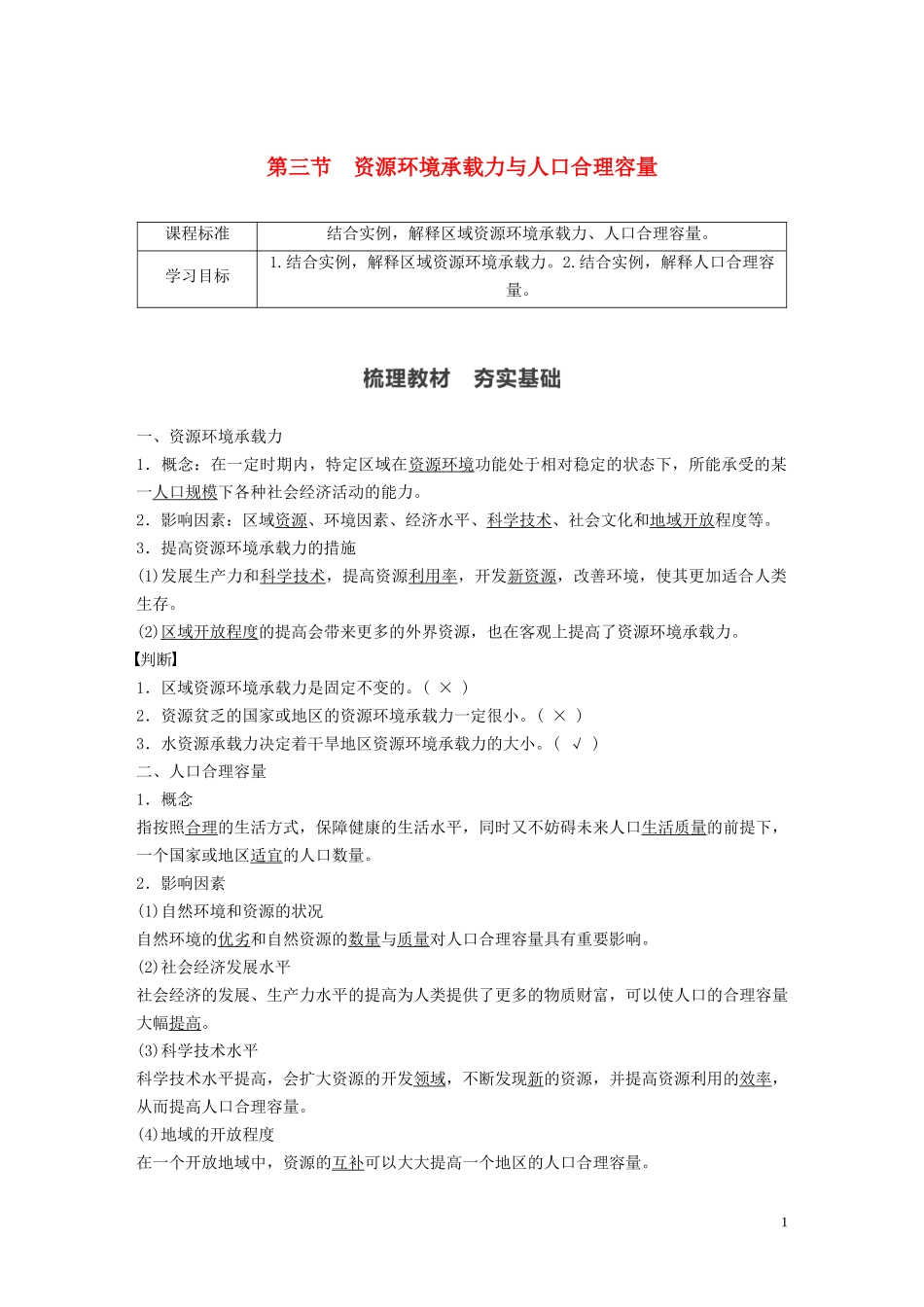

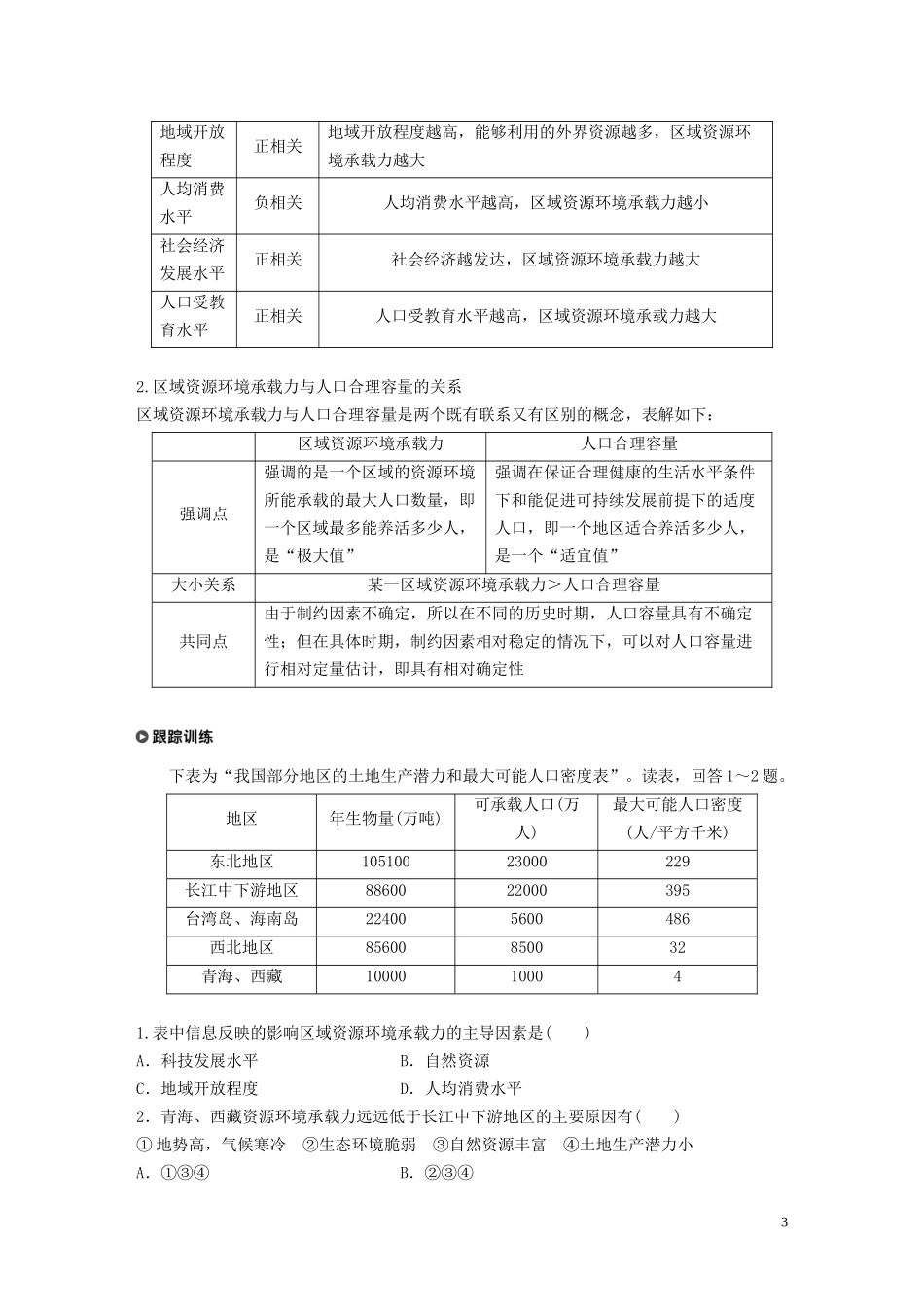

第三节资源环境承载力与人口合理容量课程标准结合实例,解释区域资源环境承载力、人口合理容量。学习目标1.结合实例,解释区域资源环境承载力。2.结合实例,解释人口合理容量。一、资源环境承载力1.概念:在一定时期内,特定区域在资源环境功能处于相对稳定的状态下,所能承受的某一人口规模下各种社会经济活动的能力。2.影响因素:区域资源、环境因素、经济水平、科学技术、社会文化和地域开放程度等。3.提高资源环境承载力的措施(1)发展生产力和科学技术,提高资源利用率,开发新资源,改善环境,使其更加适合人类生存。(2)区域开放程度的提高会带来更多的外界资源,也在客观上提高了资源环境承载力。判断1.区域资源环境承载力是固定不变的。(×)2.资源贫乏的国家或地区的资源环境承载力一定很小。(×)3.水资源承载力决定着干旱地区资源环境承载力的大小。(√)二、人口合理容量1.概念指按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区适宜的人口数量。2.影响因素(1)自然环境和资源的状况自然环境的优劣和自然资源的数量与质量对人口合理容量具有重要影响。(2)社会经济发展水平社会经济的发展、生产力水平的提高为人类提供了更多的物质财富,可以使人口的合理容量大幅提高。(3)科学技术水平科学技术水平提高,会扩大资源的开发领域,不断发现新的资源,并提高资源利用的效率,从而提高人口合理容量。(4)地域的开放程度在一个开放地域中,资源的互补可以大大提高一个地区的人口合理容量。1由此可见,人口合理容量具有相对性。判断1.一个地区的科学技术水平越高,人口合理容量越大。(√)2.日本国内矿产资源贫乏,其人口合理容量小。(×)探究点区域资源环境承载力与人口合理容量材料一清朝以前,中国人口一直保持在1亿之内,到乾隆年间,人口增加到3亿。开发边陲,推广种植高产作物,中国人以植物性食物为主的生活习惯等,都有助于极大限度地养活人口……材料二步入21世纪,一些专家根据我国的资源、人体营养和文化教育等条件,对我国耕地、草地和水资源利用状况进行分析,预测我国的人口合理容量为8亿~9亿人,而目前我国总人口已超过14亿。1.影响区域资源环境承载力的因素中,哪一个为首要因素?答案通常用一种或几种资源的承载力作为估算某个区域资源环境承载力的依据。所以,自然资源是影响区域资源环境承载力的首要因素。2.中国人若以肉蛋奶等动物性食物为主,乾隆年间的3亿人口可能会怎样变化?这说明了什么?答案人口可能会减少。说明了人均消费水平对区域资源环境承载力有重要影响。3.日本的资源较少,但日本的资源环境承载力较高,为什么?答案影响区域资源环境承载力的因素不仅包括区域资源,还有其他因素,如社会经济和科技发展水平、地域开放程度等,日本虽然资源短缺,但是其社会经济和科技发展水平、对外开放程度都较高,资源环境承载力较高。4.根据材料二,推测区域资源环境承载力和人口合理容量的大小关系。答案区域资源环境承载力>人口合理容量。1.影响区域资源环境承载力的因素影响区域资源环境承载力的因素主要有自然资源状况、社会经济和科技发展水平、地域开放程度以及人均消费水平等,这些因素与区域资源环境承载力的关系如下表所示。因素相关性影响自然资源正相关自然资源越丰富,区域资源环境承载力越大;自然资源越贫乏,区域资源环境承载力越小科技发展水平正相关科技发展水平越高,能够利用的资源越多,区域资源环境承载力越大2地域开放程度正相关地域开放程度越高,能够利用的外界资源越多,区域资源环境承载力越大人均消费水平负相关人均消费水平越高,区域资源环境承载力越小社会经济发展水平正相关社会经济越发达,区域资源环境承载力越大人口受教育水平正相关人口受教育水平越高,区域资源环境承载力越大2.区域资源环境承载力与人口合理容量的关系区域资源环境承载力与人口合理容量是两个既有联系又有区别的概念,表解如下:区域资源环境承载力人口合理容量强调点强调的是一个区域的资源环境所能承载的最大人口数量,即一个区域最多能养活多少人,是“极大值”强调在保证合理健康的...