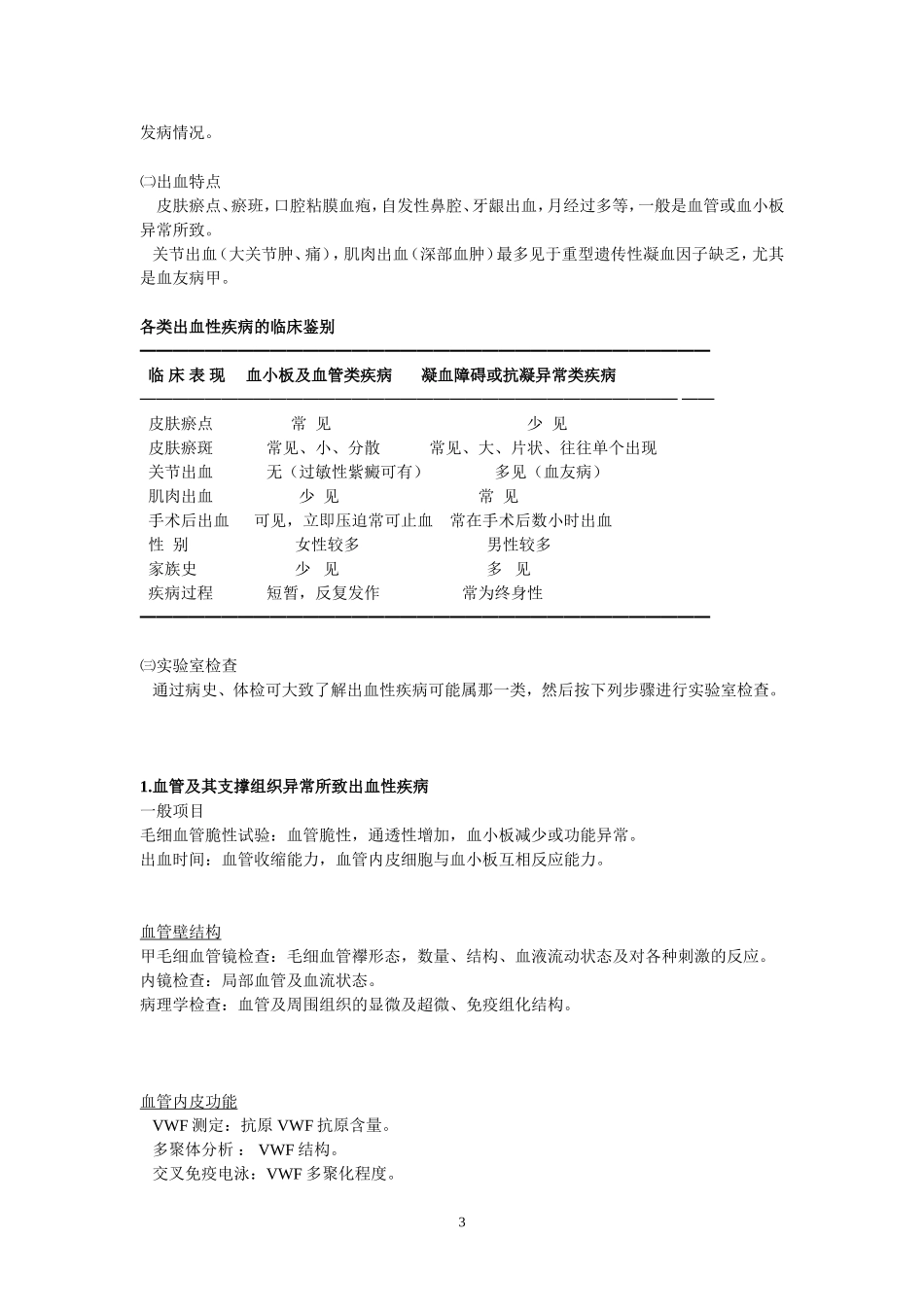

出血性疾病讲义2010.4本科一、正常止血机制1.血管机制:⑴管受损时,局部血管发生收缩,此过程需要15~30秒。⑵受损的基底胶原暴露,激活Ⅻ,启动内源性凝血途径。⑶内皮细胞释放vWF因子,导致血小板聚集。⑷内皮细胞表达释放组织因子TF,启动外源性凝血。⑸内皮细胞释放纤溶酶原激活剂(t-PA),激活纤维蛋白溶解系统。2.血小板机制⑴血小板通过vWF的桥梁作用黏附于受损内皮下的胶原纤维。血小板之间发生粘附称之为血小板聚集(aggregation)。聚集成团块的血小板,能增强止血功能。⑵血小板在ADP、Ⅲ型胶原、血栓素A2(TXA2)等的作用下,发生释放反应。导致血小板的非可逆性聚集,形成血小板血栓。3.凝血机制通常将凝血过程分为三期:⑴第一期:首个凝血因子激活到形成凝血酶原酶;①内源性凝血途径参与这一反应系统的凝血因子,全部来源于血液,反应缓慢(约5~10min)。内源性凝血从因子Ⅻ激活开始。参与的凝血因子有:Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、Ca++、PF3,最后形成凝血活酶。②由组织因子启动的凝血过程称为外原性凝血途径,参与的凝血因子少(仅有Ⅲ、Ⅶ、Ca2+)反应速度快(15s以内)。⑵第二期:经内、外两种途径形成凝血酶原酶(凝血活酶)之后,即进入凝血的共同途径,即凝血酶原被激活为凝血酶。⑶第三期:凝血酶再激活纤维蛋白原为纤维蛋白。二、抗凝机制为防止过度凝血发生血栓,机体还有一套—抗凝体系,以保证血流通畅。①抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)主要作用是与Ⅹa和Ⅱa结合为复合物,抑制Ⅹa和Ⅱa的凝血作用;抗凝活性与肝素有关。②蛋白C系统:PC、PS,属VitK依赖蛋白质。灭活Ⅴ因子和Ⅷ因子,阻碍Ⅹa与血小板结合。促纤维蛋白溶解。③组织因子途径抑制物:中和组织因子活性的物质,直接抑制Ⅹa。现在统一称为TFPI。④体内的单核-巨噬细胞系统可以通过其吞噬作用,将某些凝血物质清除掉,起到抗凝作用。例如凝血酶原激活物,纤维蛋白(原)降解产物,Ⅸa,Ⅹa,Ⅶa等皆可被吞噬清除。1⑤其他:肝素抗凝血酶作用。三、纤维蛋白的溶解1.纤溶酶原通过内源性途径(Ⅻa)、外源性途径成为纤溶酶,纤溶过程启动。内激活途径:与内源性凝血过程密切相关。当FⅫ被激活时,可激活前激肽释放酶转化为激肽释放酶,使纤溶酶原转变为纤溶酶。外源性途径:血管内皮受损伤时,t-PA或u-PA释放入血流,裂解纤溶酶原成为纤溶酶。2.纤溶酶降解纤维蛋白成A、B、C、D等小分子,称为纤维蛋白降解产物(FDP),D片段聚集成D二聚体。3.Ⅴ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅱ也可分解血浆蛋白。4.纤溶系统活化剂的拮抗物质、酶或纤溶酶的成分对纤溶的调节。(略)四、出血性疾病的分类㈠血管壁异常⑴先天性:先天性结缔组织病、遗传性毛细血管扩张症⑵获得性:败血症、过敏性紫癜、糖尿病、动脉硬化㈡血小板异常⑴血小板数量异常:血小板减少、血小板增多⑵血小板质量异常遗传性(血小板无力症,巨大血小板综合征)获得性(抗血小板药物、感染、尿毒症、异常球蛋白血症)㈢凝血异常先天性:血友病获得性:肝病性凝血障碍、VitK缺乏㈣抗凝及纤维蛋白溶解异常肝素过量、敌鼠钠中毒、蛇咬伤、溶栓药物过量。㈤复合性止血机制异常先天性:血管性血友病获得性:DIC五、出血性疾病的诊断出血性疾病必需有临床和实验室检查资料的密切结合才能得出正确的诊断,实验室诊断尤为重要。㈠病史详细完整的病史是诊断出血性疾病的重要依据。有时单凭病史可假定诊断,如轻微外伤或小手术后出血不止,甚至自发性出血,往往提示出血性疾病的可能。自幼出血,应考虑遗传性出血性疾病。需详细询问家族史,必要时作家系调查,获得性出血性疾病应进一步了解其原2发病情况。㈡出血特点皮肤瘀点、瘀班,口腔粘膜血疱,自发性鼻腔、牙龈出血,月经过多等,一般是血管或血小板异常所致。关节出血(大关节肿、痛),肌肉出血(深部血肿)最多见于重型遗传性凝血因子缺乏,尤其是血友病甲。各类出血性疾病的临床鉴别━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━临床表现血小板及血管类疾病凝血障碍或抗凝异常类疾病───────────────────────────────────皮肤瘀点常见少见皮肤瘀斑常见、小...