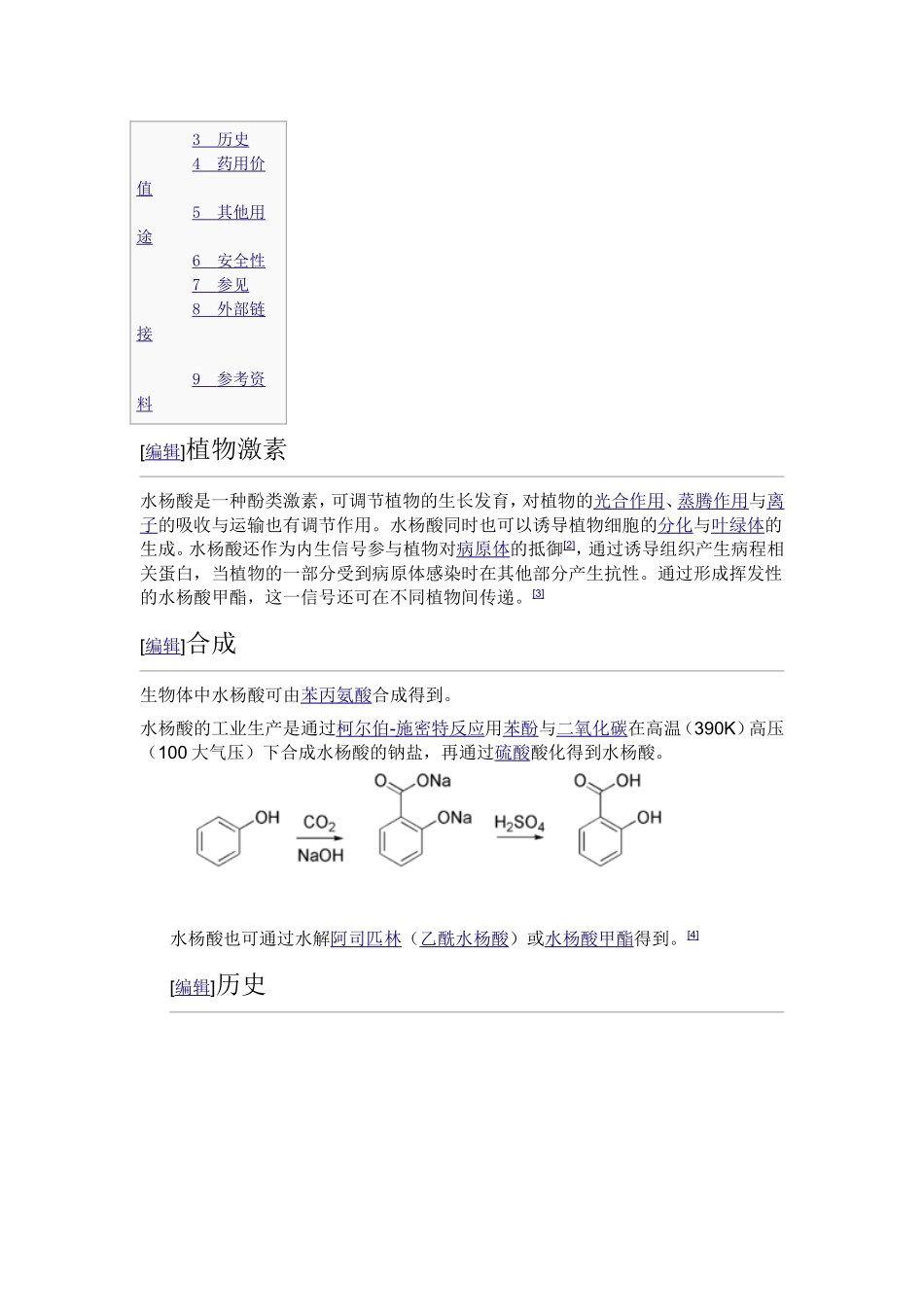

水杨酸维基百科,自由的百科全书水杨酸IUPAC名2-Hydroxybenzoicacid2-羟基苯甲酸英文名Salicylicacid别名柳酸识别CAS号69-72-7PubChem10318574SMILES显示▼EINECS200-712-3性质化学式C6H4(OH)(COOH)摩尔质量138.121g·mol−1外观带状态结晶或轻质的结晶性粉末密度1.44g/cm3(20℃时)熔点158-161℃沸点211℃(2666Pa下)溶解度(水)0.22g/100mL溶解度(其他)37.04glogP2.061pKa2.98若非注明,所有数据均出自一般条件(25℃,100kPa)下。水杨酸(又名柳酸,源于拉丁文中“杨柳”一词,因其可从柳树皮中提取而得名),即邻羟基苯甲酸(2-羟基苯甲酸),是一种带状态结晶或轻质的结晶性粉末,化学式C6H4(OH)(COOH),分子量138.121,比重1.443。水杨酸易溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、丙酮、松节油,不易溶于水,20°C时溶解度为每100毫升0.2克[1]。遮光,密封保存。存在于自然界的柳树皮、白珠树叶及甜桦树中。水杨酸是一种有机酸,可由水杨苷代谢得到。它被广泛应用于有机合成中,也是一种植物激素。水杨酸具有与阿司匹林(乙酰水杨酸)相近的结构与药效,也可用于治疗痤疮。目录[隐藏]1植物激素2合成3历史4药用价值5其他用途6安全性7参见8外部链接9参考资料[编辑]植物激素水杨酸是一种酚类激素,可调节植物的生长发育,对植物的光合作用、蒸腾作用与离子的吸收与运输也有调节作用。水杨酸同时也可以诱导植物细胞的分化与叶绿体的生成。水杨酸还作为内生信号参与植物对病原体的抵御[2],通过诱导组织产生病程相关蛋白,当植物的一部分受到病原体感染时在其他部分产生抗性。通过形成挥发性的水杨酸甲酯,这一信号还可在不同植物间传递。[3][编辑]合成生物体中水杨酸可由苯丙氨酸合成得到。水杨酸的工业生产是通过柯尔伯-施密特反应用苯酚与二氧化碳在高温(390K)高压(100大气压)下合成水杨酸的钠盐,再通过硫酸酸化得到水杨酸。水杨酸也可通过水解阿司匹林(乙酰水杨酸)或水杨酸甲酯得到。[4][编辑]历史白柳的树皮中可提取出水杨酸公元前五世纪左右,希腊医生希波克拉底在记录中提到一种从柳树树皮中提取的苦味粉末可以用于止痛和退烧。这一办法还见于苏美尔、黎巴嫩和亚述古文献的记载。切诺基人与其他北美原住民有用树皮浸出液治疗发烧的传统[5],他们使用植物的内侧树皮制成药物并用于镇痛。1763年,一名英国牧师爱德华(埃德蒙德)·斯通指出柳树树皮可有效退烧。[6]1828年,法国药剂师亨利·勒鲁克斯与意大利化学家拉斐尔·皮里亚提取出了柳树皮中的有效成分,并以白柳的拉丁文学名Salixalba将其命名为水杨苷。皮里亚通过分解该物质得到了水杨酸。1839年,德国研究人员还从绣线菊(旋果蚊草子)中提取了水杨酸。虽然他们的提取物具有相同的疗效,也对消化系统有副作用,如导致胃发炎、出血、腹泻,高剂量摄入时会导致死亡。[编辑]药用价值水杨酸外用对微生物有抗菌性,其防腐力近于酚,作为防腐剂则限制使用。水杨酸的局部作用为角质溶解,作为角质软化剂使用,可因制剂浓度不同而药理作用各异。1%-3%有角化促成和止痒作用;5%-10%具有角质溶解作用,可使角质层中连接鳞细胞间粘合质溶解,从而使角质松开而脱屑,亦可产生抗真菌作用(因去除角质层后并抑制真菌生长,水杨酸能帮助其他抗真菌药物的穿透,并抑制细菌生长)。25%浓度具有腐蚀作用,可脱除肥厚的胼胝。适用于皮脂溢出,脂溢性皮炎,浅部真菌病,疣,鸡眼,胼胝及局部角质增生。许多洗发水中也含有水杨酸,作为去除头皮屑的有效成分。水杨酸可引起接触性皮炎。大面积使用吸收后,可出现水杨酸全身中毒症状,如头晕,神志模糊,精神错乱,呼吸急促,持续性耳鸣,剧烈或持续头痛,刺痛。有糖尿病,四肢周围血管疾病者,或婴幼儿,使用水杨酸25%-60%乳膏或软膏,水杨酸15%-50%硬膏,水杨酸17%凝胶,水杨酸13.6%-26%溶液应慎重考虑,有可能引起念珠性炎症或溃疡,甚至致死;对皮炎或皮肤感染使用水杨酸25%-60%乳膏或软膏,水杨酸40%-50%硬膏,亦需注意。次水杨酸铋是一种常见的胃药,用于治疗腹泻、恶心、胃灼热和胃气胀。也是一种温和的抗生素。胆碱水杨酸局部使用,可以治疗口腔溃疡。[编辑]其他用途...