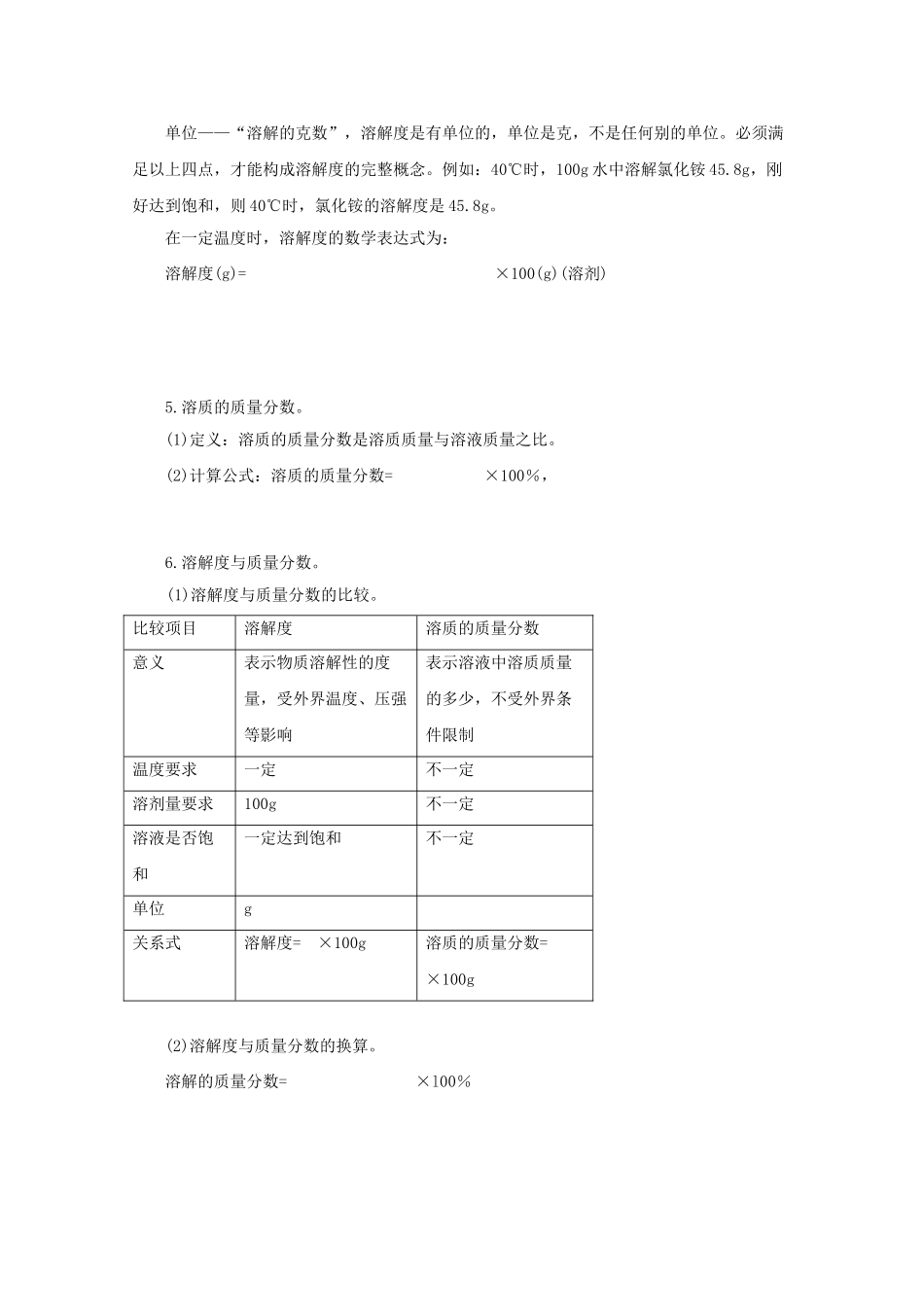

第7节物质在水中的溶解目标提示1.区别饱和溶液与不饱和溶液。2.了解溶解度的意义并会查阅溶解度表。3.了解外界条件能够影响物质的性质。4.会计算溶解中溶质的质量分数,能配制一定溶质质量分数的溶液。要点指津1.饱和溶液与不饱和溶液的概念。(1)饱和溶液:在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,叫这种溶质的饱和溶液。(2)不饱和溶液:还能继续溶解某种溶质的溶液,叫这种溶质的不饱和溶液。2.饱和溶液与不饱和溶液存在的条件:(1)温度一定:若改变温度,溶液的“饱和”与“不饱和”会发生转化。(2)溶剂量一定:增加或减少溶剂都可造成溶液能否再溶解溶质,即溶液的“饱和”与“不饱和”也会相互转化。3.饱和溶液与不饱和溶液转化的方法。大多数溶液:饱和溶液不饱和溶液。“饱和与不饱和溶液”“浓与稀溶液”之间的区别:微溶和难溶的物质,其饱和溶液中溶质的质量分数很小,因此就不会是浓溶液。而易溶的物质,虽然不是饱和溶液,但溶液中溶质的质量分数却比较大。所以饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液也不一定是稀溶液。4.溶解度。(1)定义在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。在正确理解溶解度概念时,要抓住以下关键的要素:条件——“在一定温度下”,因为固态物质的溶解度的大小是受温度影响的,所以,谈溶解度必须指明温度。标准——“在100g溶剂里(一般指水)”,因为在一定温度下,物质溶解的多少与溶剂的量是成正比的。所以,规定100g溶剂这个统一标准,如不注明,溶剂通常就指水。状态——“溶液达到饱和状态”,就是指物质的溶解达到最大量。单位——“溶解的克数”,溶解度是有单位的,单位是克,不是任何别的单位。必须满足以上四点,才能构成溶解度的完整概念。例如:40℃时,100g水中溶解氯化铵45.8g,刚好达到饱和,则40℃时,氯化铵的溶解度是45.8g。在一定温度时,溶解度的数学表达式为:溶解度(g)=×100(g)(溶剂)5.溶质的质量分数。(1)定义:溶质的质量分数是溶质质量与溶液质量之比。(2)计算公式:溶质的质量分数=×100%,6.溶解度与质量分数。(1)溶解度与质量分数的比较。比较项目溶解度溶质的质量分数意义表示物质溶解性的度量,受外界温度、压强等影响表示溶液中溶质质量的多少,不受外界条件限制温度要求一定不一定溶剂量要求100g不一定溶液是否饱和一定达到饱和不一定单位g关系式溶解度=×100g溶质的质量分数=×100g(2)溶解度与质量分数的换算。溶解的质量分数=×l00%溶解度=×100g(条件:饱和溶液)[例1]判断正误,错误的请改正。(1)将一瓶接近饱和的硝酸钾溶液变为饱和溶液可以加水。(2)浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液也不一定是不饱和溶液。(3)酒精与水不可能形成饱和溶液。(4)20℃时1g氢氧化钙投入10g水中,充分搅拌静置一段时间,则上层清液为20℃的饱和溶液。[分析和解](1)错误,任何饱和溶液或不饱和溶液加溶剂后,都将成为不饱和溶液。将硝酸钾的不饱和溶液可通过降温、加硝酸钾、蒸发水分到不再溶解硝酸钾为止而形成硝酸钾的饱和溶液。(2)正确,溶液的饱和、不饱和与浓、稀没有必然的联系,“饱和”、“不饱和”是从一定条件下能不能继续溶解溶质的角度分析的,而“浓”、“稀是从一定质量的溶液里含溶质的质量的多少的角度分析的,而两者无必然联系。(3)正确,因为酒精与水均为液体,且两液体互溶,故不能形成饱和溶液。(4)正确,20℃时100g水中加入1g氢氧化钙后充分溶解仍有氢氧化钙未溶,静置后,上层均一稳定的溶液是20℃,不能再溶解氢氧化钙的饱和溶液。[例2]饱和溶液一定是浓溶液,不饱和溶液一定是稀溶液,对吗?[分析和解]不对。饱和溶液与不饱和溶液,浓溶液与稀溶液它们是两种不同的分类方法,是两组完全不同的概念。溶液的饱和与否是指在一定温度下,在一定量的溶剂里,该溶液是否已达到溶解该溶质的最大限度。而溶液的浓和稀,是指在一定量的溶剂中溶解的溶质的量的多与少,它们没有什么必然联系。饱和溶液不一定就是浓溶液,同样,不饱和溶液也不一定就是稀溶液。[例3]在一定温度下,向质量都是50g的五份水中分别加入30g、40g、50g、6...