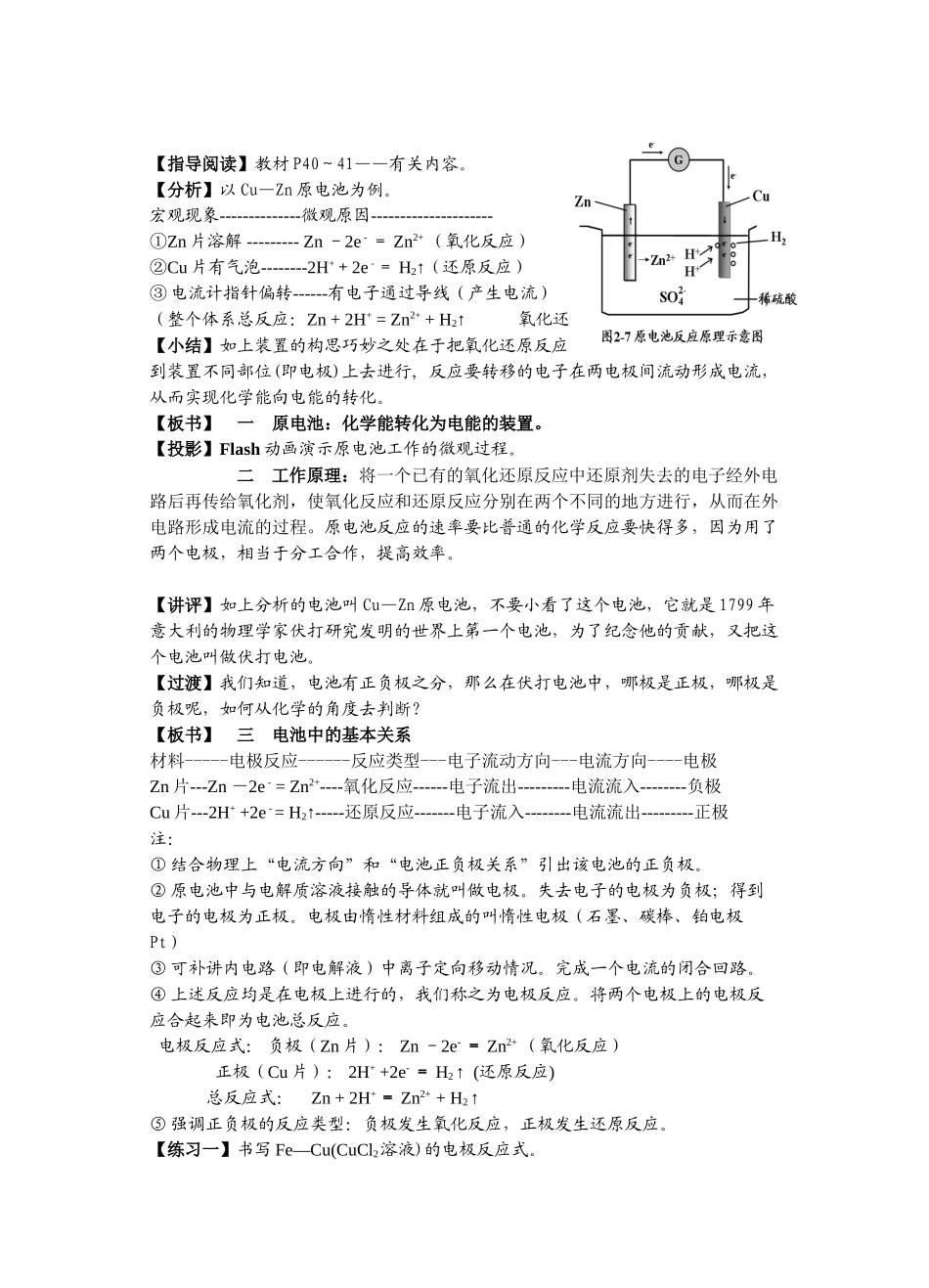

第三单元化学能与电能的转化【课时安排】化学能转化为电能1课时化学电源1课时电能转化为化学能1课时第一课时:化学能转化为电能(配学案)【三维目标】知识与技能目标:理解原电池原理;判断原电池的正、负极,能正确书写电极反应式;掌握组成原电池的条件;过程与方法目标:培养学生的探究思维;培养学生对实验的观察能力、分析能力、设计能力。情感态度与价值观目标:培养学生的探究精神和依据实验事实得出结论的科学方法。【教学重点】原电池原理和组成条件。【教学难点】原电池原理。【教学过程】【引入】大家都知道,不同形式的能量之间可以相互转化,如现代生活中的各种电池,便是将化学能转化为电能的装置。那么,化学能是如何转化为电能的,下面我们就通过实验来探究电池的工作原理。【组织】教材P40——活动与探究。(可安排成学生分组实验)(实验1)将一块铜片和一块锌片分别插入盛有稀硫酸的烧杯中。(实验2)将一块铜片和一块锌片同时插入盛有稀硫酸的烧杯中。(实验3)用导线把铜片和锌片连接起来,插入盛有稀硫酸的烧杯中。【现象汇总1】实验1和2中锌片上冒气泡,而铜片上没有。(符合学生已有知识:解释现象;书写离子方程式;分析反应类型;)【教师强调】①在Zn+2H+=Zn2++H2↑的反应中,Zn失电子,溶液中H+得到Zn失去的电子被还原成H2逸出:Zn-2e-=Zn2+(氧化反应)、2H++2e-=H2↑(还原反应);Cu②不活泼,不能和H+反应,因此Cu片上没有气泡。【现象汇总2】实验3中铜片上有气泡。(告诉学生该气泡是氢气,可用爆鸣法证明;)【设问】铜片上的H2是如何产生的?是哪种物质给H+提供电子?【提示】(1)假如是铜参加反应提供的电子,那么装置中的溶液还应该有什么现象?(2)如果是锌片提供电子,电子是通过什么转移到铜棒上的?可以通过什么方法证明导线中确实有电子流过?【组织】教材P40——活动与探究。(可安排成学生演示实验。)(实验4)锌片和铜片间用电流表连接后插入稀硫酸中,观察电流表的指针。现象:电流计的指针发生偏转。结论:导线中有电流通过。【过渡】导线中的电流实质是电子定向移动的结果。实验4有力的说明了,电子经过导线传到了铜片上。下面我们再系统的来分析实验4中的化学变化。【指导阅读】教材P40~41——有关内容。【分析】以Cu—Zn原电池为例。宏观现象--------------微观原因---------------------Zn①片溶解---------Zn-2e-=Zn2+(氧化反应)Cu②片有气泡--------2H++2e-=H2↑(还原反应)③电流计指针偏转------有电子通过导线(产生电流)(整个体系总反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑氧化还原反应)【小结】如上装置的构思巧妙之处在于把氧化还原反应的氧化反应和还原反应设计到装置不同部位(即电极)上去进行,反应要转移的电子在两电极间流动形成电流,从而实现化学能向电能的转化。【板书】一原电池:化学能转化为电能的装置。【投影】Flash动画演示原电池工作的微观过程。二工作原理:将一个已有的氧化还原反应中还原剂失去的电子经外电路后再传给氧化剂,使氧化反应和还原反应分别在两个不同的地方进行,从而在外电路形成电流的过程。原电池反应的速率要比普通的化学反应要快得多,因为用了两个电极,相当于分工合作,提高效率。【讲评】如上分析的电池叫Cu—Zn原电池,不要小看了这个电池,它就是1799年意大利的物理学家伏打研究发明的世界上第一个电池,为了纪念他的贡献,又把这个电池叫做伏打电池。【过渡】我们知道,电池有正负极之分,那么在伏打电池中,哪极是正极,哪极是负极呢,如何从化学的角度去判断?【板书】三电池中的基本关系材料-----电极反应------反应类型---电子流动方向---电流方向----电极Zn片---Zn-2e-=Zn2+----氧化反应------电子流出---------电流流入--------负极Cu片---2H++2e-=H2↑-----还原反应-------电子流入--------电流流出---------正极注:①结合物理上“电流方向”和“电池正负极关系”引出该电池的正负极。②原电池中与电解质溶液接触的导体就叫做电极。失去电子的电极为负极;得到电子的电极为正极。电极由惰性材料组成的叫惰性电极(石墨、碳棒、铂电极Pt)③可补讲内电路(即电解液)中离...