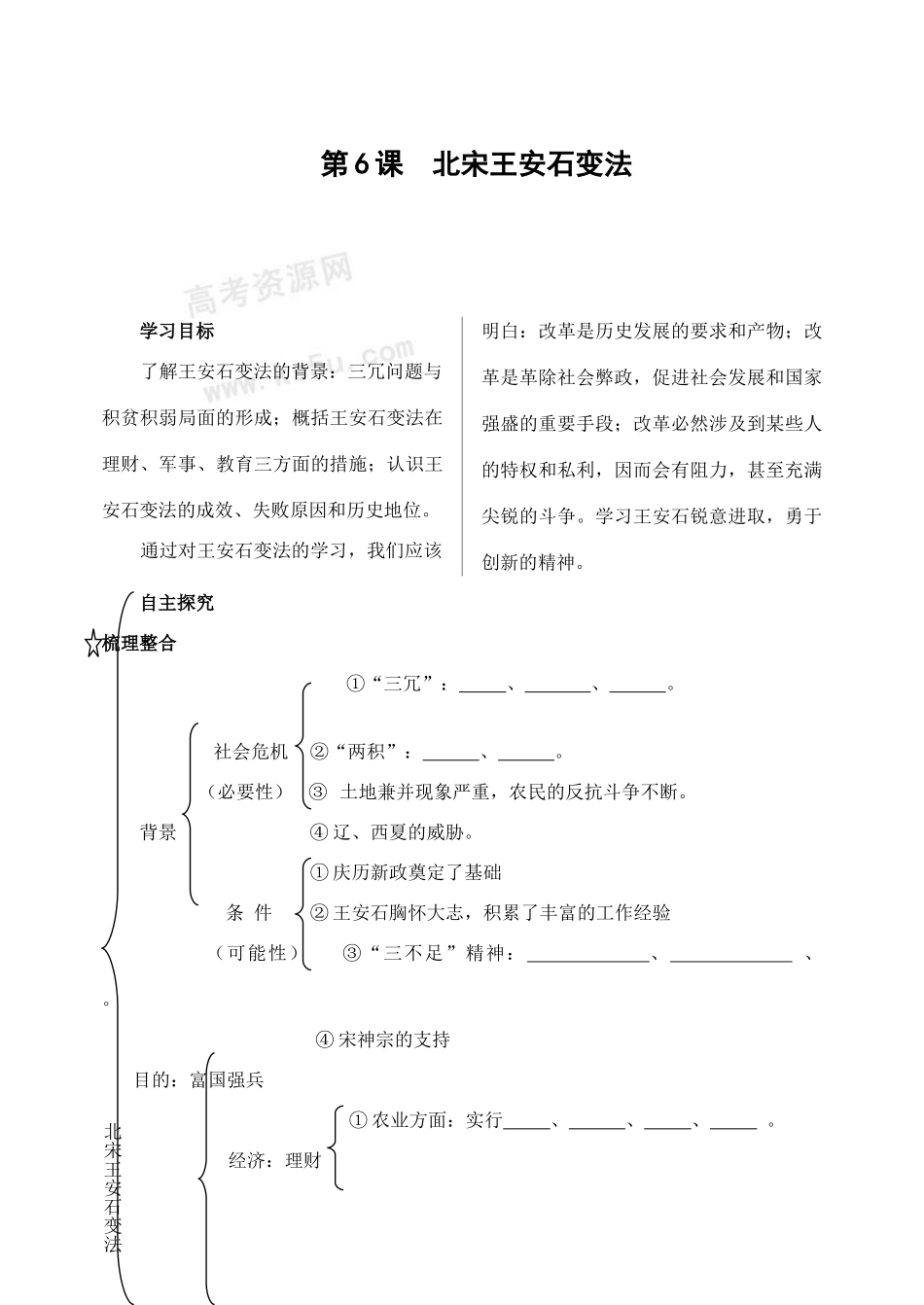

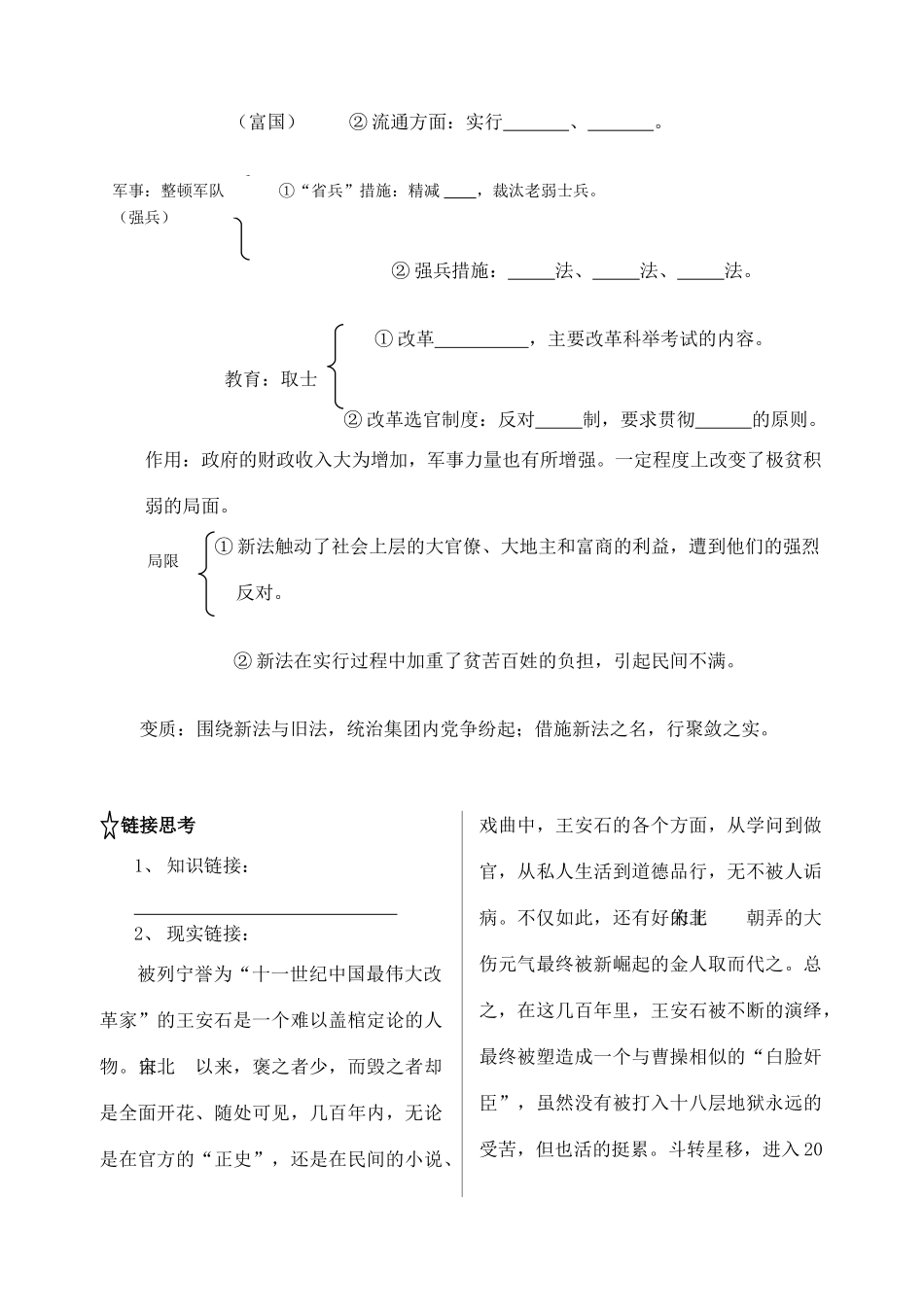

第6课北宋王安石变法21世纪教育网学习目标了解王安石变法的背景:三冗问题与积贫积弱局面的形成;概括王安石变法在理财、军事、教育三方面的措施;认识王安石变法的成效、失败原因和历史地位。通过对王安石变法的学习,我们应该明白:改革是历史发展的要求和产物;改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段;改革必然涉及到某些人的特权和私利,因而会有阻力,甚至充满尖锐的斗争。学习王安石锐意进取,勇于创新的精神。自主探究梳理整合①“三冗”:、、。社会危机②“两积”:、。(必要性)③土地兼并现象严重,农民的反抗斗争不断。背景④辽、西夏的威胁。①庆历新政奠定了基础条件②王安石胸怀大志,积累了丰富的工作经验(可能性)③“三不足”精神:、、。④宋神宗的支持目的:富国强兵①农业方面:实行、、、。经济:理财北宋王安石变法(富国)②流通方面:实行、。②强兵措施:法、法、法。①改革,主要改革科举考试的内容。教育:取士②改革选官制度:反对制,要求贯彻的原则。作用:政府的财政收入大为增加,军事力量也有所增强。一定程度上改变了极贫积弱的局面。①新法触动了社会上层的大官僚、大地主和富商的利益,遭到他们的强烈反对。②新法在实行过程中加重了贫苦百姓的负担,引起民间不满。变质:围绕新法与旧法,统治集团内党争纷起;借施新法之名,行聚敛之实。链接思考1、知识链接:2、现实链接:被列宁誉为“十一世纪中国最伟大改革家”的王安石是一个难以盖棺定论的人物。自北宋以来,褒之者少,而毁之者却是全面开花、随处可见,几百年内,无论是在官方的“正史”,还是在民间的小说、戏曲中,王安石的各个方面,从学问到做官,从私人生活到道德品行,无不被人诟病。不仅如此,还有好的北宋王朝弄的大伤元气最终被新崛起的金人取而代之。总之,在这几百年里,王安石被不断的演绎,最终被塑造成一个与曹操相似的“白脸奸臣”,虽然没有被打入十八层地狱永远的受苦,但也活的挺累。斗转星移,进入20军事:整顿军队(强兵)局限①“省兵”措施:精减,裁汰老弱士兵。世纪,风气为之大变,几近被批臭的王安石却在历史的隧道里发出了阵阵幽香。先是梁启超一本《王安石传》,一口一个“荆公”地为之翻案,几十年里,一扫几百年对王安石的指责,以前被批评的缺点几乎全部的成了大书特书的闪光点,被批评的体无完肤的王安石却在近千年后突然发出耀眼光芒几有夺目之势。不知道荆公地下有知,会发出什么样的慨叹来!人们对他的评论为什么会有如此的天壤之别?“‘三不足’精神”(“天变不足畏,祖宗不足守,人言不足恤”),在我们继续推进改革开放的今天,仍然具有很强的现实意义。3、疑惑展示:学习引导学法导引王安石变法是发生在北宋中期社会出现严重危机时期,为挽救统治而进行的一场变法运动。学习时我们应当抓住这样三个问题:一是北宋面临的社会问题主要是什么?(积贫积弱局面)二是如何应对?(改革富国强兵,分别概括出富国、强兵等方面的主要措施。)三是效果如何?抓住三大问题一步一步地解决,本课的要点内容也就都掌握了。中国古代史上的改革很多,要及时加以联系、比较。疑点探讨1、1、北宋中期,国家“积贫积弱”的主要原因和表现。(1)原因:①北宋不抑兼并,土地兼并现象非常严重。地主隐瞒土地,少纳赋税,影响了国家赋税收入。②北宋重文轻武。通过科举考试,起用大批官僚,形成庞大的官僚机构,官俸开支与日俱增,使国家财政负担沉重(科举制度的消极作用)。③为稳定封建统治秩序,北宋统治者每逢荒年大量增兵募兵,致使军费开支浩大。④北宋统治者从军队中挑选精壮士兵充实京师,地方军队多为老弱。禁军派驻外地,三年一轮换,兵不识将,将不识兵,军队战斗力低。⑤统治者腐败无能,对辽、西夏和金一味妥协退让屈辱求和;统治者对农民肆意盘剥,农民起义不断,这种民族矛盾和阶级矛盾交织在一起,进一步导致国家积弱。积贫和积弱相互影响,使北宋国力日衰。(2)表现:①积贫表现:一是官俸和军费开支过大,政府财政入不敷出(国穷);二是为解决财政困难而增加赋税所造成的劳动人民贫困(民贫)。②积弱表现:一是对外无力解...