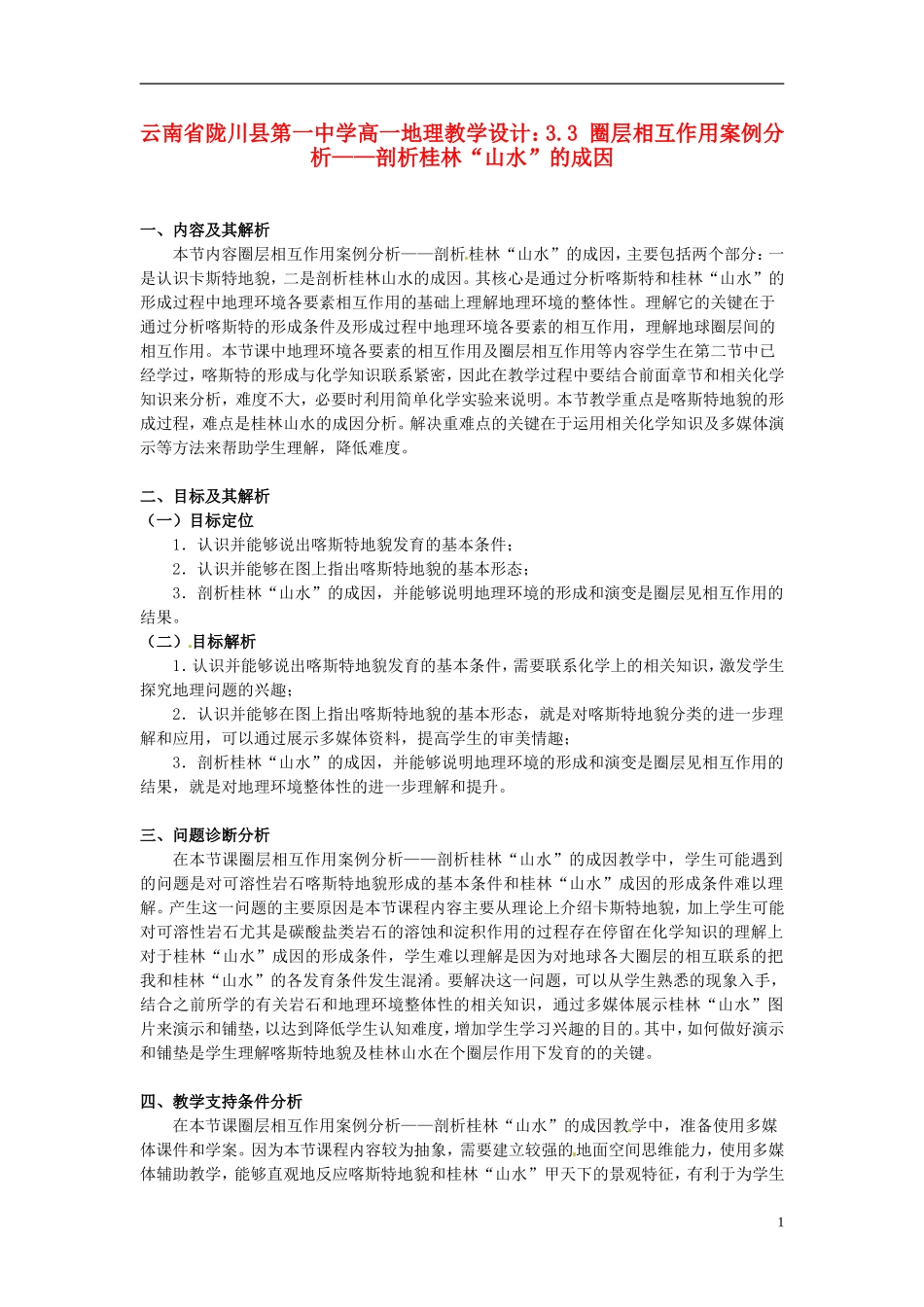

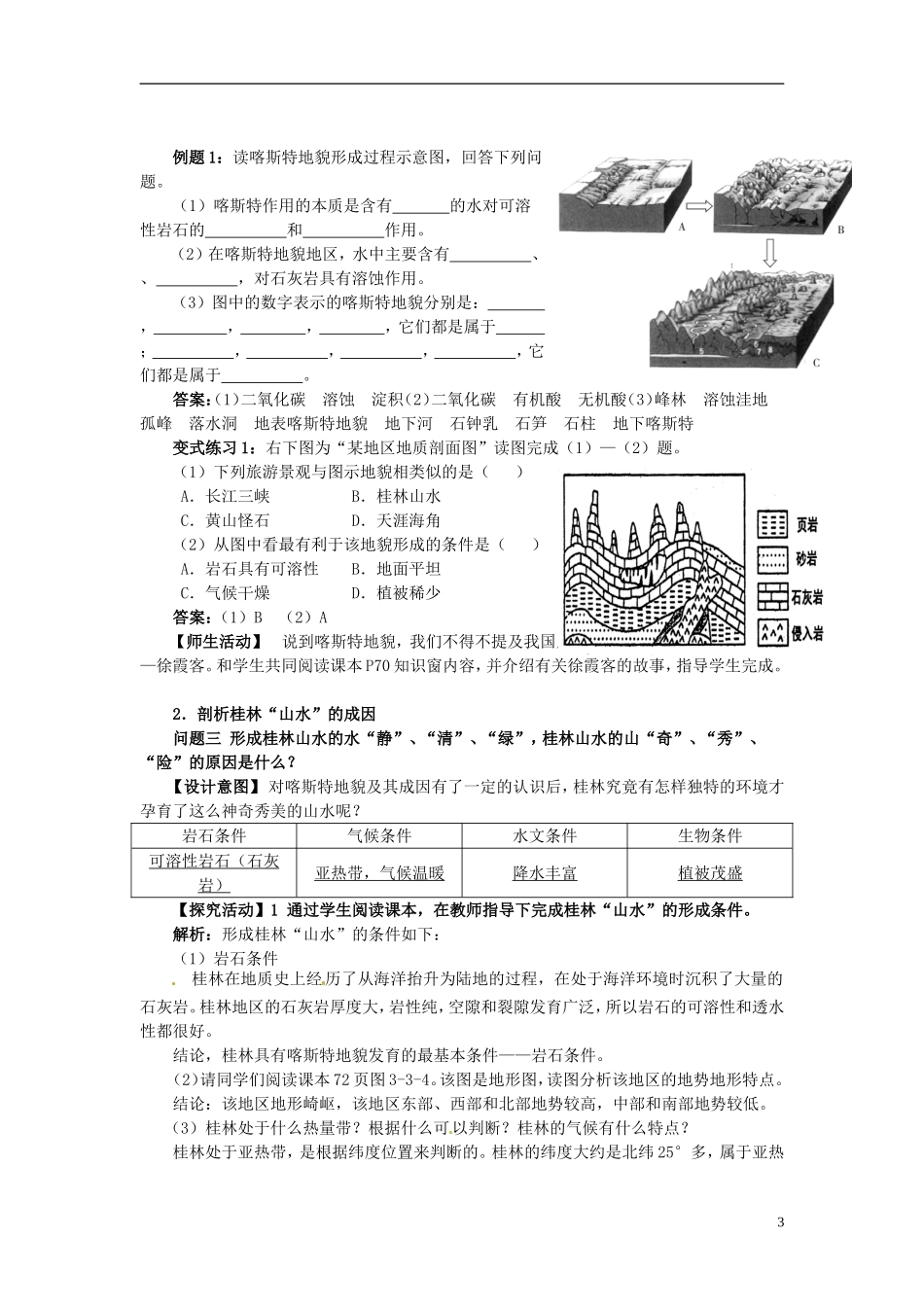

云南省陇川县第一中学高一地理教学设计:3.3圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因一、内容及其解析本节内容圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因,主要包括两个部分:一是认识卡斯特地貌,二是剖析桂林山水的成因。其核心是通过分析喀斯特和桂林“山水”的形成过程中地理环境各要素相互作用的基础上理解地理环境的整体性。理解它的关键在于通过分析喀斯特的形成条件及形成过程中地理环境各要素的相互作用,理解地球圈层间的相互作用。本节课中地理环境各要素的相互作用及圈层相互作用等内容学生在第二节中已经学过,喀斯特的形成与化学知识联系紧密,因此在教学过程中要结合前面章节和相关化学知识来分析,难度不大,必要时利用简单化学实验来说明。本节教学重点是喀斯特地貌的形成过程,难点是桂林山水的成因分析。解决重难点的关键在于运用相关化学知识及多媒体演示等方法来帮助学生理解,降低难度。二、目标及其解析(一)目标定位1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件;2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态;3.剖析桂林“山水”的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是圈层见相互作用的结果。(二)目标解析1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件,需要联系化学上的相关知识,激发学生探究地理问题的兴趣;2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态,就是对喀斯特地貌分类的进一步理解和应用,可以通过展示多媒体资料,提高学生的审美情趣;3.剖析桂林“山水”的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是圈层见相互作用的结果,就是对地理环境整体性的进一步理解和提升。三、问题诊断分析在本节课圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因教学中,学生可能遇到的问题是对可溶性岩石喀斯特地貌形成的基本条件和桂林“山水”成因的形成条件难以理解。产生这一问题的主要原因是本节课程内容主要从理论上介绍卡斯特地貌,加上学生可能对可溶性岩石尤其是碳酸盐类岩石的溶蚀和淀积作用的过程存在停留在化学知识的理解上对于桂林“山水”成因的形成条件,学生难以理解是因为对地球各大圈层的相互联系的把我和桂林“山水”的各发育条件发生混淆。要解决这一问题,可以从学生熟悉的现象入手,结合之前所学的有关岩石和地理环境整体性的相关知识,通过多媒体展示桂林“山水”图片来演示和铺垫,以达到降低学生认知难度,增加学生学习兴趣的目的。其中,如何做好演示和铺垫是学生理解喀斯特地貌及桂林山水在个圈层作用下发育的的关键。四、教学支持条件分析在本节课圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因教学中,准备使用多媒体课件和学案。因为本节课程内容较为抽象,需要建立较强的地面空间思维能力,使用多媒体辅助教学,能够直观地反应喀斯特地貌和桂林“山水”甲天下的景观特征,有利于为学生1做好知识的演示和铺垫,直观性强,易理解和掌握;使用学案有利于学生自主学习和提高课堂教学水平。五、教学过程设计【引入】多媒体展示桂林山水的图片。我们在小学学过一篇文章叫做《桂林山水甲天下》,记得在这篇文章中吓到了桂林山水的水“静”、“清”、“绿”,桂林山水的山“奇”、“秀”、“险”。那么对于桂林山水它为什么能够“甲天下”,它的“静”、“清”、“绿”,“奇”、“秀”、“险”又是如何形成的,今天这节课上我们将一一作出解释。1.认识喀斯特地貌问题一喀斯特地貌的概念是什么,它是如如何形成的?喀斯特作用的本质是什么?【设计意图】让学生了解喀斯特及喀斯特地貌的概念,及其它的形成过程。掌握喀斯特作用的本质。【师生活动】1、教师提出小问题,多媒体展示相关图片2、学生带着问题思考,小组讨论,分析归纳总结,回答问题问题1什么是喀斯特及喀斯特地貌?解析:喀斯特是指欧洲巴尔干半岛原南斯拉夫西北部一个石灰岩高原的名称。19世纪末,欧洲学者借用改地名来称呼石灰岩地区的地貌、水温现象和景观。喀斯特地貌类型是由喀斯特作用形成的一种独特的地貌类型。问题2喀斯特作用的本质是什么?解析:喀斯特作用的本质是含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀与淀积作用。其化学过程是:①CO2进...