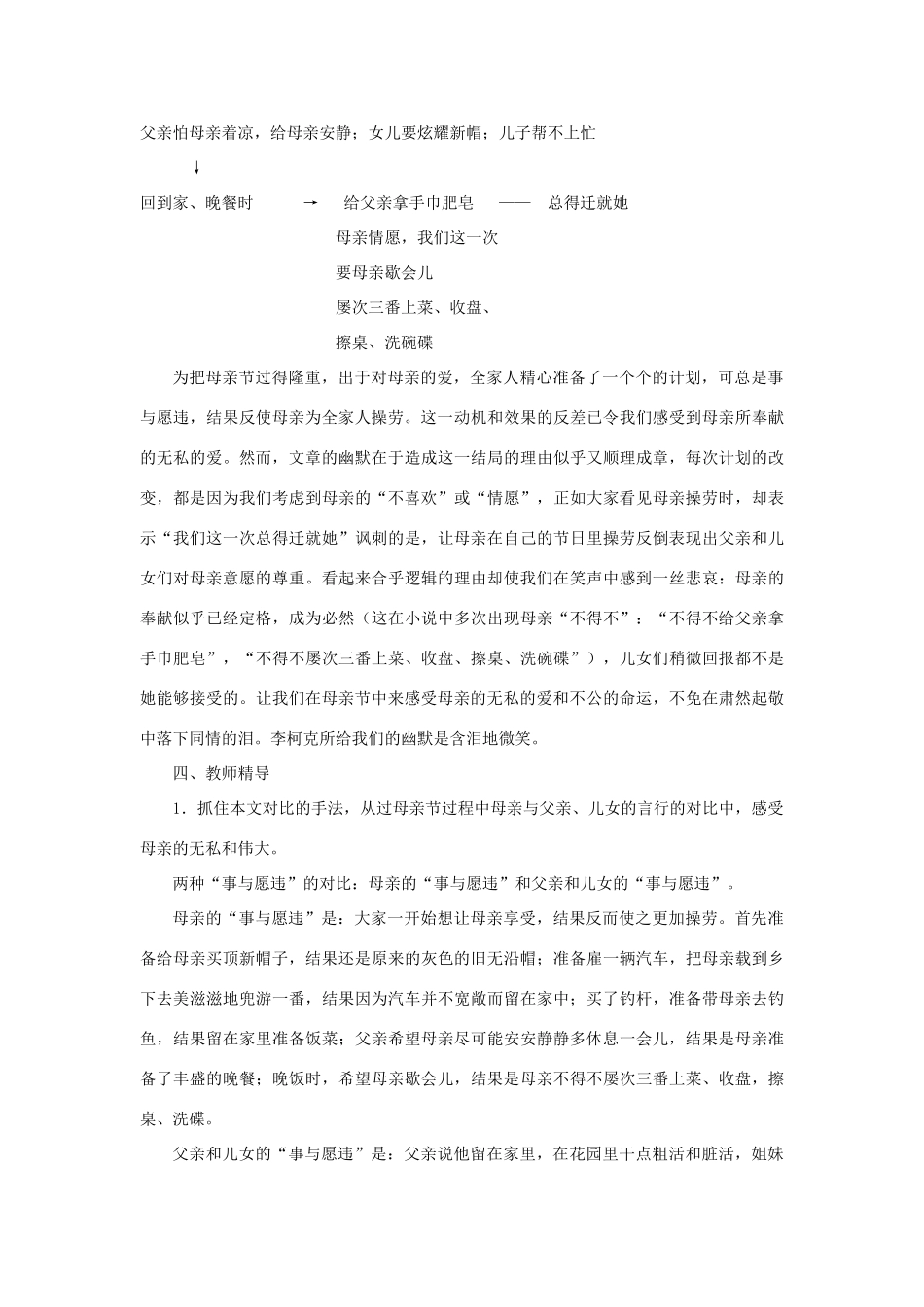

湖南省益阳市六中九年级语文《我们是怎样过母亲节的》教案教学目标1、体会母爱的无私和深沉。2、沉入文本,体会反讽式语言的深层含义。3、结合文中的对比,深入理解文章的写作意图。教学重点与难点重点:全家人庆祝母亲节戏剧性的过程,从事与愿违的理由中感受深厚的思想内容。难点:儿女们庆祝母亲节反使母亲为全家人过节操劳的行为是出于对母亲的爱意。课时安排:一课时教学过程一、导入新课母爱、亲情是出于人的自然本性,与生俱来的,它也必然会无限延续,成为永恒的话题。在沈从文的《边城》里我们看到了爷爷对翠翠无微不至的照顾,同时也感受到了翠翠内心的孤独与寂寞,让我们心头萦绕上了一层凄美的忧伤之情;走近史铁生的《合欢树》我们又深深感受到了一份“子欲养而亲不待”的沉痛和愧疚,同时也激发起了我们对母爱对生命深层意义的思考。同样的主题,在不同作者的主观干预下却有了不同的解读,而这种解读往往是隐藏在字里行间及行文的思路中,需要我们去细细品味。作为一位幽默大师里柯克又将以一种什么方式带我们去解读母爱呢?让我们一起走进文本,作一次探究之旅。二、指导预习检查导学案完成情况,交流指导三、合作探究1、梳理“我们一家”过母亲节过程中的细节,感受故事情节戏剧性的推进。计划结果理由准备给母亲买顶帽子→还是灰色旧无沿帽——母亲不喜欢新的,女儿说戴了非常合适↓带母亲乡下兜游→取消兜游——漫无目的,要避免折腾↓带母亲去钓鱼→母亲留在家中准备饭菜——汽车不宽敞;母亲不喜欢钓鱼,父亲怕母亲着凉,给母亲安静;女儿要炫耀新帽;儿子帮不上忙↓回到家、晚餐时→给父亲拿手巾肥皂——总得迁就她母亲情愿,我们这一次要母亲歇会儿屡次三番上菜、收盘、擦桌、洗碗碟为把母亲节过得隆重,出于对母亲的爱,全家人精心准备了一个个的计划,可总是事与愿违,结果反使母亲为全家人操劳。这一动机和效果的反差已令我们感受到母亲所奉献的无私的爱。然而,文章的幽默在于造成这一结局的理由似乎又顺理成章,每次计划的改变,都是因为我们考虑到母亲的“不喜欢”或“情愿”,正如大家看见母亲操劳时,却表示“我们这一次总得迁就她”讽刺的是,让母亲在自己的节日里操劳反倒表现出父亲和儿女们对母亲意愿的尊重。看起来合乎逻辑的理由却使我们在笑声中感到一丝悲哀:母亲的奉献似乎已经定格,成为必然(这在小说中多次出现母亲“不得不”:“不得不给父亲拿手巾肥皂”,“不得不屡次三番上菜、收盘、擦桌、洗碗碟”),儿女们稍微回报都不是她能够接受的。让我们在母亲节中来感受母亲的无私的爱和不公的命运,不免在肃然起敬中落下同情的泪。李柯克所给我们的幽默是含泪地微笑。四、教师精导1.抓住本文对比的手法,从过母亲节过程中母亲与父亲、儿女的言行的对比中,感受母亲的无私和伟大。两种“事与愿违”的对比:母亲的“事与愿违”和父亲和儿女的“事与愿违”。母亲的“事与愿违”是:大家一开始想让母亲享受,结果反而使之更加操劳。首先准备给母亲买顶新帽子,结果还是原来的灰色的旧无沿帽;准备雇一辆汽车,把母亲载到乡下去美滋滋地兜游一番,结果因为汽车并不宽敞而留在家中;买了钓杆,准备带母亲去钓鱼,结果留在家里准备饭菜;父亲希望母亲尽可能安安静静多休息一会儿,结果是母亲准备了丰盛的晚餐;晚饭时,希望母亲歇会儿,结果是母亲不得不屡次三番上菜、收盘,擦桌、洗碟。父亲和儿女的“事与愿违”是:父亲说他留在家里,在花园里干点粗活和脏活,姐妹俩愿意留下来,帮助女佣人做午饭,但结果还是驱车去乡下兜游,而且度过了最愉快的一天:父亲钓到了各式各样的大鱼,两个姑娘和几个熟识的小伙聊起来;晚饭后我们大伙儿争着帮忙擦桌子、洗碗碟,结果谁都没有这样做。在这些对比中,我们看到“儿女们”为母亲考虑的“冠冕堂皇”的言语与实际上在为自己过节的实际行动之间的反差,看到了“儿女们”的热烈的语言,却并无行动的表现和母亲无声的奉献操劳之间的反差。这些对比反衬了母亲的默默的无私奉献的品格。值得注意的是,审视这些对比,却又发现异中有同,无论是母亲的“事与愿违”还是父亲和儿女的“事与愿违”,竟然都有合理...