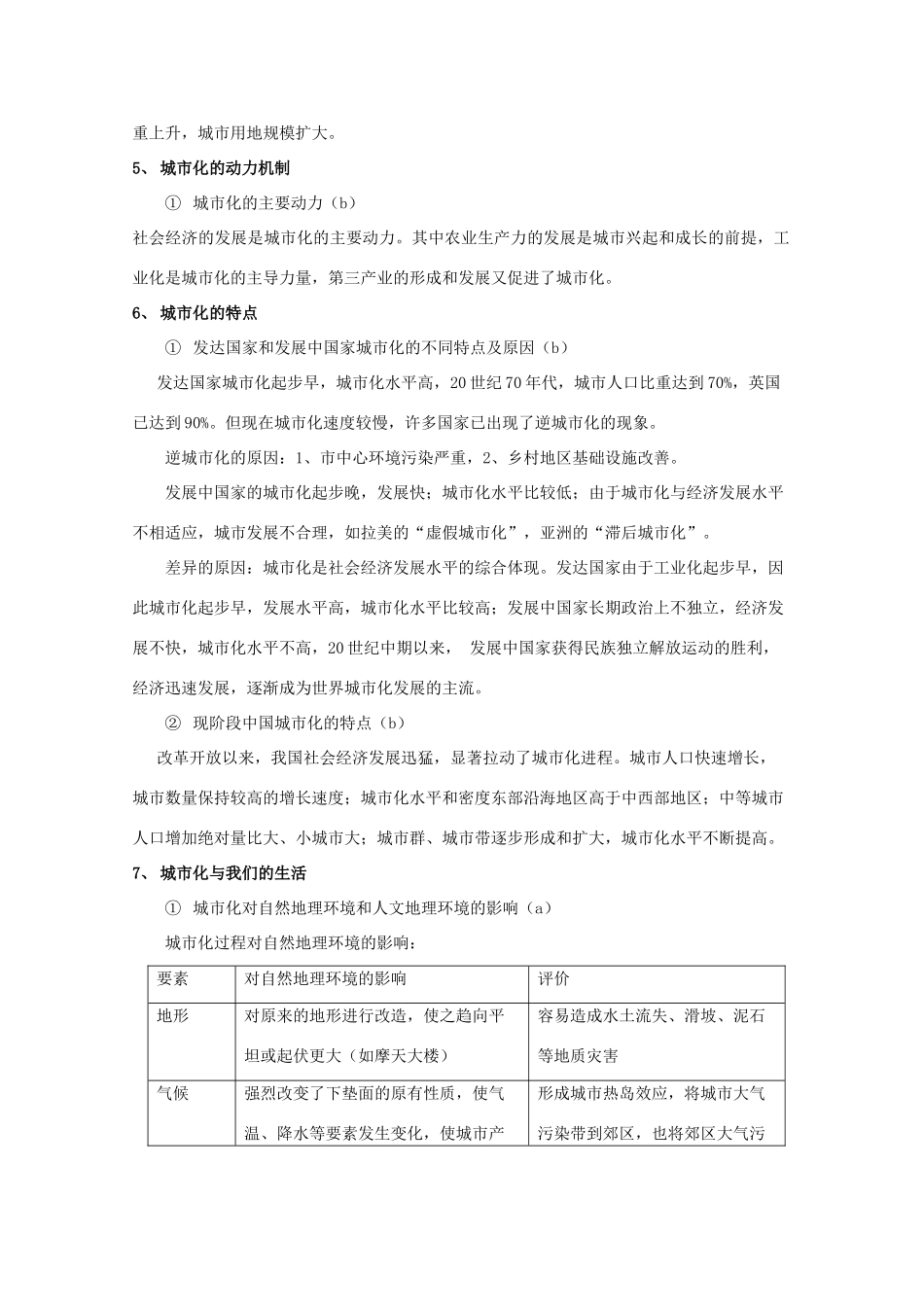

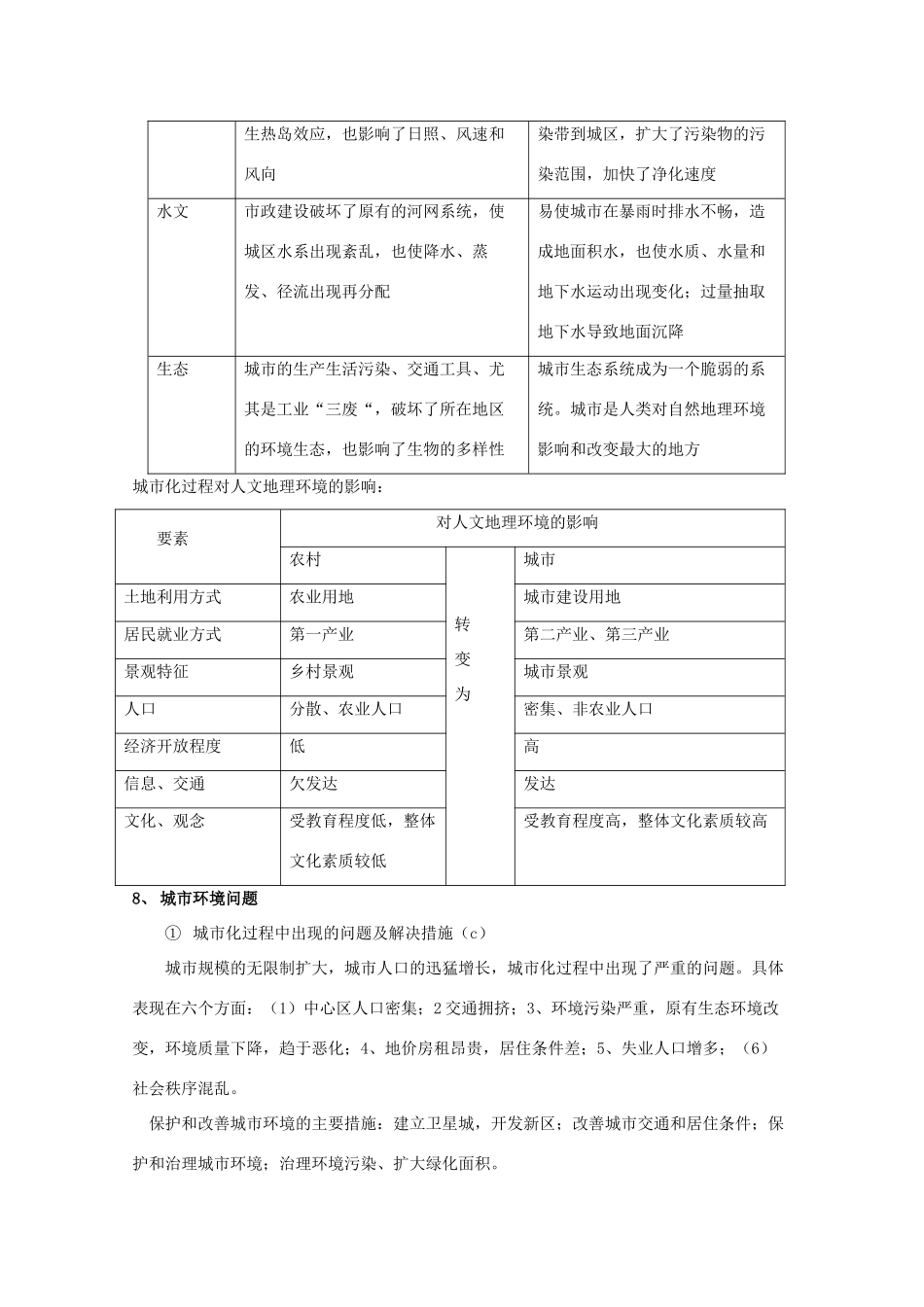

第二章城市与环境学案导学1、城市土地利用①城市土地利用的主要类型(a)按土地利用方式,城市用地可分为商业用地、工业用地、住宅用地、政府机关用地、交通用地、农业用地、休憩和绿化用地等。2、城市功能分区和空间结构①城市功能区的分类(a)城市的三种基本功能区:商业区、住宅区、工业区。其他还可以有市政与公共服务区、交通与仓储区、风景游览区、城市绿化区、特殊功能区等。一般来说,大城市功能分区复杂,小城镇功能分区相对简单。②影响城市功能分区的主要因素(c)影响城市功能分区的主要因素:自然地理条件、历史文化因素、经济发展水平、交通运输状况。3、中心地理论①中心地理论的含义及运用(c)含义:中心地理论是研究城市空间组织和功能布局的一种城市区位理论。运用:根据中心地理论,城镇是周围乡村的中心地;最便于提供货物和服务的地点,应位于圆形商业区域的中心,在理想的平原上,中心地的服务范围表现为以中心地核心的正六边形;高级中心地服务范围大,彼此相距远,六边形数目少;低级中心地服务范围小,彼此相距近,六边形数目多;高级中心地包容低级中心地,高级服务范围覆盖低级服务范围,从而构成层次分明的空间网络系统。4、城市化①城市化的含义(b)城市化是指人口和产业活动在空间上集聚、乡村地区转变为城市地区的过程。城市化是社会生产力发展到一定阶段,农村人口转化为非农村人口,人口向城镇集聚,农村地区转化为城镇地区,城镇数量增加的过程。城市化的三大标志:劳动力从第一产业向第二、三产业转移,城市人口在总人口中的比重上升,城市用地规模扩大。5、城市化的动力机制①城市化的主要动力(b)社会经济的发展是城市化的主要动力。其中农业生产力的发展是城市兴起和成长的前提,工业化是城市化的主导力量,第三产业的形成和发展又促进了城市化。6、城市化的特点①发达国家和发展中国家城市化的不同特点及原因(b)发达国家城市化起步早,城市化水平高,20世纪70年代,城市人口比重达到70%,英国已达到90%。但现在城市化速度较慢,许多国家已出现了逆城市化的现象。逆城市化的原因:1、市中心环境污染严重,2、乡村地区基础设施改善。发展中国家的城市化起步晚,发展快;城市化水平比较低;由于城市化与经济发展水平不相适应,城市发展不合理,如拉美的“虚假城市化”,亚洲的“滞后城市化”。差异的原因:城市化是社会经济发展水平的综合体现。发达国家由于工业化起步早,因此城市化起步早,发展水平高,城市化水平比较高;发展中国家长期政治上不独立,经济发展不快,城市化水平不高,20世纪中期以来,发展中国家获得民族独立解放运动的胜利,经济迅速发展,逐渐成为世界城市化发展的主流。②现阶段中国城市化的特点(b)改革开放以来,我国社会经济发展迅猛,显著拉动了城市化进程。城市人口快速增长,城市数量保持较高的增长速度;城市化水平和密度东部沿海地区高于中西部地区;中等城市人口增加绝对量比大、小城市大;城市群、城市带逐步形成和扩大,城市化水平不断提高。7、城市化与我们的生活①城市化对自然地理环境和人文地理环境的影响(a)城市化过程对自然地理环境的影响:要素对自然地理环境的影响评价地形对原来的地形进行改造,使之趋向平坦或起伏更大(如摩天大楼)容易造成水土流失、滑坡、泥石等地质灾害气候强烈改变了下垫面的原有性质,使气温、降水等要素发生变化,使城市产形成城市热岛效应,将城市大气污染带到郊区,也将郊区大气污生热岛效应,也影响了日照、风速和风向染带到城区,扩大了污染物的污染范围,加快了净化速度水文市政建设破坏了原有的河网系统,使城区水系出现紊乱,也使降水、蒸发、径流出现再分配易使城市在暴雨时排水不畅,造成地面积水,也使水质、水量和地下水运动出现变化;过量抽取地下水导致地面沉降生态城市的生产生活污染、交通工具、尤其是工业“三废“,破坏了所在地区的环境生态,也影响了生物的多样性城市生态系统成为一个脆弱的系统。城市是人类对自然地理环境影响和改变最大的地方城市化过程对人文地理环境的影响:要素对人文地理环境的影响农村转变为城市土地利用方式农业用地城市...