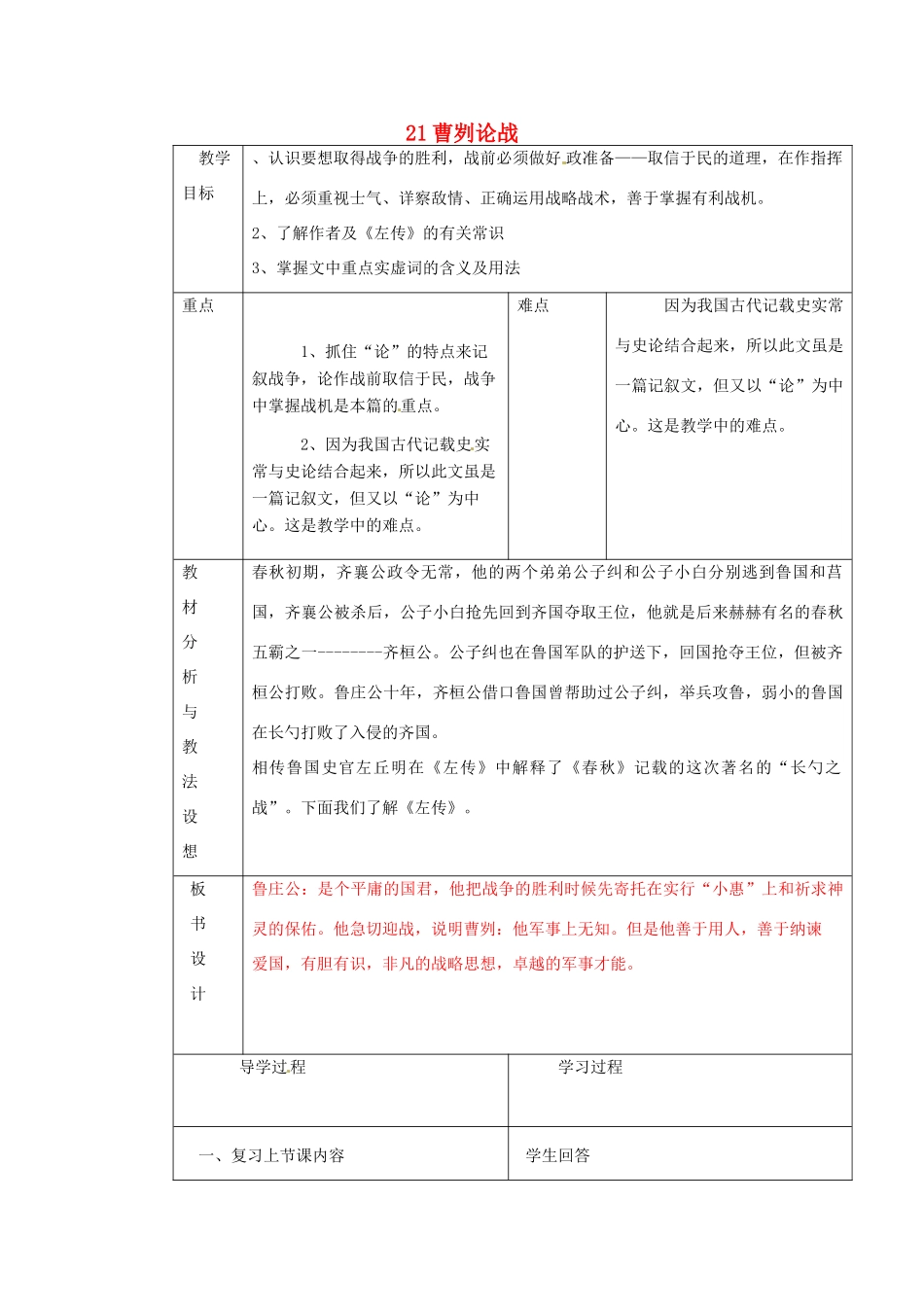

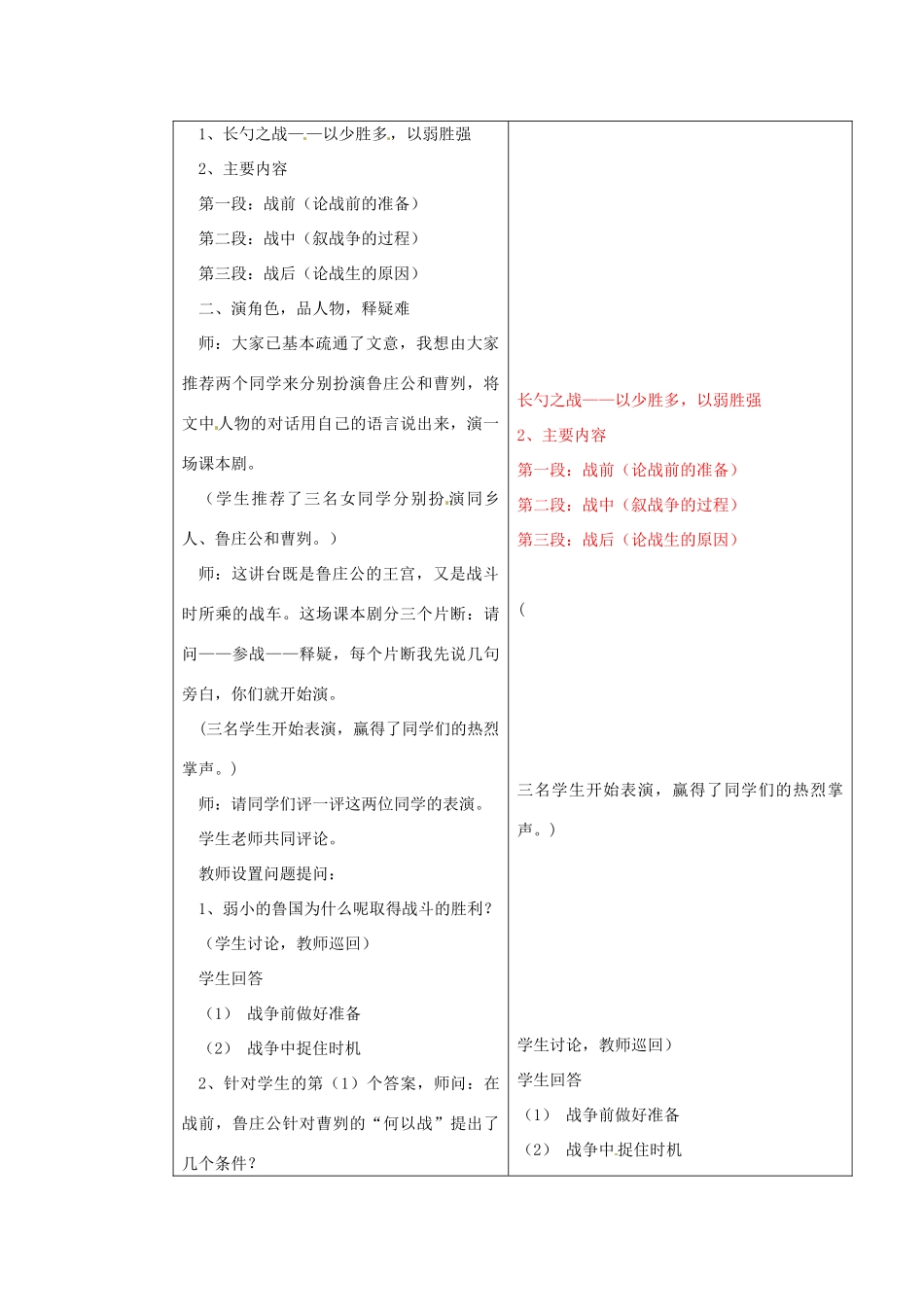

21曹刿论战教学目标、认识要想取得战争的胜利,战前必须做好政准备——取信于民的道理,在作指挥上,必须重视士气、详察敌情、正确运用战略战术,善于掌握有利战机。2、了解作者及《左传》的有关常识3、掌握文中重点实虚词的含义及用法重点1、抓住“论”的特点来记叙战争,论作战前取信于民,战争中掌握战机是本篇的重点。2、因为我国古代记载史实常与史论结合起来,所以此文虽是一篇记叙文,但又以“论”为中心。这是教学中的难点。难点因为我国古代记载史实常与史论结合起来,所以此文虽是一篇记叙文,但又以“论”为中心。这是教学中的难点。教材分析与教法设想春秋初期,齐襄公政令无常,他的两个弟弟公子纠和公子小白分别逃到鲁国和莒国,齐襄公被杀后,公子小白抢先回到齐国夺取王位,他就是后来赫赫有名的春秋五霸之一--------齐桓公。公子纠也在鲁国军队的护送下,回国抢夺王位,但被齐桓公打败。鲁庄公十年,齐桓公借口鲁国曾帮助过公子纠,举兵攻鲁,弱小的鲁国在长勺打败了入侵的齐国。相传鲁国史官左丘明在《左传》中解释了《春秋》记载的这次著名的“长勺之战”。下面我们了解《左传》。板书设计鲁庄公:是个平庸的国君,他把战争的胜利时候先寄托在实行“小惠”上和祈求神灵的保佑。他急切迎战,说明曹刿:他军事上无知。但是他善于用人,善于纳谏爱国,有胆有识,非凡的战略思想,卓越的军事才能。导学过程学习过程一、复习上节课内容学生回答1、长勺之战——以少胜多,以弱胜强2、主要内容第一段:战前(论战前的准备)第二段:战中(叙战争的过程)第三段:战后(论战生的原因)二、演角色,品人物,释疑难师:大家已基本疏通了文意,我想由大家推荐两个同学来分别扮演鲁庄公和曹刿,将文中人物的对话用自己的语言说出来,演一场课本剧。(学生推荐了三名女同学分别扮演同乡人、鲁庄公和曹刿。)师:这讲台既是鲁庄公的王宫,又是战斗时所乘的战车。这场课本剧分三个片断:请问——参战——释疑,每个片断我先说几句旁白,你们就开始演。(三名学生开始表演,赢得了同学们的热烈掌声。)师:请同学们评一评这两位同学的表演。学生老师共同评论。教师设置问题提问:1、弱小的鲁国为什么呢取得战斗的胜利?(学生讨论,教师巡回)学生回答(1)战争前做好准备(2)战争中捉住时机2、针对学生的第(1)个答案,师问:在战前,鲁庄公针对曹刿的“何以战”提出了几个条件?长勺之战——以少胜多,以弱胜强2、主要内容第一段:战前(论战前的准备)第二段:战中(叙战争的过程)第三段:战后(论战生的原因)(三名学生开始表演,赢得了同学们的热烈掌声。)学生讨论,教师巡回)学生回答(1)战争前做好准备(2)战争中捉住时机学生回答:三个(“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”“小大之狱,虽不能察,必以情“师问:曹刿认同哪一个条件?曹刿为什么仅凭鲁庄公提出的第三个条件,就肯定能与齐军作战?学生讨论回答教师小结:鲁庄公按照实情断案,这是忠于职守,为民办实事,能够取得老百姓的信任和拥护。春秋时各国遇到大型战争时,仅凭常规部队是不够的,还必须大量地从老百姓中征兵,如果老百姓不拥护君主,他们就不会跟随君主去卖命的,正所谓:“君为舟也,民为水也,水能载舟,亦能覆舟。”曹刿深知这点。板书:战前——取信于民师问:如果你是鲁国的子民,你会去打仗吗?学生回答:愿意师说:看来,鲁庄公的取信于民收到了效果。3、针对学生的第(2)个答案,师说:那好,现在我们就一起来到战国战场,看一看仗是怎么打的?师问:曹刿为什么要等到“齐人三鼓”后才让鲁庄公击鼓进军?我们能不能从文中找学生阅读文章,从第三段中找到了对应的解释文字,并大声读了出来。)分析曹刿的形象、分析鲁庄公的形象学生甲回答:善于用人,善于纳谏,是个明君。学生乙回答:昏君,身为君王却不懂得打仗。学生丙回答:是个明君,虽不懂打仗,但他能为老百姓办实事,忠于职守。出解释的文字?(师:这表现了曹刿善于捕捉战机,他在战中捕捉到哪两个战机?同学们能不能用文中词语概括出来?学生:曹刿抓住了“彼竭我赢”之时进行进攻,抓住“...